お盆の時期、皆様いかがお過ごしでしょうか。

私が住んでいる地域は、お盆は7月なので、ごくごく普通の週末を過ごしています。

改めて大人になってふと考えてみると、お盆というのは、いい習慣ですよね。年に一度、祖先が子孫のもとに還ってくる……。 本来は盂蘭盆会(うらぼんえ)、仏教的行事ですが、その由来や意味をよく知らなくても、「おばあちゃんが帰ってくるよ」なんて子供のころから言われて、仏壇の前で手を合わせて来た人が多いのではないでしょうか。

そして、少し思い出話をしたり、知らない大叔母の話を聞いたり、めったに会えない親族にあって近況を報告したりする。

自分がここにいる少し前の小さい「歴史」を、いろんな軸で実感するようなとき、ともいえるかもしれないですね。

さてさて。そんなわけで。

早いものでもう一月が経ちました。

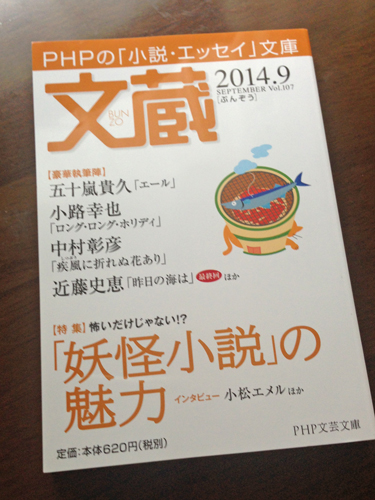

お手伝いさせていただいてます中村彰彦先生の「疾風に折れぬ花あり」が掲載されております『文蔵』9月号が発売されておりますよ~!

武田信玄の末娘、松姫が主人公の、本作。

戦国時代だから仕方ない、のかもしれませんが、それにしても物語が始まってからずっと畳みかけるように押し寄せる、怒涛のような不幸の連続には、息つく間もありません。

繁栄を極めた武田家ですが、信玄が急死してから一気に滅びの道をひた走ります。

そして瞬く間に織田家に滅ぼされてしまった甲州武田家。松姫さんはまだ21歳ですが、兄たちから「生き延びて武田家の血を残してくれ」と、幼い姫たちを託され、隣の武蔵国へ逃げ落ちました。そして死んでいった武田家の人々を弔いたいと出家し、「信松尼」と名乗るようになりました。

信松尼さんの望みは、仏道に勤しむことで、死んでしまった親兄弟、そして祖先を弔い、あの世でちゃんと成仏させてあげること。言い方間違ってるかもしれませんけど、あるい意味「ひとり盂蘭盆会」です。そして、もう一つの願いは、手元に残された姪たちを無事に育て上げること……

しかし、この細やかな願いも、血筋もとっておきで美女である松姫さんです。なかなか世間がほっといてくれない。

そして、問題の徳川家康さん(女好き)が登場。

前回では、女狩りをして、武田家の家臣だった人物の未亡人だけでは飽き足らず、ついに松姫さんの存在に気付き、追っ手を差し向けてきました。

それに気付いた松姫さんの侍女・お竹さんは身代わりを志願、武田家ゆかりの女性という触れ込みで、家康さんの側室になりました。

これでもう大丈夫かな、と思いきや、そうは問屋が卸さない。

やはり、本当のお姫さまである松姫さんを落としたいわけです。「武田家と徳川家の血筋を兼ね備えた子供が欲しい」という建前がありますけど、正直、それは本当に建前ですよ。ねえ。

そして、またもや使者が訪れます。今度は直球に聞いてきます。「ここにおわすは、信玄公の五女、松姫さまではないのか」と。

ここで、腹を決める家臣一団。自分たちが仕えているのは松姫さんであることを認め、ある思い切った「大ウソ」をつくのですが…

まさに、捨て身の大ウソ、いや奇策です。その奇策とはいったい~!??

…ぜひ、誌面でご確認してくださいまし!

(むとう)