社会(日本史)の授業で最もおろそかになるのは、おそらく昭和史なんじゃないでしょうか。一年かけて勉強していくうちに時間が足りなくなってしまい、「太平洋戦争以降は、自分でよく読んでおいてね」、先生がそんなふうに言われて、三学期が終わった記憶があります。近い時代だからわかるよね?みたいなかんじです。確か中学でも、高校でもそんな感じだったような…

しかし、私が生まれ育ったところは戦争教育が盛んな土地だったのか、歴史の授業とは別によく第二次世界大戦の特別授業が行われてました。

ひょっとしたら、私が教えてもらった先生の個人的な考え方であったかもしれません。中学時代の先生はかなり強烈で、「日本人は最低なことをした、こんなに駄目なことをやってきた日本はだめな国だ」といったことを繰り返し言う人でした。

子ども心に「戦争時、日本人がしたことはよくないこともたくさんあったかもしれない。でも、だからと言ってそこまで日本の全部を否定する必要はあるのかな」と思ってました。口には出せませんでしたけど。

非常に個人的な体験をお話してしまいましたが、一つの例として私の体験をみても、誰か一人の思想を一方的に摂取するのは危険です。もっといろんな角度から学ばないと……。

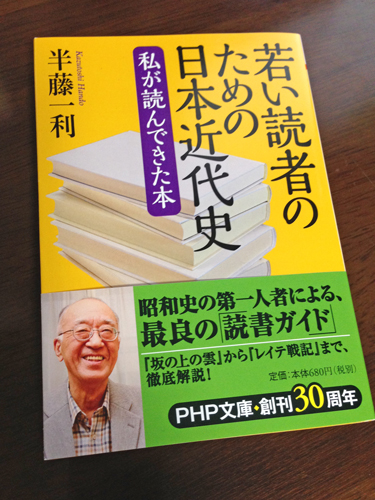

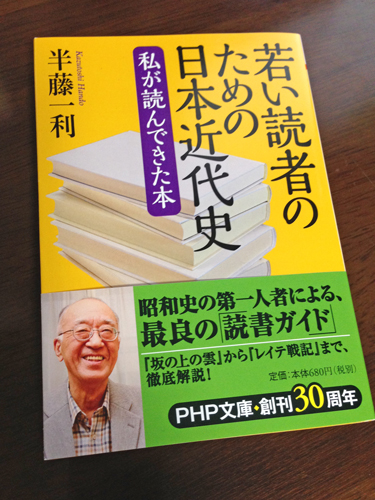

今回編集をお手伝いさせていただいた半藤一利先生の『若い読者のための日本近代史』には、そんな中学生だった私にぜひ教えてあげたいようなお話がたくさん紹介されています。

中学生のころの私にはちょっと難しいかもしれないな、と思わないわけではありません。でも、いっそのこと、半藤先生が言っておられることの意味が全部分からなくても、それでも意味があるかもしれない…と思います。

いろんな立場や場面の本が紹介されていますし、何より昭和という時代を、マスコミの第一線で走り続けてきた半藤先生だからこその「ものの見方」を知る、感じるだけでも、十分意味があるんじゃないか、とそんな気がします。

半藤先生は、『昭和史』の第一人者として高名ですが、そもそも文藝春秋の名編集者でもあります。その名編集者が、実際にみてきたことをズバズバと種明かししながら、厳選した本を紹介してくださる……。 そこには先生の信念がスッとひとすじ通ってます。それは、

「本物にあたれ」 「自分の頭で考えろ、思考停止するな」

そんなことなんじゃないかと思います。本書の中でそういう言葉でおっしゃっているわけではありませんが、その徹底した「取材主義」から、そんなことを言っておられるように思われてくるのです。

たとえば、こんな場面。(吉村昭著『深海の使者』をご紹介している一項から)。

優れた戦史小説を書かれてきた吉村先生は、この『深海の使者』を最後に、戦史小説をぴたりと書かなくなってしまった。半藤先生はそれを残念に思い、ぜひとも書いてほしいと強くお願いしたのですが、それにたいして吉村先生は……(以下本文より抜粋)。

『「初めて『戦艦武蔵』を書いたころは、関係者の90パーセント近くが健在だったから、取材もたっぷりできた。けれども、年を追うごとにその数はどんどん減っていって、『深海の使者』を書くために調べだしたときには、35パーセントほどしか証言者がいなかった。これには僕も愕然とした。年を経るごとに戦争の体験者がいなくなるのは当然といえば当然だが、証言者の激減は、これじゃ正確な戦史小説 を書けないという事実を、いやというほど僕に思い知らせた。それで執筆を断つことにしたのです。その苦しさは、同じように戦史を書いているキミにはわかるはずだが……」

わたくしは吉村さんのこの述懐を正しくうけとめました。そして、これ以上はもう余計なことをいうまいと思いました。吉村さんの戦史小説は、ほかの同種の作品群とはまったく違う特徴をもっていることに、わたくしははじめから脱帽していたからです。戦時下に起った出来事を書こうとする場合、吉村さんはその出来事に関与した人々の話を徹底的に取材しています。その多くの証言者のさまざまな角度からの話によって小説を構成する、それが吉村さん独特の流儀なのです。戦史の公式記録や、だれかがさきに書いたものなどは、ただ補強材料として使用ないし参考にするのみ。そこが多くの戦記作家とは根本的に違うところなのです。

しかし、いまやその肝腎かなめの証言者がいなくなった。であるから、これ以上は書かないと、まことに東京ッ子吉村さんの潔さと矜持がよくわかる決断でした。』(「日独潜水艦連絡の悲劇」より)

この、「覚悟」に満ちた文章。

今、これだけの覚悟をもって文章を書いたり、編集をしている人はいったいどれだけいるでしょうか。我が身を省みると、比較するのもおこがましいようなレベルの違いで、恥じ入って穴があったら入りたい気持になります。

そして、あの名著『レイテ戦記』について、この一節がまたすごい。

『「四 海軍」の章のころから、元陸軍一等兵どのは惜しむらくは海軍に少し暗い な、と気がつきだしていた。ついには要らぬお節介をやきたくなり、全般的な感想とともに決定的な誤りや疑問点を書きだして「甚だ不躾けながら」と、大岡さんに お送りしたのである。

(中略)などなどの重箱の隅的な細かい点にはじまって、ついにはいちばんかんじんのところにまさしくイチャモンをつけたのである。(後略)』

私、この一節を拝読して思わず叫んでしまいました。あの『レイテ戦記』に、あの大岡昇平さんに「イチャモン」!?

いえ、イチャモンというのは先生ならではのご謙遜ですね。真摯に取材し執筆した大岡先生のご本だからこそ、誤りがあるのであればちゃんとそれをお伝えすべきだろう、と信じお手紙を出されたんだろうと思います。まさに本気で物事にあたっているものどうしの【真剣勝負】なのです。

す、すごすぎます。思わず痺れました。その場面を想像するだけで……

さてどうしても、「編集者の大先輩」のご本として本書を読んでしまっている私ですが、それは一つの角度にすぎません。本書は読む人によって様々な角度がありうる本だろうと思います。それほど一編一編が「濃い」のです。そのように濃い本のご紹介がなんと22冊分。さらに、司馬遼太郎さんの『坂の上の雲』についても特別論考として80ページ。読み応え抜群です。また、本書でその本が書かれた背景や、作家の人となりを知ってから実際に本を読むと、間違いなく理解度がぐんと上がると思います。

もちろん、若い人だけではなく大人の皆さんにもお勧めです。いえ、ひょっとしたら大人こそ読むべき本かもしれません。思い込んでいたことが誤りだったことに気付いたり、角度を変えた視界で見たら、また全く違う光景が見えてきたりするのではないか、と思います。

ぜひお手に取ってみてください!

(むとう)

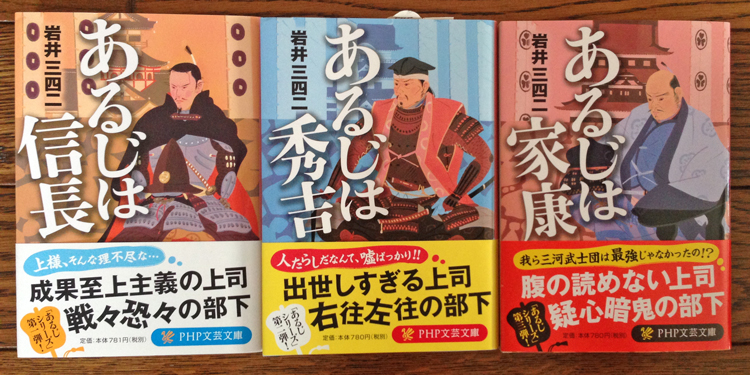

またシリーズ第4弾ということで、ぜひ一巻から、とお勧めしたいところですが、短編読みきりですので、どの巻から読んでいただいても楽しんでいただけると思います。まず最新刊から、というのでも十分楽しんでいただけると思いますよ~!

またシリーズ第4弾ということで、ぜひ一巻から、とお勧めしたいところですが、短編読みきりですので、どの巻から読んでいただいても楽しんでいただけると思います。まず最新刊から、というのでも十分楽しんでいただけると思いますよ~!