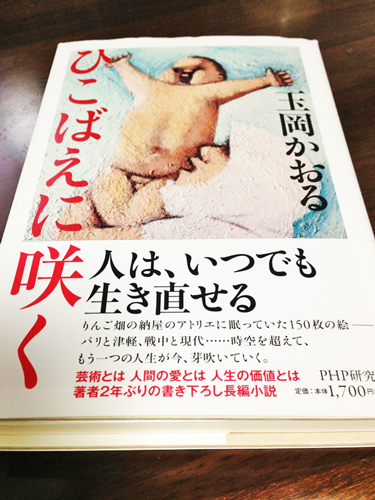

中面の編集をお手伝いさせていただきました、玉岡かおる先生の書下ろし小説『ひこばえに咲く』が7日に刊行されました!

私にとって玉岡先生といえば、『天涯の船』を拝読したのが初めてで、その壮大な物語世界に衝撃を受け、すぐさまさかのぼって何冊か拝読しました。そしてその後出版された『お家さん』でどっひゃ~となり、こういうの大〇ドラマでやってくれないかな、なんて勝手なことをつぶやいたりしておりました。

ようするに単なる1ファンです。

特に玉岡先生が描き出される、女性の、たよやかにも凛々しくて、弱くも強く、悲しくて美しい女性たちの姿は、もお、なんと言いましょうか、「香気」漂うあれでございますよ。男性もいいんですよねえ。ほんと色っぽくてねえ。そしてしっかりとした時代背景の書き込み。歴史好きにとっても勉強になりますし、しっかりとした地面があるので、自由に人間模様を堪能できる、そんな感じです。そんな玉岡先生のお作一連は『歴史恋愛大河小説』と私の中では勝手に読んでおります。

何事も、世の中に関係のないことはないのかもしれません。そんな私に、P社のO編集長から、なんと「玉岡先生の書き下ろし小説を手伝って~」とのお声がけが。

ハイ!!喜んで!!!

と即答。

あああ、ほんと。生きてるといいことってあるもんですねえ。

さて、今回の舞台は、太平洋戦争前後から現代の東京と津軽です。

絵を売ることなく自宅の納屋に150点もの絵画を仕舞い込んでいた90歳の画家と、画家を「オヤブン」と呼び慕う75歳の女流画家。

有能な画商だった父が急に廃業すると言い出して途方に暮れる40代後半の女性・アユコと、フランス在住の恋人トシノリ。

そのアユコが、ふとしたことで画家の画集を見たことで物語は動き出します。東京とパリ、東京と津軽、戦前戦後、そして今……。

まるで年齢も性別も背景も、共通点のないように思える4人ですが、見る見るうちに紡がれて、混然となり……

「男と女」とは。「芸術」とは。「人間が生きる」とは。そんなことが見事に浮き上がってきます。

私も、ついつい仕事を忘れて読みしれてしまいました。印象的なシーンはたくさんありますが、私にとってガツンとくらったシーンの一つ…

主人公アユコが、津軽にある画家のアトリエまで訪ねていった場面。

念願の絵を生で見て衝撃を受け、また同時に、その素晴らしい絵が、納屋にまるで建具でもしまい込むようにしまわれていることに衝撃を受けたアユコが、画家に投げかけた質問に対して、答えた老画家の言葉、

「書くためだけの絵もあるんでねが」

お、

おおおおお!……そうか、そうですよね!?

(思い切り玉岡先生の文章にのまれて単なる読者になってしまってますけど…^^;)

じつは、この物語には実在のモデルがいるんです。その人の生き方は、まさにこのセリフに象徴される、見事な生き様だったのではないか、と思います。

こんなに見事な人がいたんだ、と改めて感動してしまいますし、それが小説として描かれたことで、血肉をもって迫ってくるような気がします。

なにがしかものを作ったりしてますと、それが誰かに評価されたり、または商売にならないと「ダメ」なんじゃないかと思ってしまいますが、そういう軸じゃない軸だってあるんですよね。

もちろん、「恋愛」も大きなテーマになっています。最終章で、大どんでん返しの新事実が現れ、物語は収束します。きれいごとじゃない「生きる」ということ。それがドドンと胸に迫ってきます。

O編集長が帯にうたわれた文言、「人は、いつでも生き直せる」。

この言葉にピンときた方、ぜひ手に取ってみてください。タイトルの「ひこばえ」は「樹木の切り株や根本から生えてくる若芽」という意味です。本書を読むと、自分にもそんな「ひこばえ」の萌芽は準備されているんじゃないかな、と思えてきます。

(むとう)