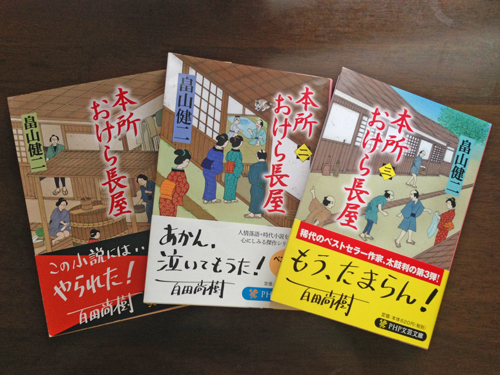

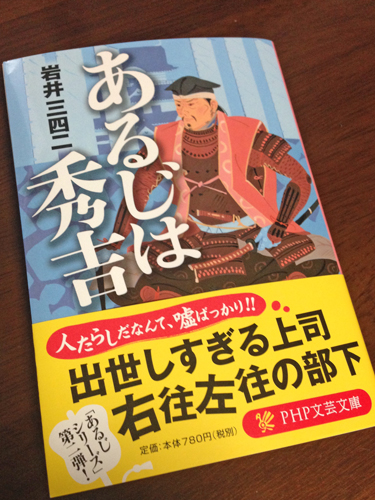

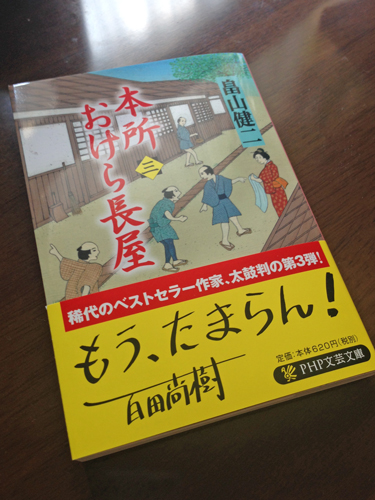

昨年の夏刊行された『本所おけら長屋』は、なんと著者の畠山先生にとって小説としては二冊目の書き下ろし、時代小説としては一冊目の本でした。それが、なんとその一冊目から火が付きシリーズ化、今月には、早くも三弾目が刊行されました!

江戸時代後期のお江戸は本所亀沢町にある長屋、「おけら長屋」で繰り広げられる物語。笑いあり泣きありの躍動感あふれる時代小説ですが、毎巻その勢いは増すばかり。今回の三巻もまた素晴らしいお話の嵐になっています。

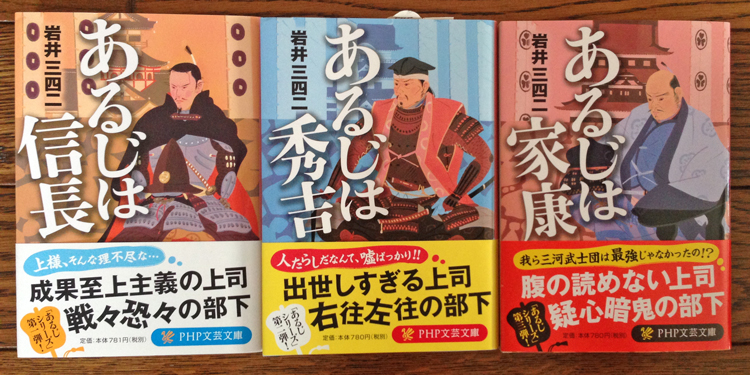

こうして並べてみますと、いよいよ「シリーズ」という感じがしていいですね~~。毎回寄せてくださる百田尚樹先生の帯文言がまたたまらん!ですね。

今回は、はからずとも「親と子」について考えさせられるお話が揃ったような気がしますね。親子のきずなというのは、いろんな場面で試されたり、確認されたりしますけど、今回はそれを強く感じさせてくれる部分がたくさんあります。

たとえば、「こばなれ」では、江戸時代版「教育ママ」が登場します。息子の武士としての立身出世を願うあまり、それ以外は見えなくなってしまっているお母さん。そして、武士としては役に立たないかもしれませんが、噺家としての非凡な才能を持ってるんじゃないかと思わせる少年…。

「ふろしき」では、血のつながらない息子が生まれて喜びながらも、子を持つ責任を感じるあまりに、間違えたことをしでかしてしまう父親。

そして「てておや」では、二組の「父と娘」が登場します。母が死んで初めて父がいることを知った娘と、その存在を初めて知った父親。医師になりたいと頑張る娘と、心配なあまりに反対する父親。

さまざまな形の親子の愛情を、先生の筆が鮮やかに描き出します。ほんと、ぐっときてしまいます!!

このぐっとくるところも、人によって違うんだろうなあ。

私は、私事で恐縮ですが、最近父親との関係に少々問題がありましたので、「てておや」を読んで感動したと同時に、とても反省してしまいましたね。父にもっと感謝しないといけない、と心から思いました。

先生の小説を読んでますと、素直にそんな風に思えちゃうんですよね。押しつけがましくない、共感でもって説得されてしまう、そんなかんじ。先生のお作は、とにかく台詞回しが最高に面白いんですが、それに笑ったり泣いたりしているうちに心から余分なものが洗い落とされて、シンプルに、素直になれるのかもしれません。

畠山先生は、東京目黒区生まれの、本所育ちで現在も在住という、問答無用の江戸っ子です。本書の主役ともいえる「万松」こと、万造と松吉は、まるで先生の分身のよう。お酒と女が好きで、下ネタと洒落が大好き。

今回のご本も、そんな先生だからこそ描き出せる、珠玉の短編集になっていると思います。

ぜひぜひ、お手に取ってみてくださいね!

それから、明後日18日。大阪の紀伊国屋書店本町店さんにて、トークショー・サイン会が開催されます!!

関西周辺の方、ぜひ足を運んでみてくださいね~!

先生のトークがまた最高に面白いですから!

ちなみに、15日に東京曳舟で開催されたサイン会は、大成功でした!多くの方にお集まりいただき、とても素晴らしい会になりましたことを、ここでご報告するとともに、スタッフの一員として感謝申し上げます。

紀伊国屋書店本町店

http://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Honmachi-Store/20140901175852.html