ご紹介が遅くなってしまっておりますが、毎月PHP研究所さんで発刊されている文芸雑誌『文蔵』では、中村彰彦先生の「疾風に折れぬ花あり」が絶賛連載中です。

最新号(8月号)が発売になっておりますので、7月号も併せてご紹介させてください。

7月号「祈る女」では、亡き兄・仁科盛信の忘れ形見で、養い姫の一人であった生弌尼(しょういちに)を看取った、信松尼(しんしょうに)。

ここに武田信玄の直系のうちの一人が、はかなくも夭折してしまったのですが、一方で物語は大きく動きます。

江戸城内の比丘尼屋敷に住まう、信松尼の異母姉で、信玄の次女、そして穴山梅雪の未亡人である見性院(けんしょういん)が、二代将軍の乳母・大うば様を通じて知り合った奥女中『お静』さんが、いよいよ7月号で登場しました。

この『お静』さん、中村先生ファンなら「あ!ついに!」と膝を叩くことと思います。

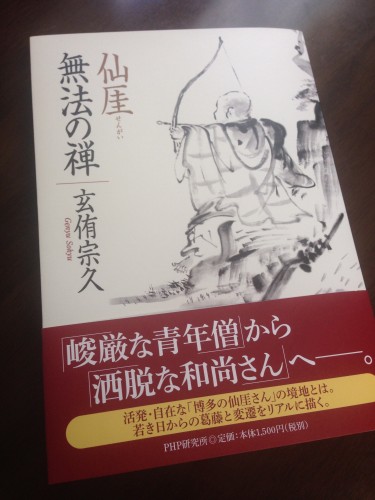

中村先生が、世に広めた「会津武士」の生きざまを凝縮したかのような人物で、会津の崇高な精神の源となった、会津松平家の始祖、保科正之(ほしなまさゆき)公の生涯をえがいた大作『名君の碑』の世界が、いよいよ再び戻ってきました~!

このお静さんは、もともと小田原北条家の家臣だった神尾(かんのお)家の娘で、縁あって秀忠の乳母であり、大奥の実力者である大うば様に仕えることになりました。

そこで、恐妻家の秀忠に見初められ、正室・お江与(えよ)の方の許しがないまま、秀忠の側室になりました。

意外と思われるかもしれませんが、当時、戦国時代の気風がまだ色濃く漂うこの時代、妻を複数持つことは許されていましたが、正室の許可、というか、正室が勧めた女性を側室にむかえる、という形式をとることになっていました。

ですから、いくらお江与の方の性格が苛烈で、秀忠が恐妻家とはいえ、内密に側室を迎えてしまうというのは、やはり正室をないがしろにした行為です。

そして案の定ばれてしまい、なおかつ妊娠も発覚してしまうと、お静さんは何度も毒物で殺されそうになりまして、恐ろしくなって実家に逃げ帰ります。

そこで、お江与の方の復讐を恐れた実家の兄たちの決断により、子を堕胎させられてしまうのですが…。

8月号では、堕胎薬によってぼろぼろになってしまったお静さんを、それでも戻ってくるようにと説得する、秀忠からの使者がやってきます。

さあ、お静さん、どうする!??

戻るの?戻らないの~!!???

……と、ハラハラドキドキな展開になっております。

保科正之公に詳しい皆さんは、この後の展開を良くご存じと思いますし、保科正之公という綺羅星の如く優秀な人物が誕生した、という一事を持って考えてみましたら、仕方ないけどなあ、と思います。しかししかし。

同じ女性としてみると、どうもこの秀忠という人物は、信用なりません。

いくら正室がこわいからと言っても、一番力を持つ立場なわけですから、やる気になったらもっと守れるはずなのに、なんか逃げてるようにしか思えない。

やめときなはれ、戻らないほうがいい!!!

この男、真心を感じないダメなやつだよ!

……と、お原稿拝読しながら、思わず叫んでしまいました。

ちょっと感情移入しすぎましたね(笑)。

それはともかく、これからの展開はいよいよ目が離せませんよ~~!

ぜひお手に取ってみてくださいね!

(むとう)