お伽草子展に行ってきました

ひと月ほど前のこと。「私の智恵蔵」こと歴史専門出版社Y社のできる編集者Iさんから嬉しいお誘い。 「むとうさん、物語って興味ありましたっけ?」 はいはい、詳しくないけど、もちろんお供しますよ。サントリー美術館のお伽草子展ですね!私もすごく気になっていたのです。

お伽草子というと、ちょっとピンと来ないかもしれませんが、子どもの頃、絵本で『浦島太郎』『ものぐさ太郎』とか『一寸法師』とか読みませんでした?あれです!あの物語たちはもともとこの「お伽草子」というジャンルのものなんですね。

お伽草子は、室町時代から江戸時代にかけて作られた、短編の物語のこと。テーマはもののけが出てくる奇抜なものだったり、庶民が出世する成功譚だったりして、多種多様です。基本的に、庶民が楽しめるようなユーモラスな物語って感じです。

一番の特徴は、そのほとんどに絵が添えられてること。図録で解説を書かれている徳田和夫さんは、擬音をたくさん入れたり、声色を変えながら声に出して読み上げてみてほしい、と言っておられます。なるほど、そんな事をしたくなるような雰囲気なんですよね。

物語は変容していく

それにしてもすごい展覧会でした。詳しくない私でもわかるような物語の絵巻や絵本がずらりと並んでいます。 まずは「お伽草子の源流へ」からスタート。『浦島太郎』の元ネタになった『浦嶋明神縁起絵巻』(重文)@浦嶋神社(京都)がどどんと登場。

おお~、これが浦島太郎の元ネタか、と思ってみてみると、あれ??なんか物語が微妙に違いますよ。浦嶋子(浦島太郎)が、海に船釣りに行って、亀を釣り上げてます。ん?確かここは、太郎ちゃんが砂浜で子供たちにいじめられてる亀を助けてあげるんじゃなかったっけ?

しかも、その釣り上げた亀が、美女に変身してますよ!そしてその美女をおうちまで送ってあげたらそこが蓬莱(常世)だった、となってます。ほおお~。これ、私が絵本で読んだときは確か、亀が恩返しに海の底にある竜宮城へ連れて行って、主人の乙姫様に歓待される…って話だったような…。解説によると、お伽草子では私の馴染んでいるストーリーに変容していったみたい。

身も蓋もないストーリー

ほかにもいろんなお話がたくさんありました。まったく知らなかったのですが『福富草紙』という物語がキョーレツでした。福富草紙のメインファクターはなんと『おなら』です。こんなお話です。

「むかしむかし。ある貧しい老夫婦がいました。鉄鈴を神様から賜る不思議な夢を見て、夢解きをしてもらうと『体から妙音が出て、幸いを得るお告げ』だとわれます。夫はお告げ通り、体から出る音=おならを出す芸を体得。それが評判になって大金持ちになりました。

隣に住んでいた老夫婦(ちょっと悪そう)は、それを羨み、夫を弟子入れさせます。『おならを出すには朝顔の実を飲むのが秘伝だよ』といわれ、さっそく服用。偉い人のところにその芸を披露に行きました。ところが、それは秘伝でも何でもなく、下剤だったのです。おならを出そうとしたら、下痢を撒き散らしてしまい…」

おいおいおーい!!なんてお話なんでしょうか(笑)。汚すぎる。っていうかおなら芸でお金持ちに、って。そもそもそこから無理があるような気がするんですけど。

Iさんのお話では、かなり有名なお話らしいんです。中世ではこういう下ネタのお話も多いんだそうです。特におならとか下痢とか、そういうの好きだったみたい。なんか小学生男子みたいw。

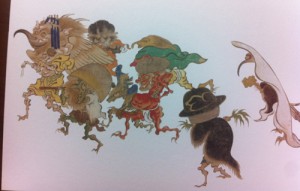

ばけもの(妖怪)がかわいすぎる

そんな初めて知るお話もたくさんありましたが、私が大好きなのは『もののけ』系の絵巻。有名な『百鬼夜行絵巻(ひゃっきやぎょうえまき)』(重文)も展示されてました!

百鬼夜行絵巻は、60以上の作例があるそうなんですが、今回展示されていた『真珠庵本』は最古の例だそうです。

昔から、「古い道具は年を経ると魂を持って変化(へんげ)する」と考えられてまして、「付喪神(つくもがみ)」とか「ばけもの」とかよびます。

「百鬼夜行」は、そんなばけものたちが夜に行列するというお話。お話といっても、絵があるだけで物語はないみたいです。何のために行列するとか、そういうのはないんですね。ただ変化して行列するという不思議さ。

うーん。なんだろう。ちょっと怖い、のかな。本来動かないものが動くってことが。 でもこの絵に出てるような化け物だったら全然こわくないぞ!むしろかわいい!

それにしても、日本人の創造力+デフォルメ力って素晴らしいですね。水木しげるさんをはじめとする漫画家の皆さんの世界にこの系譜は見事に息づいてますね。

こうして絵巻や絵草紙を見ていくと、今の文化につながってくものをひしひしと感じます。正直言って、添え書きの文章は、達筆すぎて判読できませんが^^;、絵を見るだけで十分伝わってきます。

「こうしてよく見ていくと、どういう服を着ていたかとかそういうことはもちろん、ああ、当時の人はこんな風にお風呂に入ってたんだ、部屋の中はどうなっていたのかとか、そういうこともわかるんですよ」 とIさんが言っておられました。なるほど、ストーリーだけでなく、そういう部分がまた面白いんですね。

絵巻物などは、これまで難しそうで、敬遠していましたが、もっと気楽に見ていきたいな、と思いました。よく考えてみたら、当時の庶民の人が楽しめるように絵師が工夫して書いてるんですから、私にもわかるはず!ですよね♪

サントリー美術館

http://www.suntory.co.jp/sma/

*『お伽草子』展は、11月4日で終了しました。