素人なりに歴史を少しでもちゃんと学びたいと思い、尊敬する大編集者・Yさんが立ち上げられた出版社・敬文舎さんが主催する「日本歴史文化講座(ヒスカル)」の講座に通っています。

古代の日本は大好きなんですけど、例のごとくつまみ食いで、ちゃんと勉強したことのない私にとっては、専門的な内容も含めてわかりやすく説明してくださるので、毎回とても勉強になっています。

さて、昨日は、講座の聴講生の皆さんとYさんと、講師のH先生を囲んでお茶をされるというので、そこに混ぜていただきました。

そこでも先生がいろいろ話をされていて楽しかったのですが、中でも『古墳時代の動物事情』ともいうべきお話がまたおもしろかった!

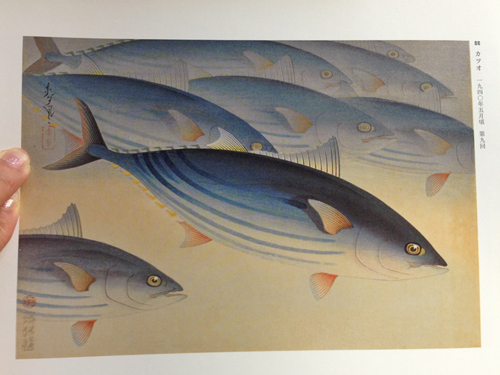

講座でも、馬や牛が古墳時代にどうだったか、というお話はよく出てきていました。魏志倭人伝には牛馬は倭の国にはいない、という有名な記述があるそうなのですが、それも、断定はできません。

日本最古の痕跡としては、箸墓古墳の周壕から馬具が発見されたそうで、これが4世紀初頭(300年代)。箸墓は卑弥呼のお墓じゃないかと言われている古墳なので、魏志倭人伝の記載とはちょっと食い違う感じもしないでもありませんが、少なくとも、これくらいには日本に馬はいた、と言っていいと思われます。これ以降の古墳からは、馬の骨や馬具がよく出てくるそうですしね。

聴講生のおひとりが、「馬はもちろん、犬は古くからいることはわかってますけど(むとう注:縄文時代の遺跡からもよく出てきますからね)、猫はいつから日本に来たんですか?」と聞かれると、

「猫はよくわかっていないんですよ。発掘していても猫の骨というのはあまり出てこない。でてきたときしてももっと新しい時代の骨なんじゃないか、と考えられてたんですね。というのも、埴輪で、猫とか出てこないんでね。犬とか馬形なんかはありますけど…。文献で、猫は平安時代には出てきますから、おそらく奈良時代終わりくらいには確実にいたと考えていいと思うんですけど、…っていう定説だったんですけどね。

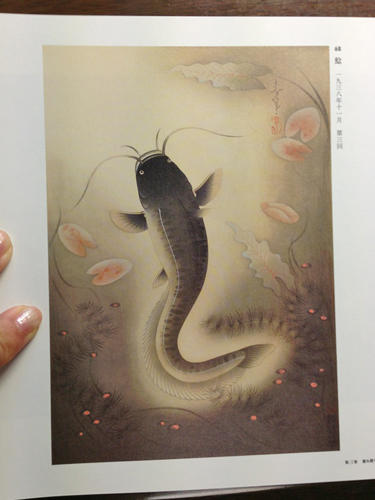

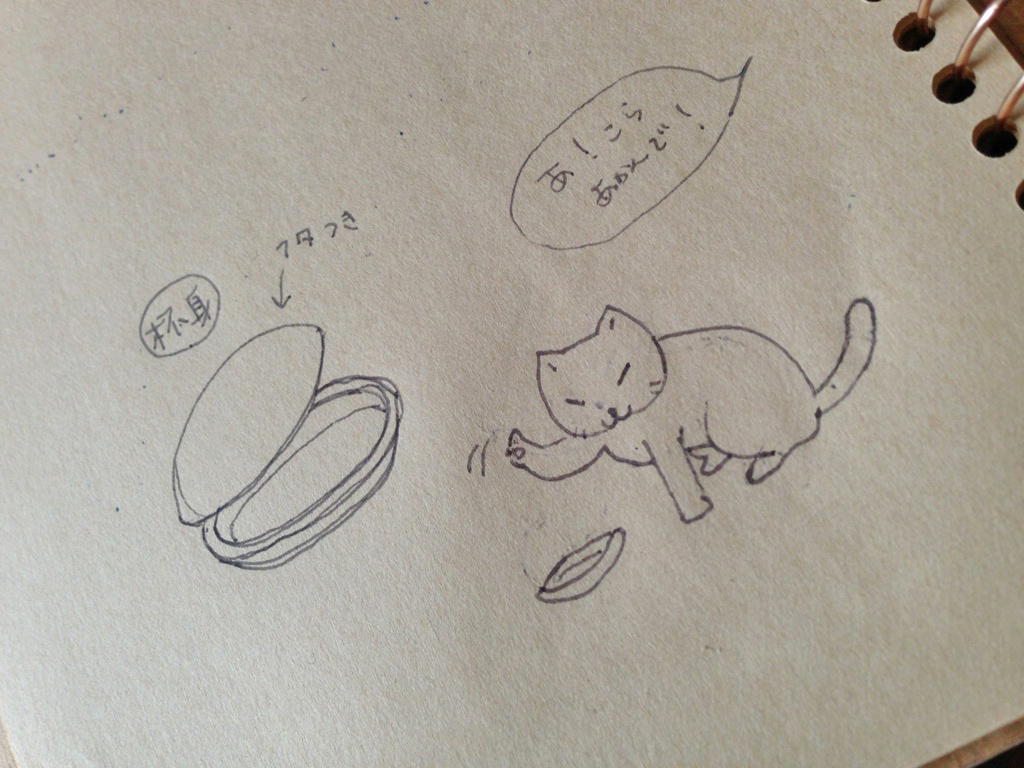

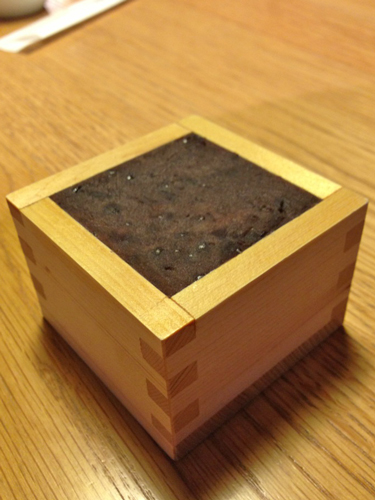

実は数年前、古墳の中から須恵器、杯身(蓋付きの皿)の内側に、猫の足跡と思われるものが発見されたんですよ」

「タヌキとか、そういうのではなくてですか?」

「動物の専門家が見ても多分猫だろうってことなんですよね。そうなると、この遺跡は6世末から7世紀前半の古墳だったので、それくらいにはもう猫がいたんじゃないか、となりますけどね(笑)」

ええええ! 須恵器に猫の足跡ってめちゃくちゃかわいい!

なんかすごいピースフルじゃないですか?!

ディテイルを知りたくて、早速、ネットで検索してみると、ありましたありました。

兵庫県の姫路市にある、「見野古墳群」(6世紀~7世紀中ごろ)の横穴式石室から出土したんだそうですよ。発見したのは立命館大の学生。杯身(つきみ)と呼ばれる食器〔直径15センチ〕の内側に、白く丸い肉球らしき跡が5つ並んでいるのを発見したそうです。

ネットに残っているニュースの断片をいくつか見ますと、どうもその肉球の周りには爪のあとがないので、猫と特定していいんじゃないか、って感じになってるみたいです。猫は爪の出し入れができますからね。

いや、でも実際いたんじゃないかと思うんですよね。

だって、馬とか牛とか、船で運んでくるのに、猫がいないなんてなんかおかしい。

ご存じのように、猫はエジプトあたりにいるリビアヤマネコを家畜化したものと言われています。エジプトでは神としても尊崇されて大切にされましたが、その後徐々に世界中に広まりました。ちなみにちょっと調べてみますと、紀元前2世紀ぐらいにはお隣の中国に猫がいたことはわかってるんだそうです。

また、猫がさらに一般的に広がったのは7世紀くらいみたいですね…。航海時ネズミ駆除のために猫を乗せる、ということをしてたんだそうですが、それでさらに広まったみたいですね。

すると、この古墳の時代に該当しますねえ。

こりゃあ、いましたね。間違いなく。

(今回の池ちゃんはとにかく姫押し)

(今回の池ちゃんはとにかく姫押し)