なんとなく身近にある昔ながらのお菓子。意外と、当たり前と思っているお菓子が、実はその地方限定だった、なんてことはよくあります。

例えば、「ナボナ」とか。関東出身の人間にとっては「あああの王貞治さんのCMの…」とある世代以上は、絶対すぐにわかりますよね。自由が丘にある亀屋万年堂の銘菓です。

ひょっとして、今日ご紹介する「榮太樓」も、そんなお店の一つなのかな。なんて思うのですがどうでしょうか。我が家では、よく榮太樓の飴がありましたし、榮太樓の金鍔なんかもよくいただきました。贈答用にもよくつかわれる東京の和菓子屋さんの一つだと思います。

さて、今日のいちあんこも、またもやH山先生からのおすそ分け。いつもお気づかいいただいちゃって申し訳ないですが、本当に嬉しいです。先生とお目にかかった翌日のおやつは、いつも豪華になっちゃいますからね。

私にとっては、榮太樓と言えば飴、という印象でしたが、あんこのお菓子もたくさん作ってるんですねえ。

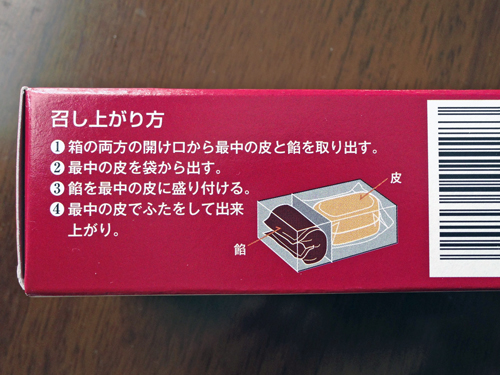

皮とあんこが別になっているタイプのですよ!

わあ、皮、可愛い!

榮太樓のマークである青松がぷかり。かわいらしいですねえ。 最中は、こういうおしゃれができるのがいいところです。楽しいですねえ。

これに、ビニールの袋に入ったつぶしアンを乗せますと…

こんな感じです!

こんな感じです!

たっぷりのあんこで、皮ではさんでも浮いちゃいますよ!

ちょっとあんこが多いかな?と思いつつ、パクリ。

すると、最中の皮のパリふわっという食感と、あんこがちょうどよくからみます。あんこが甘さ控えめなので、これくらいたくさんでも、ちょうどいいです!

さすがですねえ。これは万人受けの最中ですわ。すべてが程よく、くどくなく、後味すっきりの美味しい最中です。

H山先生、ご馳走様でした!

榮太樓本舗

http://www.eitaro.com/