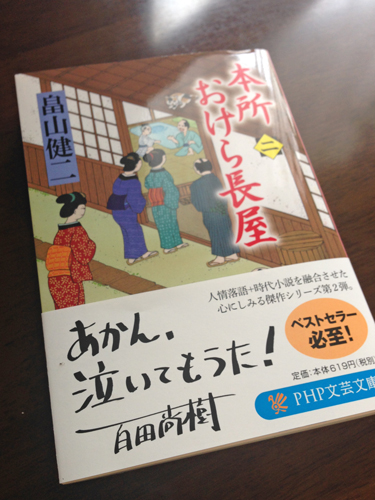

昨年夏に刊行、大好評を博した『おけら長屋』、ついに続刊登場!!

私にとって時代小説は長らく「癒しの本」でした。嫌なことがあって泣きたいときに山本周五郎さんを読む。嘘をつかれて人間不信に陥った時に池波正太郎さんを読む。 希望を失って仕事をやめようと思ったときには、司馬遼太郎さんを読む…。まさしく「心のよすが」です。

「そんなに好きなら編集してみれば?」と思われるかもしれませんが、文芸ジャンルのない出版社に勤めていたので、それはほとんど不可能なことだったのです。

ところが、フリーになってから、N編集長にお仕事いただくようになり、思いがけず時代小説のお手伝いもさせていただく機会をいただきました。自分がフリーになって最も幸福なことは、まさにこのことだと思います。 自分にとってそれほど愛してやまないジャンル「時代小説」にかかわらせていただけるようになった…。本当に、夢のような出来事です。

さて、そんなわけで、担当させていただくだけでもうれしいのですが、中でも、ものすごく思いを込めて担当させていただいたのが、今月いよいよ発売されます、畠山健二先生の新刊『おけら長屋(二)』なのです!!

『おけら長屋』の一巻は昨年7月刊行され、大好評を博しました。

私も、校正だけ関わらせていただきました。そのリズムの良さ、心に迫るセリフの数々に感動し、校正として読まなくてはいかないにもかかわらず、胸があつくなってついつい「読んで」しまったのです。校正者はそういう部分を切り離して確認していかないといけませんけども^^;;、心のほうに響いてしまったんですね。私はすっかりファンになってしまいました。

さて、そんな一ファンな私に、なんと第二作を担当しませんか?とのご依頼が!

実際に畠山先生とお目にかかった時にも、N編集長と先生からそのように言っていただいて、本当に天にも昇るような気持ちでした。

畠山先生は、 もともと落語の新作を手掛けるなど、演芸作家としても活躍されておられる方なので、とにかく洒脱で陽気。そして何より優しい先生です。まさに「江戸っ子」とはこういう方のことを言うんだなあ、と埼玉生まれの私は感心してしまいます。『おけら長屋』は、いうなれば畠山先生の分身、みたいな気がしますね。江戸っ子の粋、洒落、人情が山盛りなんです。

関係者全員が撃沈!泣かずにはいられない最強の一冊。

それにしても、これだけ「読んで」しまう本はなかなかありません。

「私は今、仕事で読んでるんだ、仕事なんだ」

そう自分に言い聞かせないと、読んじゃうんですよね。ついつい先へ先へ、と読み進めてしまうんです。

そして、ルビを振りながら涙が止まらない。何度も読んでるのに、ここでまた私泣いちゃってるよ、と自分でも少々あきれるくらい。ちなみにその「泣き」多発地帯は、三番目に収録されている「まよいご」というお話です。長屋の問題児ともいうべき、万造さんが、迷子を拾ったところから始まるお話。

もうね。たまらないんですよ。万造さんと迷子の勘吉とのやり取りが…。血のつながりがあるわけでもない、であってまだ間もない。それでもこれだけ人は人を思いやれるものか、とおもうのです。……って、この文章書いてまた目頭が熱くなってしまうんですからもうどうしようもありません。

そのほかの作品もすべてぐっとくるんですけど、すごく簡単にご紹介しますと次のようなあらすじです。

1.一作目で湯屋で襲われ妊娠してしまったお梅ちゃんを嫁にもらうと決心したはずの久蔵(21)が元気がないことを見て、おけら長屋連中がおせっかいを焼く「だいやく」。

2.詐欺商法に危うく巻き込まれそうになる隠居を長屋連中が救い、詐欺師たちに意趣返しをする「すていし」。

3.長屋の問題児・万造が迷子を拾って、心を通わせる「まよいご」。むとうの泣き多発地帯。

4.長屋連中に慕われている武士・鉄斎の、元主人である高宗公がお忍びでおけら長屋にやってきて巻き起こる騒動「こくいん」。

5.おしどり夫婦の八五郎とお里の夫婦喧嘩から明らかになる20年越しの切ない思い「あいおい」。

6.市中を騒がしている辻斬りに長屋の佐平が切られ、さらに容疑者として鉄斎がつかまってしまい長屋全体で捜索する「つじぎり」。

読む人によって、また読んだ時の心境によってぐっとくる作品が変わる、というのが畠山先生の作品の特徴かもしれません。

N編集長は、「やっぱり笑いがたくさん入ってる「すていし」が好きだなあ」とおっしゃっておられましたが、本が出来上がる寸前になって「でも「まよいご」もいい。泣ける」とおっしゃられてました。

私もどのお作もそれぞれ大好きですが、やはり第3話の「まよいご」、それから「こくいん」の男の友情もたまらないし、「あいおい」の夫婦の愛情も、「つじぎり」の人情もいい!!どうも私は「泣き」に弱いようで、まよいごだけでなくいろんなところでウルウルきているのですが……

「おれも読み直してみたら涙が出てきちゃったよ。自分で書いたものに泣いちゃうなんておかしいよね。でも百田さんも自分の作品に感動できなかったら読んでくれた人だって感動できへんやろ、それでいいんや、っていうからそれでいいよな(笑)」

畠山先生もそんなふうにおっしゃる。畠山先生は百田尚樹先生の親友でらっしゃって、今回も帯に推薦の言葉をいただいてるんですが、百田先生も「泣いてもうた!」と言ってくださってますので、全方位的に関係者が泣いてしまってるという、おそるべき本、と言えるかと思います(笑)。

そんなわけで、ぜひみなさま。お手に取ってみてください!

そしてぜひ皆様の『おけら長屋』の御贔屓を見つけてください!

(むとう)

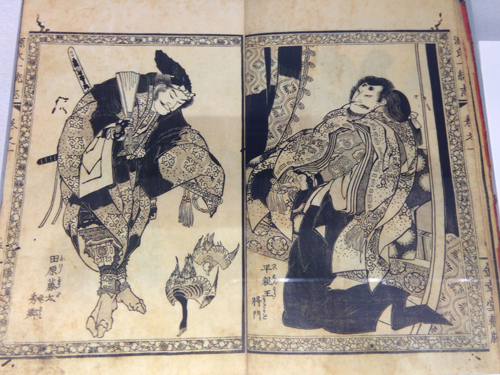

さて、私が見てきたのはこの「妖怪退治伝」です。

さて、私が見てきたのはこの「妖怪退治伝」です。