私は、物心ついてからずっと、我ながらちょっと不思議なほど仏像に惹かれてしまっていて、時間があるとブツタビに出てしまいます。よく考えたら、飽きっぽい私が唯一ずっと続けていることかもしれません。それぐらい仏像は私にとって、格別に大切なものなのです。

なんでこんなに仏像に惹かれてしまうのかというと、私にとって仏像は、「歴史と日本文化の結節点」だからなんです。

なぜその仏像がそこにあるのかーーなぜ、いつ、だれがその仏像を作ったのかを考えると、たとえそこが今は野原のような場所であっても、かつてその仏像がつくられた時代に、仏像をつくれるだけの文化が花開いていたということを、想像できます。

そして、このお像がここにあるということは、誰かが一生懸命守り祀ってきたということです。まさに「文化の結晶」、さらには「こころや願いの結晶」とも言えますよね。

私はそんなことを考えるのが堪らなく好きなのです。

そして、その仏像を通じて、同じようにこの仏像を拝観していたであろう歴史上の有名無名の人々と、繋がるような気がするんです。その瞬間、私は時空を越えるのです。

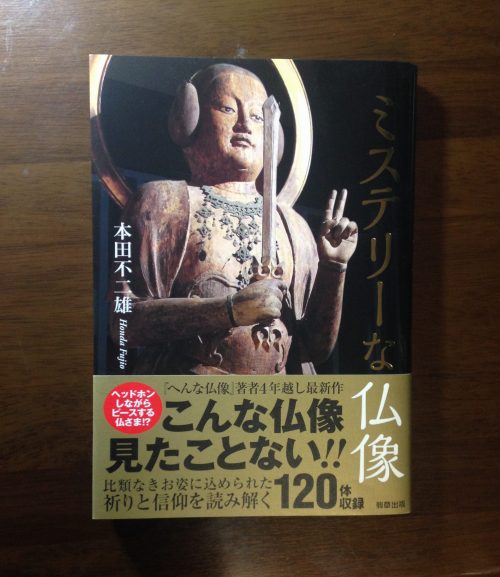

ーーさて。ちょっと自分の思いを語り過ぎましたが(照)、そんな私にとって、まさに尊敬するセンパイ、「神仏探偵」こと、本田不二雄さんが満を持して新刊を上梓されました!!

『ミステリーな仏像』、そのタイトル通り、ルールだけではどうしても解けない謎を秘めた仏像が、全国からなんと120体も、しかもオールカラーで掲載されていますよ~~!!

この驚きのラインナップは、仏像好きの人であったら、「え!こんな仏像があったなんて知らなかった!」と夢中になってしまうと思いますし、もし仏像はそんなに知らないけどちょっと興味がある、と言う人であれば、その仏像の多様なお姿にびっくりしてしまうんじゃないかと思います。

がりがりに痩せおとろえ、まるでミイラみたいな仏。

体内に臓器だけでなく、骨格まで入っている仏。

生きている木「生木」に彫られた仏。

目が彫られていない仏……。

なぜそんなことに……?

自由過ぎる~!

これぞ、日本!!

そう。

これこそが、日本なのです!!

こんなにいろんな種類の仏像がある、ということは仏教、と言うよりも、日本で独自に発達した「日本仏教」ならではの特徴なんです。

たとえば、上座部仏教の中心地の一つ・ミャンマーに行くと、とにかく仏像はたくさん祀られています。しかし、そのお像は、釈迦如来がほとんどで、材質もスタイルもそれほどバリエーションはないんです。

なぜこれほどの多様性を持つことになったかというと、日本では〔仏〕と〔神〕が、どちらかを排除してしまうということにならず、共存共栄したからといえるでしょう。

本田さんは「神仏探偵」と称されていますが、まさにその日本の特性を踏まえておられるんだ、と思います。「仏探偵」では、片手落ちなのです、「神仏」でないと。

本田さんは、本書でその多様で複雑で謎に満ちた「仏像」を捜査し、摑んだ手がかりからその謎を推理してみせてくれます。なるほど、そういうことなのかあ、と思わず膝を打ちっぱなし。厳密に積み上げていかれる研究者の皆さんにはなかなかできない領域まで踏み込んでおられると思います。いくつかの点を想像力で補って、ひとつの物語を紡いでみる……。これぞ、プロの書き手の理想的な仕事なんじゃないか、と思います。

いいなあ。私もいつかそんな文章を書いてみたいです。

そして、本書を拝読すると、とにかく旅に出たくなります。

各地にそれぞれ個性的で、歴史の塊をその身に隠したような仏像が、こんなにもたくさんある……

何と日本は豊かなんでしょう。

本田さんのご本を拝見してますと、そんな気持ちでいっぱいになります。本書を私はこれからも何度も拝読するでしょう。

あ、それから、本田さんのその前のご本『へんな仏像』も。ですね!

皆さんも、ぜひお手に取ってみてくださいね~!

絶対観に行きたくなりますよ~!