歴史好きだという人にどのあたりが好きですか?と聞くと「会津が好きです」という人は多いと思う。場所も、人も。

かくいう私もご多分にもれず、会津は大好きだ。

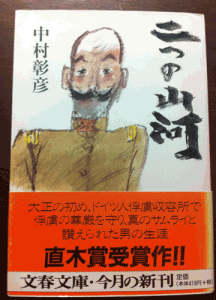

始まりは『二つの山河』(中村彰彦著)だった。あまりにも有名な作品なので、ご存知の方も多いだろう。第一次世界大戦の後、徳島「板東俘虜収容所」の所長を務めた、松江豊寿(とよひさ)大佐と彼が起こした宝物のような出来事の話だ。

松江豊寿さんはその後少将になり、会津若松市の市長になった人物だが、この本を読むと、なんと美しい生き方の人がいるんだろう!とため息をついてしまうほど。

第一次大戦の際、日本は戦勝国の一つだった。この坂東俘虜収容所は、青島陥落で投降したドイツ人兵を収容するための収容所だった。

松江さんは、ドイツ兵を「敗者」として扱わなかった。『人間』として尊重したのだ。それはこの時代においては、ほとんど奇跡のような出来事だった。

その奇跡のような出来事でこの小説は成り立っていて、好きなエピソードを上げていったら全部紹介しなくてはならなくなるので、細かい紹介はあえて避ける(この小説は、あっという間に読める小篇なので、ぜひ、手に取っていただきたい)。

松江さんが、なぜこれほど人間愛にあふれ、公平で、チャーミングだったのか。著者の中村さんはその根拠のひとつを「会津人」に置いている。

会津藩、および会津人の気質について語ろうとすると、一晩でも語れてしまうような気がする。他者を気遣い、誇り高く、信念のために命を賭す…。特に幕末の会津藩の振る舞い、会津人の性質というのは感嘆するほかない。これこそ新渡戸稲造博士のいう『武士道』のサムライなんじゃないか、と思う。

さて。

実は、そんなに会津が好きだと言いながら、恥ずかしながら会津に行ったことがなかった。昨年夏、たまたまさそって下さる方がいて、またその方が会津にとてつもなく詳しく、案内して下さる、というぜいたくな旅をすることができた。

当時、大震災と原発事故のために、福島県はかつてない苦境に立たされていた。同行者Nさんは福島をとても愛しており、「こんな時だからこそ、いつもどおりに、いつも以上に福島に行きたいんだよ」と言った。なるほど、それはとてもよくわかる。

私もぜひご一緒させて下さい、とお願いした。Nさんはとても喜んでくれた。

福島への旅はこうして始まった。

(次回「会津と会津人~会津若松へ~」に続く)