先日、MTGで著者のT先生が持ってらしたのを拝見して、あまりにすごいんで私も早速購入した『図説 日本武器集成』をご紹介します。

いや、やっぱり学研さんなのですよね。こういう大変な本を作っちゃうんですよね。本当にすごいです!!

こういう本って、本当に手間とお金がかかるんです。写真を手配して許可申請して考証して……。

こういうことをしっかりやる、というのはまさに出版の真骨頂じゃないか、と思います。

さて、それはさておき。

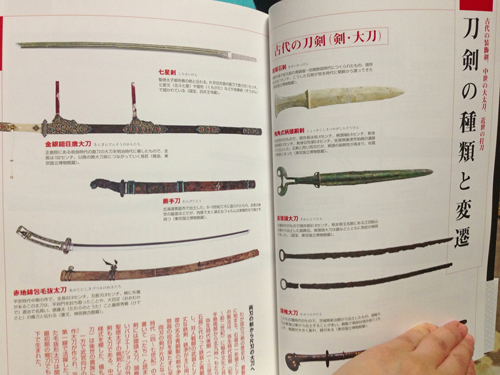

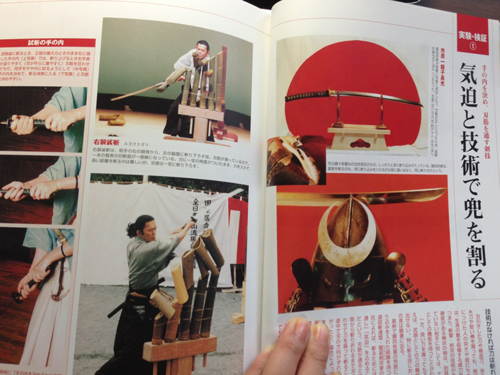

本書のすごいところはとにかく現物を写真で見せ、使い方も実際に写真で見せ、そうでないときもイラストで図解し、また、伝説の逸話を実際に実験・実証して見せているところです。

(『図説・日本武器集成』P16-17より引用)

(『図説・日本武器集成』P16-17より引用)

たとえば上の写真。 こんな感じでふんだんに写真を入れてくれてるので、一目瞭然で理解することができます。この見開きでは、古代から平安中期までの刀剣の変遷を知ることができます。ちなみにこの見開き、写真使用料だけで15~20万はしますよ。いやはや。

#…あ、すみません、ついつい。ちょっとやらしいですよね^^;。

また、さすが武器をお好きな方が構成してるんでしょう。このページで見ると、左上に「七星剣」という剣が載っています。これは聖徳太子の佩刀と言われている名剣で、大阪市天王寺の所蔵。国宝です。この七星剣は、北斗七星や雲などが刀身に象嵌されている本当に美しい刀剣です。なんというか、いろいろいわくつきの剣で、古代史好きにはたまらん!という剣です。ロマン掻き立てられる、というか。

さらにその下の部分には、正倉院御物の「金銀鈿荘唐太刀」(明治時代の模造)、またその下には「蕨手刀」があります。この刀剣は、その聖徳太子が生きた時代とほぼ同時期から8世紀ごろまで、東北地方を中心に作られた刀なんですね。この当時、朝廷があった西日本以外の地域の鉄器があったことをちゃんと入れ込んでいるところが隙がないですね。

そして、実験・検証がまたおもしろい!

(『図説・日本武器集成』P30-31より引用)

(『図説・日本武器集成』P30-31より引用)

有名な逸話に「天覧兜割り」という話があります。明治の剣豪・榊原鍵吉(直心影流)が、明治天皇の天覧演武の場で、明珍作の兜を同田貫で切り下げた、というお話。

明治のお話なので伝説というほど遠いお話ではありません。たぶん本当にやったんだろうなあ、とは思ってましたが、この見開きを見て「あ、本当にできてるやん!」と感動しました。

ってか、できるんですねえ。まじで。こういうこと!

ほかにも、「弓矢」の項では、弓矢の威力を実際にバケツやフライパンを射たりして実証したりしてますし、平家物語の「那須与一」のお話(船上の的を射る)がいかにすごかったを実証してます。与一と同年代の、全日本学生遠的競技会の優秀経験者三名に、与一と同じような状況で、矢を中てられるかどうか実験してるんですけど、的中率は1割未満。「できなくはないけども、めちゃくちゃ難しい」ということが改めて実証されてます。

とまあ、なんだか熱く語ってしまいましたが、この本は本当に買って損のない本だと思いますよ!

この一冊があれば、日本の武器のパーツ名称、使い方から、派生・発展の歴史などもばっちりわかります。歴史小説や時代小説だけでなく、歴史読み物やもうちょっとしっかりした歴史書を読むときにも、こういう資料があると理解が深くなるんじゃないか、と思います。

心からお勧めします!