古代の東日本ってどんなかんじ?

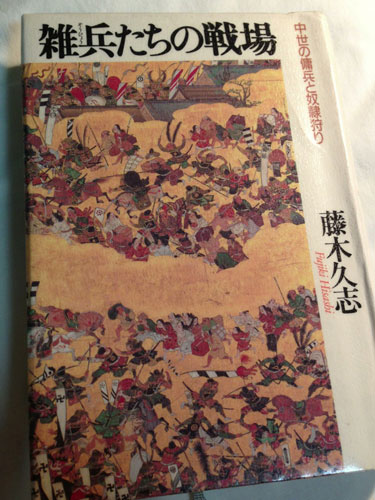

土曜日は、シンポジウム「埼玉古墳群の謎~東国を治めた古代豪族~」をみにいってきました。

関東在住の古代史ファンにとって埼玉古墳群はビッグネームですよね!古代史ロマンの玉手箱、もしくはタイムカプセルって感じ?

あまり興味のない方にも、あえてざっくりご説明するならば。

「5世紀から7世紀の東国ってどんなかんだったのかが、古墳を見ているといろいろわかってくる」。

なので面白いのです。

高校くらいまでに習った日本史なんかですと畿内(大和王権)のことを習うので精いっぱいですし、それ以外の勢力についてはあまり書いてないですよね。畿内以外は後進地みたいな描かれ方です。

しかし、最近ではそういう中央ばかりではない想像図が様々描かれるようになっています。

ちなみに、5~7世紀といえば、倭の五王の時代から飛鳥時代まで。

人物でいうと、5世紀初頭から半ばからだと、【仁徳天皇】、【雄略天皇】、【継体天皇】(欽明天皇のお父さん)とか。その100年後くらいの530年くらいだと【欽明天皇】(仏教伝来で有名ですね)とか。この欽明天皇は、【聖徳太子】のお祖父さん。

聖徳太子が活躍したのは590年くらいから、つまり6世紀末から7世紀初頭にかけて。

7世紀といえば、やっぱり大化の改新で有名な【中大兄皇子】(天智天皇)でしょうか。そして、壬申の乱を経て、【大海人皇子】(天武天皇)へ。

……っていう時代ですよ。

憧れの大塚初重先生!!

そんな時代、関東界隈がどうなってたか。そんなことが古墳を通じてちょっとずつわかってくるわけですね。

さてさて、そんなことに興味がある人にとっては、「埼玉古墳群」というのは、特別な古墳群です。全国でも類をみない「銘文」を有する鉄剣が発見された稲荷山古墳があるところですし。この鉄剣は、国宝になってますね。

この鉄剣、またその鉄剣があった古墳群の意味合い、そして新しくわかってきたことなどをシロウト向けに発表してくれるのが、このシンポジウムの趣旨です。

古代史ファンにとってはまさに垂涎のイベントですよね!!

さらにさらに。

基調講演は、大塚初重(おおつかはつしげ)先生!!

登呂遺跡や綿貫観音山遺跡、そして私の大好きな装飾古墳・虎塚古墳の発掘でもめちゃくちゃ有名。考古学界の超大物です。御年88歳っ!!

大塚先生のお話を聞けるだけでも、このシンポジウムに行く意味があります。

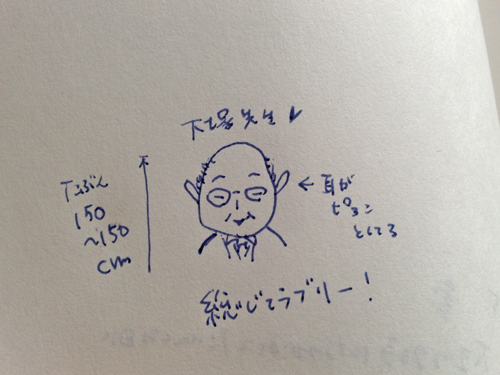

いよいよ、先生登場。

うわ~ラブリーな人キターー!!

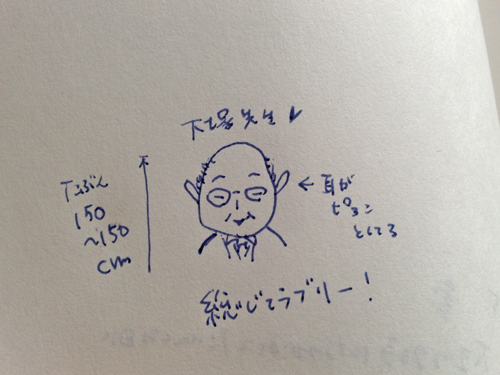

その時の私のメモ。興奮してたからでしょうか、「たぶん150~150」と書いてますが「150~155」と書きたかったんですけどね。

その時の私のメモ。興奮してたからでしょうか、「たぶん150~150」と書いてますが「150~155」と書きたかったんですけどね。

すっごく小柄なんです。

小さくてかわいらしいんですけど、肩が厚い!考古学者の先生方は方がしっかりしてる方が多いような気がしますが、気のせいでしょうか。

さて、こうして先生の講演開始。

基調講演ですので、本シンポジウムの目的を示しつつ、概略を説明してくださるかんじ。お話上手だという噂どおり、サービス精神満点。

鉄剣はどうしてすごいのか、ということもものすごくわかりやすく説明してくださいました。

「鉄剣がすごい理由」

■年号表記があること

■人物名があること

■115文字という長い文章が刻まれている点(東アジア全域で見ても異常と言っていいほど長い)

ちなみに、この銘文。どんなことが書かれていたかというと、すっごいざっくりいうと「プロフィール」とか「経歴」みたいなものです。

この鉄剣に銘文を刻んだ本人の名前・「ヲワケ」、

そしてこのヲワケさんの血筋的来歴(最初の祖先の名前(オホヒコ)からスタート→8代目がオワケ)、

そして職業は近衛隊隊長で、仕えた人の名前はワカタケルの大王である、と。

こういうことが明確に書かれている、しかもそれが、ゴージャスにも金で、刀身に。そのすべてが、珍しい、というか「異常」と言ってもいいすごい発見だったそうなんですね。

こういった刀剣の存在で、当時の大和王権と地方豪族との関係性がわかりますし、また、そのほかに埋葬されていた武具や馬具などからは、東アジアとの関連性も類推することができるわけですね。

大塚先生は、

「何でもかんでもいいものが出たらそれは『畿内のもの』と言い出してしまう構図は安易なのではないか」(ムトウの意訳です)

「すべてが畿内から地方へという構図ではないのでは?ダイレクトに外国との交流を行っていたといってもいいと思う」(意訳)

と言ったことを言っておられましたよ。そして、くすくす笑いながら、

「今でこそだいぶ変わりましたけど、私が若いころには関西の偉い先生に、『君はアヅマエビスだからな』と本気で言われて、いまだにそんなことを言うのか、と驚いたものです」

と言っておられたのには、私も笑ってしまいました。というのも、私も言われたことがあるからです。本当に未だにそういうこと言う人いるんですよね。

それにしても、先生は、話せば話すほど声が大きくなり、目がキラキラと輝いて、まるで少年のように興奮して話されておられたのには、何か胸が熱くなる思いがしました。

「ようするにね、わからないってことなんです」

と、いたずらっ子のような笑顔でおっしゃる。

「どんどんいろんなものが出てきて、いろんなことがわかってきました。でもわかってきたらさらにわからないものが見いだされて、もっとよくわからなくなるんです。でも、それがいいんです」

最後のほうには、そんな風に嬉しそうにおっしゃられてました。

たくさんのお弟子さんを育て、人格者としても高名な大塚先生。 考古学が楽しくて仕方がない、という様子が、とにかく素晴らしかったです。

あああ、何かお仕事一緒にできないかなあ……。

松姫が一時隠れていた塩山の名刹・向嶽寺へ

松姫が一時隠れていた塩山の名刹・向嶽寺へ

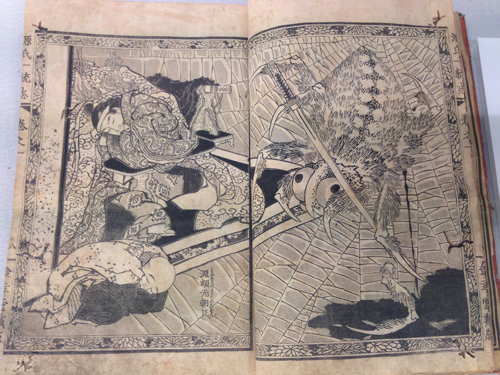

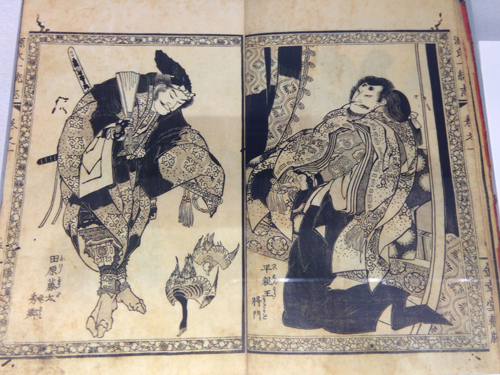

さて、私が見てきたのはこの「妖怪退治伝」です。

さて、私が見てきたのはこの「妖怪退治伝」です。

(今回の池ちゃんはとにかく姫押し)

(今回の池ちゃんはとにかく姫押し)