ついにやった……!

一言でいうと、そんな気持ちです。

先日、イシブカツで箱根にいったおり、乗り換えをした小田原で、どうしても行ってみたいんです!と石造(女)センパイにお願いして立ち寄った「ういろう」さん。別名「小田原ういろう」さん。

実は実は。

この「ういろう」さん、関東において第二位に古い創業年を誇るお菓子店で、かねてから行ってみたいと思っていたお店なのです!!!

「外郎(ういろう)」さんは、もともと中国(元)出身の外交官として活躍していた家柄で、元の滅亡とともに日本に帰化しました。その時、本姓の「陳」ではなく「外郎(ういろう)」と名乗り、それ以降、室町幕府に外交で仕えました。

ちなみにこの外郎家には秘伝の薬があり、それがよく聞くと朝廷で珍重されたんだそうです。そのため、その薬を「ういろう」、また、お客をもてなす時に出したオリジナルのお菓子もあってそのお菓子も「ういろう」と世間の人が呼んだ、そうです。

小田原の「ういろう」さんは、創業1504年。創業者は外郎家五代目、藤右衛門定治(とうえもんさだはる)。北条早雲の招きで小田原に招かれ、武士として京都との外交を担当しました。本業は武士ですけど、薬とお菓子の製法は一子相伝で小田原に伝えられたんだそうです。

全国で見ても、創業古い順では13位(むとう調べ)。ちなみに、関東で最古のお菓子屋さんは塩瀬総本家さん(全国では第7位)。

さらに余談ですが、現在も操業している最古のお店は、京都にあるあぶり餅の名店「一文字屋和助」さんで、創業は1000年(長保二年)。平安時代末期に創業されたお店が今もあるってすごいですよね。

薬店と併設の和菓子店

さて、前置き長くなってしまいましたが、その現在のういろうさんをご紹介してまいりますよ。

本店は、もう少し駅から離れたところにあるそうですが、駅前店にお邪魔しました。

すごい!

なんと調剤薬局と併設なんですよ!!

こんなお店初めてみました。

このお店の中に、テイクアウトのお菓子を売るカウンターと、喫茶コーナー、それに薬局が併存してるのです。ちょっと不思議ですが、お店の歴史を考えますと、正しい。創業者からの家業を大切に今も守っておられるということですから、感心してしまいますね。

さて、こちらでは、さっそく「ういろう」を試食させてくださいました。

正直言って、私はあまりういろうは好きじゃないのです。ういろうというと名古屋土産という印象ですよね。たまにお土産でいただいても、「うーん、お餅が食べたい」って気持ちになってしまって、ね。まあ好みだと思いますけど。

しかし、こちらのういろうは違いました!

すごく美味しいんですよ!

目から鱗が落ちる、とはこのことです。なるほど、これはお餅にもないし、お麩にもない美味しさ、つまり「ういろうである」理由がちゃんとあります。

試食でいただいたのは黒砂糖のういろうで、

「こちらの黒砂糖のお味が、創業当時から変わらず作っております味でございます」

と店員さん。店員さんの対応がまた素晴らしい!言葉遣いが美しく、丁寧であったかい。

ううむ。さすが老舗。しかも武家出身のお店らしい質実な上品さです。

悩みましたが、ういろうを使ったお菓子はお土産で買うことにして、こちらではクリームあんみつをいただくことにしました。

「お、塩昆布。そして、黒文字…」と石造センパイ。

「あんみつやおしるこに、ちょっと箸休めを添えてくれるお店っていいよね」。そういってにっこり。

そして、この黒文字(菓子楊枝)。あんみつに黒文字って不思議な感じがしますが、ひょっとしたらこのイチゴや何かを食べるためかな、と言い合い、丁寧だなあと感心する二人。

イチゴ以外にも、バナナ、お花の形の羊羹と、たぶんういろうが載ってます。

これ、たぶんういろう。

ぎゅうひ??ういろう??と首を傾げながら食べました。でもたぶん、というかせっかくですからういろうであってほしい…。

そしてあんこ!!

これがまた濃厚で美味しい!

ういろうのお店ですが、このあんこもそうですし、羊羹も、また白あんこ(試食させてもらったのでした^^;)も美味しい。すべてに気配りされている感じです。全体的にとても丁寧で品がありますよ。

そして、ソフトクリームがまたよい!

甘さ控えめで、酷の強いソフトクリームで、抹茶の味もかなり強い!

いやあ、感心しました~!

近くにあったら週一で通います。ほんと、いいお店です!

二人とも大満足。幸せです。

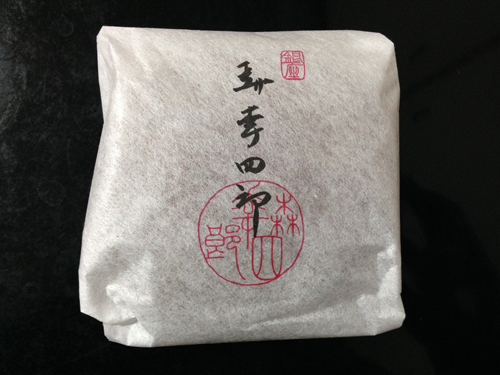

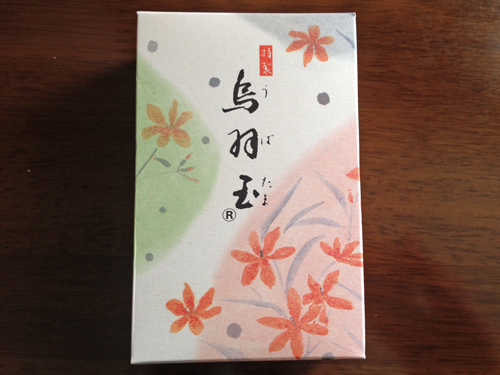

そして帰りには、お土産にお店の方お勧めの「生ういろう」を買いました。明日はこちらもご紹介したいと思います♪

ういろう

http://www.uirou.co.jp/uiro.html