台風がどうにかそれてくれて、昨日は晴れ間も見えましたね。

台風がどうにかそれてくれて、昨日は晴れ間も見えましたね。

私は、昨日は100パーセント休日!という一日。午前中には新宿区が主催する「国際都市新宿 踊りの祭典2013」を見て、午後からは太田美術館で『笑いの浮世絵』展を堪能しました。

同行者は、いつものメンバー。

元同僚のS氏、ドキュメンタリー系TVディレクターのKさん、フリー編集者の先輩・Yさん。面白がりチーム集結!です。

『笑いの浮世絵』はまたあらためてご紹介したいと思いますが、今日はとにかくいちあんこ。

いつもおしゃれな情報に詳しいS氏とKさんが、夕ご飯にとおすすめカフェに連れて行ってくれました!渋谷ヒカリエにある「d47 食堂」さんです!

こちらは、「d design travel」という、新しいスタイルの旅行雑誌の編集部が提供する「食堂」。ヒカリエの8階にありますよ。

d design travelさんというのは

【「ロングライフデザインをテーマに活動する私たち D&DEPARTMENT PROJECT が、47都道府県それぞれにある、その土地に長く続く「個性」「らしさ」を、デザイン的観点から選びだして、観光ガイドとしてまとめたものが「d design travel」です。】(HPから抜粋)

という、なんだか素敵なムーブメントおこしつつあるデザイン集団さんのようです。

編集部セレクトの食堂のほかに、d47 museumというギャラリーも併設されてらっしゃるとのこと。

今季のテーマは「富山県」なんだそうです。富山の名物が様々並んでいて、その一部は買うこともできます。

今季のテーマは「富山県」なんだそうです。富山の名物が様々並んでいて、その一部は買うこともできます。

このギャラリーと連動して、「食堂」のほうでも、限定の定食が「富山県」となってました。こんなかんじで食堂は、各都道府県の名物を食べさせてくれる、というわけなのです。

定食は、各都道府県のものが毎月登場。10種類くらいの種類の中から、私が選んだのは「大分県」。大分の名物「りゅうきゅう」をメインとしてお定食です。

定食は、各都道府県のものが毎月登場。10種類くらいの種類の中から、私が選んだのは「大分県」。大分の名物「りゅうきゅう」をメインとしてお定食です。

「ぶりの刺身をタレに漬け込み薬味をのせた、郷土料理の「りゅうきゅう」。茄子とゴーヤを味噌で炒めた「おらんだ」と、クロメ豆腐の小鉢。」(HPより抜粋)

りゅうきゅうは、大分に行ったときにもいただいてとても美味しかったのですが、こちらのりゅうきゅうも負けず劣らず。ごはんも美味しいお米で、夢中になっていただいちゃいました。

さて、そして、ここで終わるわけにはいきません。

デザートです。そうです。「あんこ」でございます!

デザートメニューを見ると、「おはぎ」がありますよ。

でも、おなかがいっぱいなので、お萩はちょっと重い気がすると思って、思わず和栗のブラマンジュを頼んでしまいました(栗も大好き)。Yさんが頼んだおはぎを見ると…

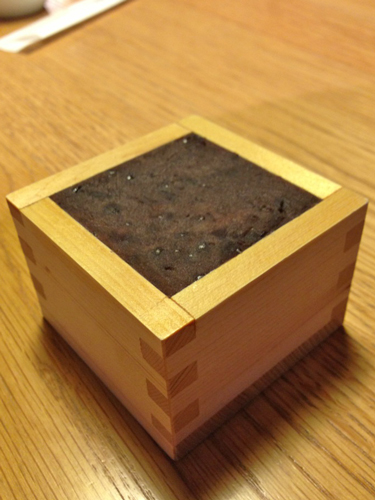

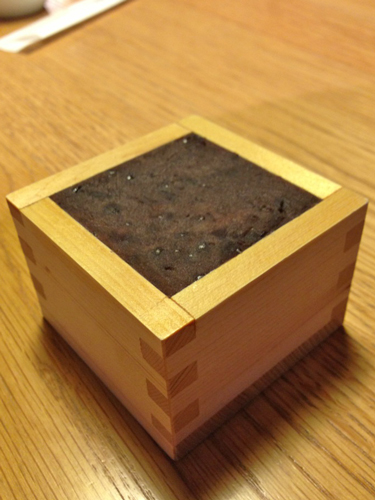

おおおお!これがおはぎ??

おおおお!これがおはぎ??

桝の中にあんこがぎっしりですよ!?

これを見て、はた、と我に返りました。ブラマンジュとか頼んでる場合じゃないよ、私のあんこ者としての誇りはどこに行ってしまったの?

「…よかったら変えてあげようか?」

Yさんが、そんな私の気持ちを察してすっと助け船を出してくださいました。

「そうだよ、あんこ好きとか言ってブラマンジェたのんでるのは、むとうさんらしくないよ」

とSさん。そ、そ、そうだよねえ。私のバカバカバカ!!

そんなこんなで、やさしいYさんのお心遣いにより、無事、あんこ道の道から外れなくて済みました。…というわけで実食!

Yさん、ありがとうございます~!

ぎっしりみっちり桝の中にあんこともち米が入っています。

ぎっしりみっちり桝の中にあんこともち米が入っています。

あんこは…わああ、おいしい!この小豆すごい!すごくボトムが強いというか、かなりコクの強い味。でもすっきりとしてるんです。もたれない。

メニューをもう一度見ると、なるほど小豆もこだわりの逸品。北海道旭川産の「しゅまり小豆」なんだそうです。福居製餡所さんのあんこだそうですよ。うまひ・・・

そしてこのもち米のほうにも少し塩見があって、すごくいいコンビネーションです!

掘り進めていくと、したのほうにもあんこが入ってますよ!嬉しいなあ!

掘り進めていくと、したのほうにもあんこが入ってますよ!嬉しいなあ!

一見重たく見えるかもしれませんが、すごくすっきりとしてるので、デザートとして全然ありです!

おなかは一杯だったはずなのに、ぺろりと平らげてしまいました。

渋谷に行ったら、絶対また食べにこよーっと。

d47 shokudo

http://www.hikarie8.com/d47shokudo/menu/2013/10/10.shtml

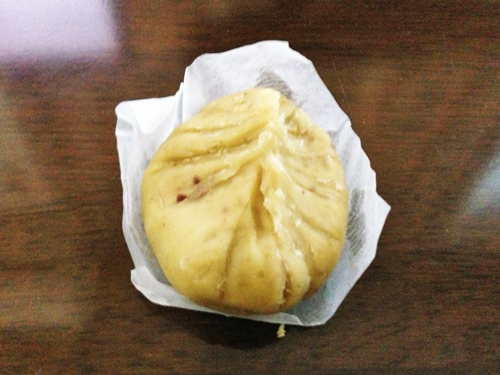

すっかり日が落ちて真っ暗です。なので、光源は街頭の灯り。いい年して公道で立ち食いをするだけでなく、写真も撮ろうというこの魂胆。

すっかり日が落ちて真っ暗です。なので、光源は街頭の灯り。いい年して公道で立ち食いをするだけでなく、写真も撮ろうというこの魂胆。 あんこは、甘さ控えめでほっこり。何度食べても飽きない味です。ほんと、変わらない味ですよ。そこがいい。

あんこは、甘さ控えめでほっこり。何度食べても飽きない味です。ほんと、変わらない味ですよ。そこがいい。