新潟市から帰ってきました!……と言っても、帰ってきたのおとつい。

さて、新潟でのあんこ生活をご報告しましょう!

…と息巻きたいところですが、ちょっと想像と違ったのが、思ったほどあんこものを見かけなかったんですよ。笹団子ぐらいしかないんです。もちろん、大福やお団子など普通の和菓子屋さんにうってるものは一緒にうってますけどね、なんていうのかなあ、テンションが弱めというかね…。

北陸といえば米どころで、餅文化がありますので、例えば山形なんか行ったらお餅パラダイスです。なんかもうどこ行っても美味しいお餅が食べられるんです。ツヤッツヤですよ。あんこも美味しいし。からみ餅やしょうゆ餅も美味しい。

たとえば、蕎麦屋に入ったら、まあ、まずお餅頼んじゃいますよね。蕎麦屋にももちろんつきたて餅が、一人前400円くらいで甘いのからしょっぱいのまであってですね、もう、本当に天国みたいなわけですよ。そばも美味しいし、いったい私はどうしたらいいんだろう、ってな感じです。(あんこというかお餅への愛を熱く語ってしまってますけども^^;)

そして、富山も石川も、福井も、特急電車に乗るときには、必ず〔あんころ餅〕的なものが350円くらいで売ってます。目立つところから、もうぐいぐいアピールしてきます。

なぜこんなことを知っているかと言いますと、かつて出版社の営業部員だったとき、北陸担当だったからなんですねえ。もう15年も前のことですけど^^;。

そこで私の楽しみは、移動中に食べるあんころ餅だったのです。本当に時間がないので、駅構内で売っている和菓子で美味しいものをいかに見つけるかが勝負でした。それが〔あんころ餅〕です。

新潟ももちろん営業範囲で、新潟市内と長岡市だけですけど、営業で廻ってました。あのころの記憶を手繰ってみますと…

新潟市から長岡の間であんころ餅的なものを買った覚えないな…。長岡から富山までも、…ない気がする。

富山(高岡)から金沢の特急では、…いつもあんころ餅買ってた!

金沢から岐阜への特急でも、あんころ餅にさらにプラスして和生菓子も買ってた!

そうだ、新潟では、あんころ餅なかったわ。思い出しました!

ちなみに、調べてみますと、あのあたりのあんころ餅は石川県の松任市の「あんころ餅」が元祖らしいんですけどね。

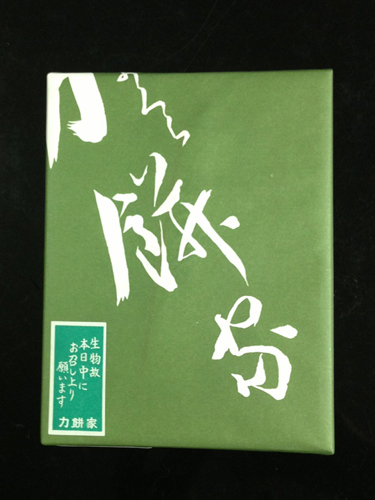

そんなわけで、前置き長いですが、あんこものを食べたのはお土産に買った高田屋餅菓子店の笹団子と、お団子だけでした。

高田屋餅菓子店は、駅ビルに入っている支店です。本店は駅から割と近いところにあるみたいです。

高田屋餅菓子店は、駅ビルに入っている支店です。本店は駅から割と近いところにあるみたいです。

今回、高速バスで移動していたので、バスに乗る前におやつとして、お団子二種買いました。まん丸のお団子にこしあんがたっぷり。みたらしも、関東のみたらしより甘みがかなり抑えめで醤油が効いてる感じ。

美味しくいただきましたが、なんというか、…普通?

三越新潟で買ってきた、魚沼産コシヒカリのおムスビを、この後に夕ご飯として食べましたが、ちょっと目が覚めるような、極まったおいしさでした!

なんだこれ、マジで桁違い、と思いながら、大きなおムスビを三個も平らげてしまった…。

…こういう驚きは、そのお団子には残念ながらなかったですね。

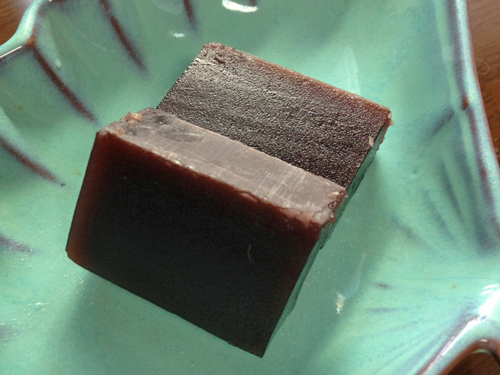

そして帰宅した翌日、笹団子もいただきました。

翌日なので、ちょっと笹が黄色くなってしまいました。

堅くなってしまったので、レンジでちょっとだけあっためていただきました。固くなるのは、余分なものが入っていないあかし。ウェルカムです。

堅くなってしまったので、レンジでちょっとだけあっためていただきました。固くなるのは、余分なものが入っていないあかし。ウェルカムです。

あんこは粒あんを選びました。こしあんもありましたが、笹団子はヨモギ餅だし、なんとなく粒あんのほうが合うかなあと思いまして。

あんこは粒あんを選びました。こしあんもありましたが、笹団子はヨモギ餅だし、なんとなく粒あんのほうが合うかなあと思いまして。

うううううん。普通に美味しいです。普通です。

すみません、けなしてるわけじゃないんですよ。私の好みもありますし、期待が強すぎるということもあると思います。だけど、あれだけ美味しいお米を作っている県なので、どうしても、どうしても期待しちゃうんです。東北、北陸各県は、どこ行ってもこの手のものが、目が覚めるほどおいしいという経験値も含めて。

もちろん、今回私が足を延ばせたのは、新潟駅周辺だけ。車でもっと郊外へ行ったり、新潟県ってものすごく広いですから、ほかの市町村に行ったらきっとあるんでしょう。うん。

とはいえ、出会えなかったのが悔しくて、帰ってきてから探してみたら、ありましたあ!!羽入というお店の「三色団子」というのが!!

今回バスだったので、駅の構内に入らなかったので見つけられませんでしたが、新津名物三色団子というのが構内の売店でうってるみたい。これはめちゃくちゃ美味しいそう!!

15年前には駅内で売ってたかなあ。初めて知りました。くっそ~~~

なんかもう、猛烈に悔しいので、お取り寄せしちゃおうかな…

高田屋餅菓子店

http://tabelog.com/niigata/A1501/A150101/15009329/

大きな笹の葉でくるまれてます。ワクワク。

大きな笹の葉でくるまれてます。ワクワク。

ひゃ~うつくし~~!

ひゃ~うつくし~~!