埼玉古墳群、でかい!

埼玉古墳群、でかい!

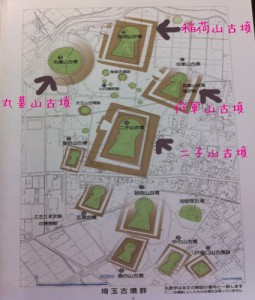

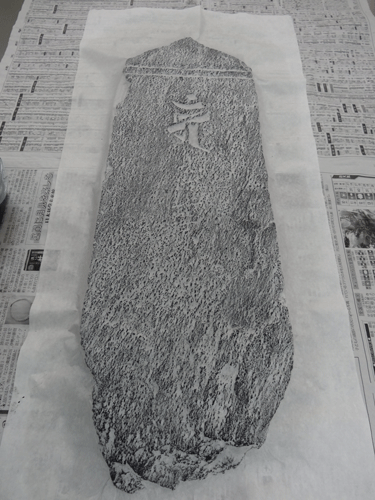

さて、大きな板碑を見たらいよいよ。埼玉古墳群(さきたまこふんぐん)で古墳へゴー!

古墳となるとイシブ、とうかレキベンのテーマな感じですけどね。 実はこの埼玉古墳群にあるさきたま史跡の博物館で「原始・古代の職人集団」という講演会があり、それを聴講したい、というの

も今回の大きな目的の一つだったのです。

前回、聴講した栗島先生の講演会「古墳へと運ばれた石」の中で、大きな石を切り出したり、加工する専門的な技術を持った人たち(職能集団)が、縄文時代くらいからいたんだよ、とおっしゃられて、実際石を切り出したであろう集団の古墳の話などをしてくださっていたんです。

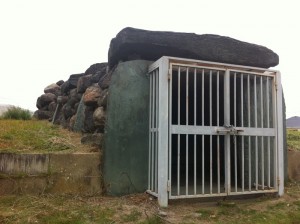

それで、ひょっとしたらそんなお話が聞けるかな?と思ってお邪魔したんです!せっかく講演会を聞くなら、やはり全国でも有数の古墳群を見ないわけにはいきません。もちろん、最初にご紹介した八幡山古墳の石室を見るとわかるように、石は重要な素材ですからね。

日本最大の円墳なんですよ~~!

丸墓山古墳。でかすぎて全体像が全く分かりません^^;。

さて、そんなわけで、まずは丸墓山(まるはかやま)古墳です。 この古墳、円墳(真ん丸な形の古墳)なんですが、何と日本最大なんですよ!! これってすごいことですよ。声を大にして言いたい!!

古墳とかそういうのは関西の方がすごそうじゃないですか。関東は後進国みたいな、ね。でも、必ずしもそうじゃないと思うんですよ。これだけ大きな円墳があるということは、これを作れるだけの文化、それを揺籃する富の集積=権力が、この地にあったということですもん。

「埼玉県民、ここ威張っていいとこだから!!」

説明板に小さく書かれた「日本最大です」の言葉に、石田さんも思わず突っ込んでます。いや、ほんとそうですよ。「日本一」って。それだけで商売になるってのに…(ブツブツ)。

実は、この埼玉古墳群のある行田は先日公開された映画『のぼうの城』の舞台になった場所です。 こちらの丸墓山は、その時に石田三成が水攻めをする際に本陣にしたんだそうです。確かに、周囲は平たいので、この古墳の上に立つと四方が見渡せます。正面に忍(おし)城天守閣も見えて、ばっちりですね。 きっと、これからは戦国武将マニアがたくさん訪れるんだろうなあ。

国宝・金錯銘鉄剣の出土した場所

さて、そんなでかい円墳のお隣にはこれまたでかい前方後円墳がありまして、これが有名な「稲荷山古墳」です。

日本史をとってた人は覚えてると思いますが、あの有名な「国宝・金錯銘鉄剣」が出土した場所。 この鉄剣、なんでそんなにすごいかというと、115文字の文字が象嵌されていたんですが、それには、埋葬された年、埋葬された人の名前や略歴が記されていたんです。これは、あの古事記や日本書紀の成立よりも250年もさかのぼるんだそうで、記録としてとっても貴重。

250年前って結構昔ですよ。私たちで考えたら江戸時代中期ですもんね。だから、もし日本書紀を作った人がこの鉄剣を見たとしても、おお、そんな昔の記録なんだなあ、と思ったんじゃないかな、と思うんです。ってくらい古い記録です。

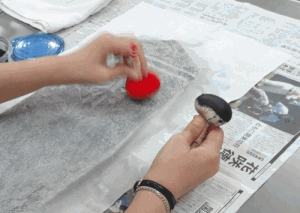

ちなみに、その鉄剣は、こんなグッズもありました。もちろん買い! へた字系フォントって感じで味があっていいですよね。だれかこれフォントで作ってくれないかなあ。そしたら買うのに。

さて、そのまた隣にでかい前方後円墳があります。「二子山古墳」です。これもめっちゃでかい。なんか写真載せても意味わからない写真なので、写真はもういいやw。 実はこの古墳は、武蔵野国(現在の東京、埼玉、神奈川県一部)で一番でかい古墳です。全長134メートル。でかいなあ。

なんだか埼玉古墳群、古墳がでかいし出土品もすごいし、なんかも息切れしてきましたよ。だって、この狭いエリアに大小取り混ぜて40基も古墳があったことがわかってるんですって。現在は9基だけが保存されてますが、9基だって十分多い!

さて、最後にもう一基だけご紹介しましょう。

将軍山古墳です。こちらは円墳部分にダイレクトに展示されていて、中に入って復原をみることができますよ。

石室の構造は、前にご紹介した八幡山古墳と同じような感じだったみたいですね。天井は大きな板石が乗ってて。

馬具や鎧など、いかにも武人らしいきらびやかな装飾品がたくさん出土したそうです。とにかくゴージャス。

さて、そんなこんなで、歩き回ってましたらそろそろおなかがすいてきました! イシブカツでは、「地のものを食べる」が基本です。 しかも、ゴージャスなものというよりは、そこに住んでいる人が普段食べているものを食べたいと思ってるんですね。そんなわけで、埼玉の石ものを見て廻ってる間は、当面「うどん」で決まり!

調べてみると埼玉古墳には、埼玉では有名なうどんや『田舎っぺ』の支店があるではないですか。

午前中に、八幡山古墳→真名板板碑→埼玉古墳群をこなした私たちのおなかはぺこぺこ。

定番の肉汁うどんときんぴら、糧(かて)を注文しました!

すごいボリュームですが、一気に完食!美味しい!! こちらのうどんは、とっても正しい武蔵野うどんだと思います。麦粉の香りもいいし、こしもガッツり。うどんのつゆも甘すぎず、カツオだしが効いていて本当においしい! 埼玉古墳に行ったらぜひこちらのうどんを食べてみてください。埼玉以外の人は、おお!?と思うと思う。私もそうですけど、埼玉の人はこういう食べ方をしてるんですよ!当たり前すぎていわないんだけど^^:;。

すっかり満腹になった私たちは、本日の最大イベントの講演にいきました。わくわくしながら行ってみると… あれれ?? なんだか、告知されていた内容とちょっと違うぞ?まじっすか!? 結局、大変失礼ではありますが、途中で失礼していました^^;。ちょっとがっかり。

こうしてイシブカツ8回目は無事に終了。 帰り道に実はもう一基板碑を見ましたが、それはまたの機会にご紹介しますね。いやあ、やりきった!!

(「イシブカツvol.8」終り)

さきたま史跡の博物館・埼玉古墳群

http://www.sakitama-muse.spec.ed.jp/index.php?page_id=157