仏像を追いかけてウン十年…。物心ついて以来ずっと追いかけ続けてきましたが、あくまでも「あこがれの人を見る」立場というか、スタイル(それが普通だけど)。あくまでもウォッチャーであったわけですね。

そんなスタイルから、一歩踏み出してみよう、ということになりました。

というのも、何事も弾み、というものがございますね。

日頃お世話になっている奈良博・N先生を囲む飲み会で、新進気鋭の仏師の方とたまたま同席したのですね。で、たまたまそしてその方が、仏頭づくりの体験講座@奈良まほろば館を開催されるというではありませんか!

……こういう御縁はどんどんノル性質(たち)です。

なかなかないですよね!仏師の方と同席するなんて。しかも体験講座が近々あるなんて。これは何かの思し召し、ということで、その場でさっそく申し込みまして、昨日、行ってきました!

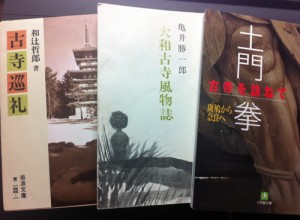

- 雑誌でも特集されてたり!これからさらに要チェックなおかた。

新進気鋭の仏師・Yさんは、彫刻家としても最近大注目の作家さんです。

カッコいいので、女性誌からも引っ張りだこだそうですよ。これをいうとYさんは複雑な顔をされますけど、まあ事実なんだからしょうがない(笑)。

物腰柔らかでユーモアたっぷりでサービス精神も旺盛。講座も、初めは私はもちろんみなさん緊張していましたが、Yさんの語り口で、すっかり和やかなムードになりました。

仏頭づくり、といっても木を彫ったりするわけではなく、紙粘土を使った方法。仏像的な言い方をすれば「塑像」ですね。塑像の簡単バージョンを体験する、とも言えますけど、Yさんがおっしゃるには、これは美術分野の一般的な方法。なので、今回は、「仏像の作り方を体験する」、というよりも「仏像という形をそれぞれが作ってみる」という体験だそうです。

「自分で作ろうとすると、観ているのとは違って、細部までじっくり見る必要があるし、自分の手で触って形を作りますから、また違った視点で仏像が見えてくるようになりますよ」とYさん。なので、お手本はありますが、みなさんの思うように作ってください、とのお言葉。

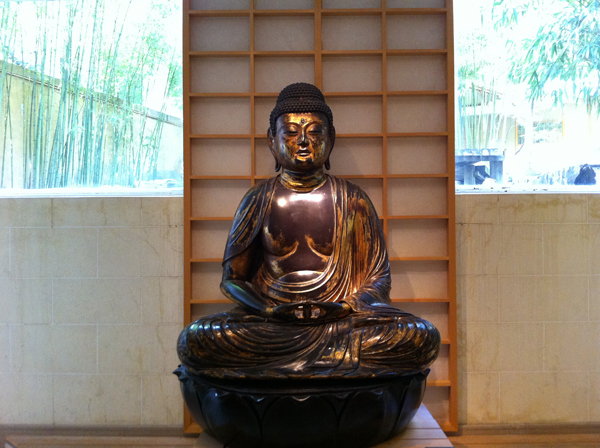

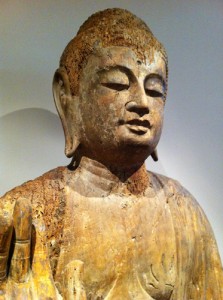

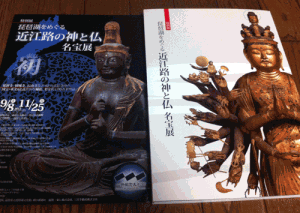

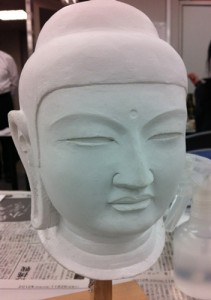

- かっこよすぎる見本に、絶対無理!とビビる私。

それを聞いて、胸をなでおろしました。

だって、目の前にある見本が「旧山田寺仏頭」なんですもの!ハードル高すぎです!

でも、こういう立体の見本がないと、あまりにも見当がつかないので、ありがたいですよね。

このお像には絶対に及ばないけど、とりあえず目標ということで。

さあ、前置き長いですけど、いざ、スタート!

材料は、木組み(新聞紙、荒縄、木。すでに作っておいてくださってました)、紙粘土、水。

材料は、木組み(新聞紙、荒縄、木。すでに作っておいてくださってました)、紙粘土、水。

シンプルすぎて、逃げ場がないですよ!このセッティング^^;。

でも、きおくれせず、とにかく始めましょう。

木組みに、まず、紙粘土を良くすりこむようにくっつけていきます。最初が肝心だそうですよ、しっかりしっかりつけます。

そして、そのあとは、もう各自自由に!

「面白いもので、みなさん、見本に近づけようとされていても、結局ご自分の顔に似てくるんですよ」(Yさん)

むむ。じゃあ、できるだけ笑顔の仏像にしたいぞ!と意気込む私。

ここまで粘土を盛るのに一時間かかりました。

なんか、埴輪っぽいな。

お分かりと思いますが、すでに見本への道から大きく外れております。ふっくら優しい顔にしたいのですが、どうしても細おもてになってしまいます。私も相当なふっくら丸顔なのに。おかしいなあ。Yさんのアドバイスによると、メリハリがないので、余計にそう感じるとのこと。

うーん。どうやってもふっくらしませんよ!しかも頭の上の肉髻(にっけい)部分が前過ぎてなんかへん。 こういう恐竜いましたよね…

うーん。どうやってもふっくらしませんよ!しかも頭の上の肉髻(にっけい)部分が前過ぎてなんかへん。 こういう恐竜いましたよね…

そんなこんな、ここでタイムアウト。講座の時間内(二時間)ではなかなかできないです~。

Yさんがきれいに箱詰めして下さり、お持ち帰り。

あとは家で仕上げ作業です。

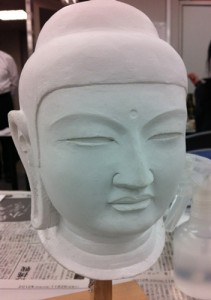

そして完成!

結局全然ふっくらしませんでしたが、結果的にかなり好きな顔になって、自己満足!にっこり笑ってくれてよかった。

しかし、見本には全く遠いところに着地してしまいました。とほほ。

それにしても、いい体験をさせていただきました!

Yさんのおっしゃる通り、今までとは違う視点をいただいたような気がしています。

#そして、不届きですけど、また作りたいと思っちゃいました!

Yさん、まほろば館Bさん。ありがとうございました!!

奈良まほろば館

http://www.mahoroba-kan.jp/

:銀座線・半蔵門線三越駅前から徒歩5分

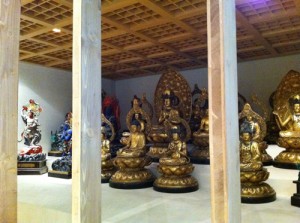

こんな置かれ方(笑)。

こんな置かれ方(笑)。 流し眼!

流し眼!