高野山は、仏教界の巨人・空海さんが開いたお山

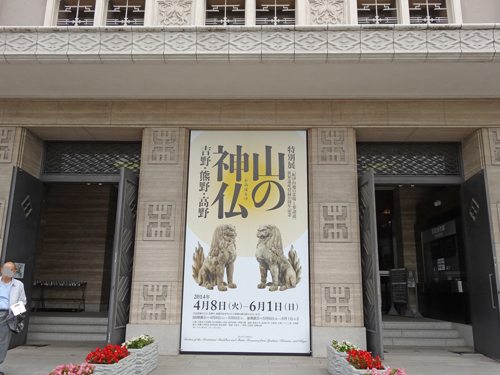

さて第三部は「高野山」です。大きな声では言えませんが、私、一度もこちらに足を踏み入れたことがありません。

本当に大きな声では言えませんけども…

さて、そんなことで未踏の地ですので、「肌で感じる、勘」めいたものを頼りに動いている不確かな人間としましては、ついつい語調も弱まります。

とはいえ、高野山と言えば空海さんこと弘法大師さんです。弘法大師さんは平安時代の人ですが、真言宗という密教の流れを日本に開いた人です。今回の旅では、京都智積院の宿坊に泊まりましたが、こちらも真言宗〔智山派〕。いつも京都にいったら必ず立ち寄る東寺も真言宗です。(下の写真は東寺境内のようす)

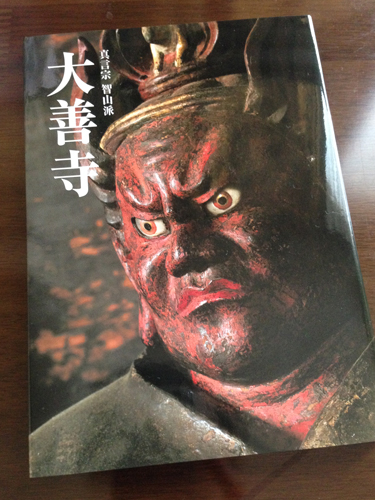

「密教」というのは、仏像や法具など、とても多様でたくさんあります。なので、仏像が好きですと、密教のお寺に行く機会はすごく多いんじゃないかと思います。かくいう私も、すごくお世話になっていると思います。

「密教」というのは、仏像や法具など、とても多様でたくさんあります。なので、仏像が好きですと、密教のお寺に行く機会はすごく多いんじゃないかと思います。かくいう私も、すごくお世話になっていると思います。

そんな自分だのに、高野山に行ったことがないだなんて、本当にお恥ずかしい話なのですが、今回こちらの展示を見て、改めて実際に訪れ、肌で触れないといけないなあと痛感しました。

空海さんを導いた土地の神・狩場(かりば)明神と、土地を与えた丹生(にう)明神

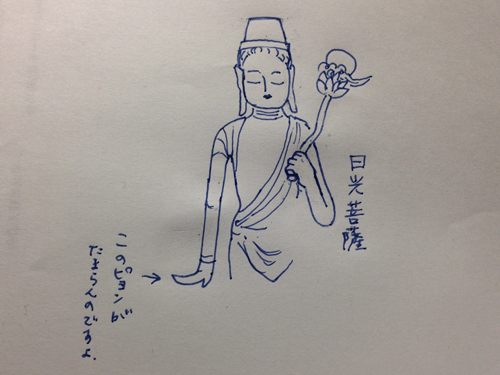

さて、空海さんがお寺を建てるための場所を求めて山地へ入ったところ、二匹の犬を連れた身の丈八尺(180センチ)を超える日に焼けた狩人に行き会い、その狩人に導かれて、丹生明神に会うことができ、そしてお寺を建てるに適した場所を教えてもらった、という伝説があります。

この狩人は実は神さまで、丹生明神はそのお母さん。この母子神の助けを得て、空海さんは高野山の土地を発見、金剛峰寺という立派なお寺を開山することができました。

空海さんはそのことを大切にし、以来ずっと高野山の大切な神様として、仏さんと一緒にまつられている、というわけなんですが…。

この狩場明神、つまり狩人というのは山で猟などして暮らす民の姿であり、また「丹生明神」の「丹生」は水銀のことですので、水銀鉱脈の発掘や当時貴重だった丹朱の製造に携わっていた一族のことを表わしています。

つまり、空海さんが高野山を開山できたのも、こういった人々の助けでもって成し遂げられたんだ、という事実を語る説話だ、と考えられています。

このお話はとても有名なお話ですが、解説のテープで山折先生が「狩場明神と丹生明神が、母子であるということ、これはもともと古い時代からある『母子』信仰がベースになっているのではないか」と指摘されていたのが印象的でした。

たしかに。そうですよね。

この神様たちを、母と子という設定にしなくたっていいですよ。

父子でもいいし、兄弟でもいい。

でも、あえて母子というところにポイントがあるかもしれない。古代の母系社会の名残とも言えそうですし、ふとギリシア神話のゼウスと母神レアー、エジプト神話のホルスと母神イシスを連想します。

展示にもこの、空海さんと母子神二柱の絵図や、後代にその2柱に二人の女神を付け加えたスタイル(四社明神)の絵図も多数展示されていました。

仏像もありましたが、この展示で強調されているのは「神と仏」という側面だったように思います。神を敬い仏を敬うというスタイルは、高野山では全く矛盾せず今も連綿と祀られ続けている、とそこのところを強調されているのかな?と感じました。

出来るだけ、近いうちに高野山に行かないといけないな~。ほんと。

(続く)