恵日寺さんにまずはご挨拶

お寺の方が、たまたまひょいと登場されまして、思いがけず中に入ってお参りできることになりました!

ご本尊のある内陣の前で参拝すると、「もしご興味がありましたら」と横奥のほうにある発掘された遺物が保管されているお部屋をちょっとのぞかせていただいちゃいました。うふふ。

写真は撮ってはいけないということでしたので、残念ながらありませんが、江戸時代中期の建造物と言う本堂は、とても立派な、個性的なものでしたよ。

私が何より感心してしまいましたのは、木材の立派なこと。樹齢何年だろう、というぐらい太い木からでないと取れなさそうな美しく大きな板戸。そこに、これまた美しい画がふんだんに描かれています。贅沢!

ご本尊は、徳一さんが創建した時は、もちろん「薬師三尊」像だったようですが、現在は当時のお像はもうありません。でも、今の恵日寺さんでもかわいらしいご本尊が三尊大切に祀られていました。実は、お話に夢中で、ご本尊にお参りしたものの、しっかりとじっくりと拝見してないんですよね。たぶん千手観音菩薩像がご本尊だったような気がしてるんですが、でも脇侍が二尊、菩薩像だったような気がするので、私の勘違いかもしれません。

お寺の方のお話では、室町くらいまでさかのぼるかもしれないという研究者もいます、とおっしゃっておられました。なるほど、確かに…。

#個人的には、(近くで見たわけではないので、あてずっぽうですが)江戸時代初期、元禄くらいまでさかのぼるかもしれないなあ、と思いました。

そして、いろいろ見るべきものをお教えいただき、いざ出発!

『史跡 慧日寺』へと向かいますよ~!

復元・慧日寺はやっぱり派手だった

恵日寺さんから歩いて3分ほど。復元された中門と金堂へと…

入口で入場料を払いますと、資料館も一緒で500円。リーズナブルです。

入口で入場料を払いますと、資料館も一緒で500円。リーズナブルです。

こちらが中門の復元。そして…

こちらが中門の復元。そして…

こちらが金堂!今風に言えば本堂ですね。

金堂の前に敷き詰められている敷石も、当時の遺構からの復元だそうですよ。

金堂の内部です。

それにしても壁や柱が朱色ママですと、派手に見えますよね~。今となるとシブイ各地の名刹も、建立当時はこんな感じだったわけですね。これぞまさに異空間ってやつですよ。「この世のものではない空間」っていうか。

やっぱね、こういうの見ますと、当時の「仏教」の位置づけが何となく感じられてくるような気がします。

「最先端の舶来文化」。

そのセンターが仏教寺院だったんだなあ、と改めて思うのです。

徳一さんは、「超エリート+最先端知識人」

ところで、今回連呼し続けております、「徳一さん」についてなんですけどもね。

一言で言うと、「最高の教育を受けた超エリートで最先端知識人」なお方なのです。

現代では、「お坊さま」とききますと、あくまでも宗教人としてのイメージがわいてくると思うのですが、徳一さんが生きた時代では、ちょっと意味合いが違うんですね。いえ、違うというか、なんというか。

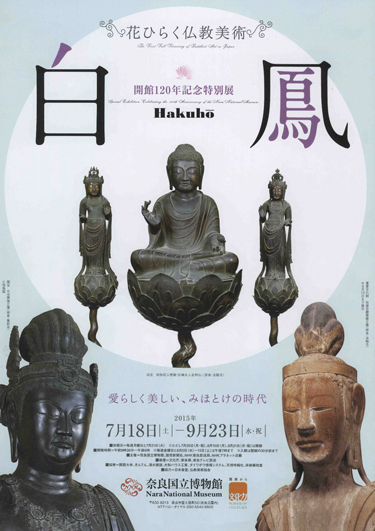

今風に言うと、超エリート国立大学みたいな、全国の頭のいい人たちが集まってくる場所、というのが当時の奈良のお寺さん。もちろん目的は信仰かもしれませんけども、とにかく当時の最先端の考え方であった仏教の経典を学び、研究し、修行・実践する場所がお寺さんだった、と言っていいと思います。

徳一さんは、その中心的寺院である興福寺の「修円(しゅえん)」という人について学び、東大寺に住していたと伝わります。

この修円さんというお方がまた、当時最高の知識人の一人として世間からも評価の高いお方だったのです。そのお弟子ですからね、ほんとど真ん中ですよね。

徳一さんは、藤原氏関係者?

……あれれ??

しかし、『国史大辞典』の「徳一」項目によると、「師は修円と伝えられるが疑問がある」とありますよ。

徳一さんは生没年がはっきりしていないのですが、国史大辞典などによりますと、760年頃から840年頃としてます。

たいして、修円さんは、771年に生まれて834年入滅、とあります。すると、師匠である修円さんのほうが11歳年下ということになっちゃいますよね。それはちょっと不自然だなあ。しかも、徳一さんは20歳ごろに「東国へ行った」と伝えるものが多いので、余計におかしなことになっちゃいますね。

ちなみに、空海さんは、774年生まれで修円さんより三つ若くて、最澄さんは767年生まれなので、修円さんより4つ年上。それにしても、この年代、アツいなあ。日本仏教の偉人が何人も、同時に生きてるんですね。

話がちょとずれました。

徳一さんに戻しますと、師匠はひょっとしたら違うかもしれませんが、奈良のお寺で最高峰の仏教を学んだのは間違いないと言えます。さらに、当時、ヤマト朝廷が東北の〔前哨地〕として、重要視していた筑波(茨城)と会津に、彼は布教をするために行くわけです。

一説に、徳一は恵美押勝(えみのおしかつ)こと藤原仲麻呂(聖武天皇のいとこ)の息子ともいわれ、恵美押勝の乱で失脚、斬死した父の余波で東国に流された、とするものもあるんですけど、それはどうなんだろう、とちょっと疑問を覚えます。

本当に息子であったかは、確かめようがありませんけど、やっぱりここでもいえることは、こういう伝説がある以上藤原家に縁の深い人だったんじゃないかと思うんですよね。

それに、勉強していた「興福寺」は、藤原氏の氏寺です。

さらに、徳一さんは、会津の前に筑波に入り、中禅寺というお寺を建立するんですが、このつくばのある地域(常陸国(ひたちのくに)・現在の茨城県)と言うのは、鹿島神宮や香取神宮もあって藤原氏にとって先祖代々関係の深い土地ですものね。また同時に、ヤマト朝廷が東国・東北経営のために重要視していたルート、そのものとも言えます。

徳一さんが開祖となったお寺は何と70箇所を越えるとされるんですが、そのように大きなお寺を次々と立てることができたのも、 大きな支援者がいたからなんじゃないか、と考えてしまうんです。こういった当時の状況をどうしてもつなげて考えちゃいますよね。

(続く)