希代のカリスマ・俊乗房重源さん

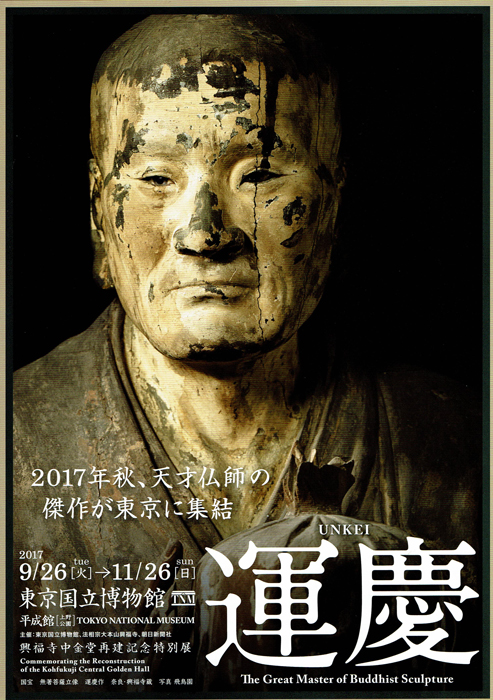

快慶さんを語るときに、絶対にはずせない重要人物に「俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん)」さんという傑僧がいます。快慶さんを語るときに…だけではないですね。運慶さんもそうですし、石造美術系でいえば宋人石工・伊行末(いぎょうまつ)もそう、宋人鋳物師・陳和卿(ちんなけい)もそう。

鎌倉時代初頭は各分野において、その後の日本文化の礎となるエポックメイキング的なすごい作品がつくられましたが、そのほとんどが重源さんの仕事、「東大寺再興」に関わるもの(関わった人々によるもの)といえるでしょう。

源平の戦いの中、東大寺は平家に急襲され、焼け落ちてしまいました。その翌年、法然房源空(ほうねんぼうげんくう)の推挙により、重源は東大寺再興の責任者になります。この時すでに61歳だったそうですから、当時としては十分に高齢者でしょう。しかし、重源さんはそこから、苦節22年。83歳にして見事に東大寺大仏殿を再興しました。

とにかく、詳細は端折りますが、スーパーすごいお坊さまです。(重源さんについては、こちらもご参照ください!)

ものすごいカリスマであった重源さんは「南無阿弥陀仏」と号した阿弥陀信仰者でした。そんな彼に帰依した同行衆に、重源さんは「阿弥陀仏」号を与えました。

「アン阿弥陀仏」という名乗り

快慶にも「アン阿弥陀仏」という号を与えたのですが、それからしても、快慶は単に仏師としてではなく、東大寺再興を目指す勧進集団に加わった同行衆の一人だったということが分かります。

1192年以降は、「巧匠 アン阿弥陀仏」と記銘しているそうです。

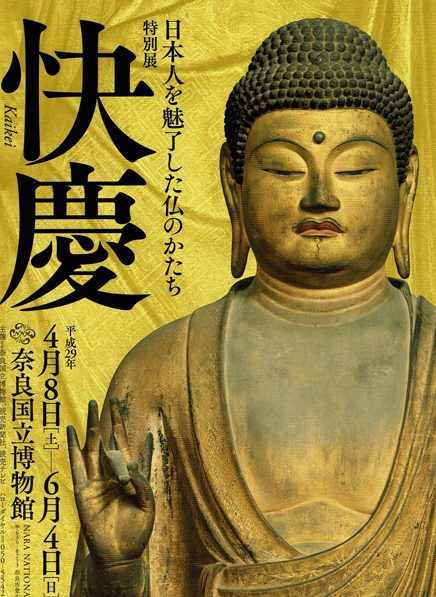

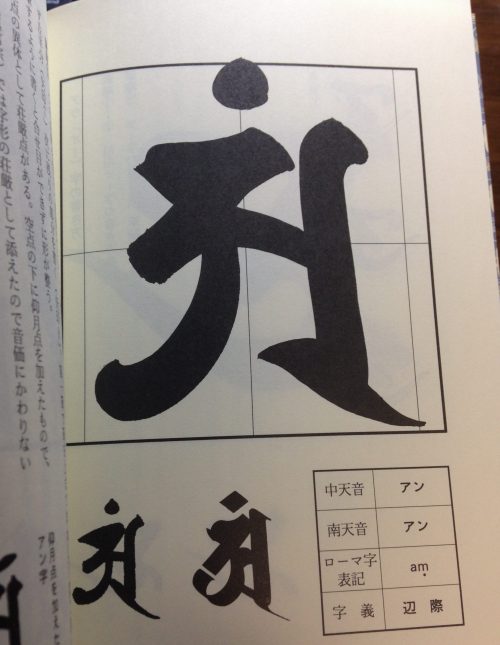

上の写真は、「快慶」展の図録の裏側ですが、「アン」のところは、梵字なんですね。この梵字を一字で「アン」と読みます。

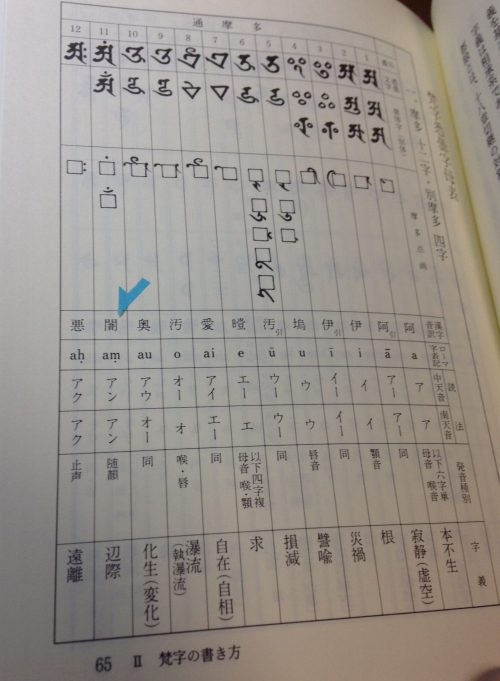

ちなみにこの梵字、どんな意味があるんだろ、と思いまして、『梵字必携』児玉義隆著(朱鷺書房)を開いてみますと…

おおおお、これですね!?

そして…

音訳は、音をうつしているはずですので、あえて「闇」という言葉の意味はスルーしますが、「辺際」を『仏教語大辞典』(小学館)で調べてみますと。「はて。きわ。時間・空間・程度など、これ以上ないという限界」という意味だ、とありました。

快慶のスタイルの阿弥陀仏を「安阿弥様(あんなみよう)」というように、漢字で書くときには「安」という字をあてるのを見てきました。なので、「アン」という梵字そのものの意味を見てみると、びっくりするくらい印象が違って驚いちゃいました。

重源さんが梵字の「アン」を冠した「アン阿弥陀仏」という号を快慶さんに与えたということ、それは快慶さんという人の人となりを示しているようにも思えますし、重源さんが快慶さんに期待した役割を意味してるんじゃないか、とそう思わずにはいられません。

(続く)