さて、そんなわけで、私は颯爽と地下鉄の乗り方をRに教えてもらい、ドキドキしながら地下鉄に乗りました。

この時のドキドキは、「あこがれのギメ美術館に行けるのドキドキ」3割、「地下鉄に一人で乗るのドキドキ」7割です。私は、一人旅をするくせに、かなりなビビりなのですよ…。心にウサギがいるのですよ…。

とはいえ、何にそんなドキドキするんだって感じで、乗り換えもあっさりすみ、あっさりギメ美術館そばの駅につきました。イエナ(léna)駅というところ。

ギメ美術館は、19世紀終わりごろ、リヨンの実業家、エミール・ギメによって創設されました。

ギメは、世界の宗教博物館を造りたかったらしいのですが、特に東洋学・アジアの宗教美術に関心が深く、熱心に収集したようですね。

このギメのコレクションを中心に、同じような志を持ったさまざまなコレクターによるもの、またフランスがアジアに派遣した発掘調査隊が収集したものなどがこちらに収蔵されていきます。

そして、その後、エジプト部門の遺品をルーブルに移管した代わりに、ルーブルの東洋部門のコレクションをギメ美術館にそっくり移管、ルーブルの東洋部門を担う形になったそうなんです。

なので、ギメ美術館は国立の美術館なのですね。

ルーブルにアジアの美術品がない理由もこれでお分かりになるかと思います。そうなんですよ、こっちにあるんですよ~!意外と知らない人も多いんじゃないかな^^;。

そんなわけで、こちらでは特にアジア各地の仏教美術を、網羅的に見ることができます。特にクメール美術に関しては、ひょっとしたらカンボジアよりいい状態のものを収蔵しているかもしれません。いやはや。

チケット売り場に行くと『セット券』が売ってます。本館と別館のセット券です。ちなみに、別館では特別展「OFUDA」を開催中でした。 『お札』ですよ~~! 日本でだってなかなかできない、この渋さ。 さすがギメ美術館。半端ないです。

ちなみにこの別館は『パンテオンブティック』というところで、日本美術の収蔵されているところ。この本館から歩いて5分くらい。同じ通りにあるとのこと。では、本館の常設展を見たら、別館で『お札』展も見ることにしましょう!

さてさて。

ここの凄まじさは、ルーブルを想像していただければ、ほぼ間違いないです。あそこのエジプト美術を見るだけで、いったい何時間かかるというのでしょう。そうです、そのコンパクトバージョンだと思ってください。

インド、中国、クメール、東南アジア、日本、朝鮮半島…みたいな感じで別れていますが、そのどれもがすごいので、大変です。しかも本当にクオリティが高いので、ふお~っと叫びながら見続ける感じです。これもルーブルと同じです。魂の体力根こそぎ持ってかれるような、あれです。

まずはインドコーナーから。

インドの宗教美術、やばい。素晴らしいクオリティ!!!

あんまり感動していたからか、この時撮った写真のほとんどがピンがあってなくてブレブレです。すみません。でも多分動揺してたんだと思います。シバ神は、インドの3最高神のひとりで、仏教では大自在天として登場します。

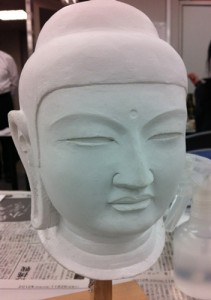

そして中国も。

わああああ、まじですごいんですけどお!!!!

千手千眼観音菩薩立像!

興奮して、写真も撮りまくりましたよ。

素晴らしいお像です。ひょっとしたらこれだけ状態のいい中国の仏像は、本国にもほとんどないかもしれません。かの国は王朝が変わるとその前の文物を焼いてしまう文化があったりして、意外と古いものが残っていないのです。

こちらのお像は、唐の時代が終わって直後。五代十国時代のものだそうですが、どこの国のだか分りません。日本だと、平安中期くらいですね。

ふお~。やばいです。まだ入り口から50メートルくらいしか進めていません。日本部門までまだまだ先は長いのです。

(続く)