「葡萄薬師」で有名な名刹・大善寺からスタート!

中村彰彦先生の連載を担当させていただくようになって、こうなったらどうあっても一度現地を訪れないと始まらない、…と思うようになり、先週末その願いをかなえることができました。

山梨を旅すると決めたとき、まず頭に浮かんだのが、「大善寺」さんでした。

というのも、以前私が編集させていただいた本『感じる・調べる・もっと近づく 仏像の本』(西山厚監修:仏像ガール著)の薬師如来をご紹介するページで、大善寺さんの有名なお像のお写真を貸していただいたんですね。その時に「かわいらしい薬師三尊さんだなあ」と感動した、という記憶があったからなのでした。

また、中村先生の「疾風に折れぬ花あり」にも「大善寺」は登場します(2014年3月号)。

織田軍に追い立てられた武田勝頼が、愚かにも重臣小山田信茂の勧めを受け、本拠地の新府城を捨てて、信茂の本拠地・都留郡(つるごおり)を目指して脱出したのですが、その途上でこの大善寺に一泊しているのです。

この大善寺は、創建は9世紀ごろと伝わりますが、鎌倉時代のころから武田家と縁の深いお寺です。もともと、郡内(ぐんない)と呼ばれた都留郡と、国中(くになか)と呼ばれた甲州盆地とを結ぶ道の要衝にあり、軍事的にも重要な場所でした。

なので、武田信玄の叔父・信友はこの大善寺の境内を削って館を構えたようですし、信玄自身も、台風で被害を受けた大善寺の修繕を外護し、寺領も安堵しました。

また、大善寺には「理慶尼(りけいに)」という尼さんがいました。この人は信友の孫で、信玄からみると、従弟の娘にあたる人です。一説には勝頼の乳母も務めていたことがあったそうで、勝頼が逃げてきたときに、本堂にかくまった、という伝承があります。この人が書いた『理慶尼記』は別名「武田滅亡記」と呼ばれるもので、東寺の様子を知らせてくれる貴重な資料として、大善寺に今も所蔵されています。

仏像だけじゃなく、建物もすごい!

…ということで、武田家ともとてもご縁の深いお寺さんですから、歴史好きの皆さんにもたまらないと思いますが、仏像好きにもたまらないお寺さんです。

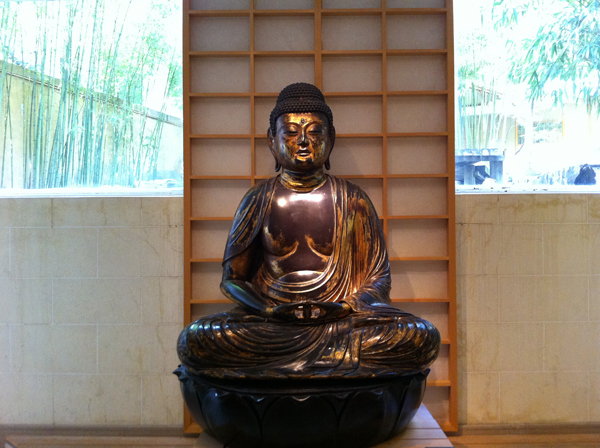

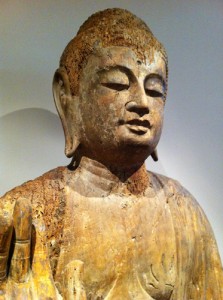

こちらでは何と言っても有名なのは、ご本尊の薬師三尊像。ほぼ創設当時のお像で、平安時代初期までさかのぼる名像(国指定重要文化財)です。

また、このお像のとてもユニークな点は、お薬師さんが葡萄の房を持っているということ。だから「葡萄薬師」と呼ばれるんですね。葡萄栽培とワイン醸造で高名な、勝沼町にある名刹にふさわしいお姿ですね!

どっしりとした山門をくぐり階段を上ると、本堂(薬師堂)が見えてきます。この本堂は鎌倉時代の建築で国宝。のびやかで気品あふれる佇まいが素晴らしい!!

どっしりとした山門をくぐり階段を上ると、本堂(薬師堂)が見えてきます。この本堂は鎌倉時代の建築で国宝。のびやかで気品あふれる佇まいが素晴らしい!!

お寺のかたから後でうかがったところによりますと、東日本大震災でも被害がなく、また今年の大雪の際にも、こちらの本堂だけはびくともしなかったそうです。鎌倉時代の宮大工さんの腕って、本当にすごいですよね。

悲報!!葡萄薬師さんがいつの間にか「秘仏」になってた!!

さて、早速本堂に入りますと…

あれ?

嫌な予感…

なんか、本堂の中のお厨子に写真が貼られちゃってるけど!??

「ああ、すみませんねえ、数年前から5年に一度ご開帳させていただくように変更したんですよ。以前は毎日拝観していただけたんですけどね」

……呆然とする私に、衝撃の一言!

「昨年ご開帳したので、次回は30年になります。お客さん若いからまだまだ大丈夫。また来てくださいよ」

の~~~!!!

思わず白目むいたかもしれません。

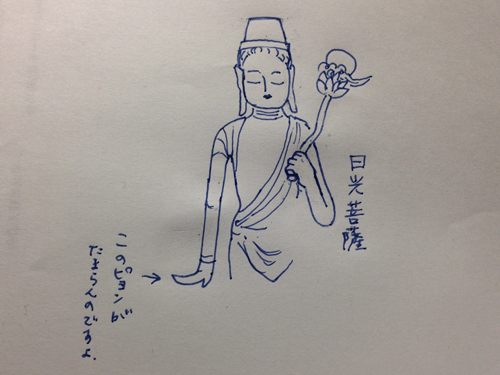

同行の友人Kは、「い、いく??大丈夫?」と心配してくれましたが、お厨子の外にある12神将と鎌倉時代の日光・月光菩薩さんは拝観できるので、どうにか持ちこたえました。

ああああ、でも観たかったなあ。

こちらの三尊像は、本当にかわゆらしくてねえ。

ご本尊のお薬師さんが優しいお顔で、手に葡萄の房を乗せてるさまもかわゆらしいですが、特に、両脇時の手のかたちが可愛いのです。ピングーの手みたいな、というかなんというか。先がピョンと反っているんです。ううむ、ちょっと下手な絵で描いてみますと…

普通は手のひらを前側にひらいているかたち(印相)や、もう一方の手で持っている蓮華の茎の下部分を持っていたり、そんなのが多いかなと思うんですけど、ここまで反り返ってるのは見たことないですね。「おしゃまさん」みたいなポーズに見えます。お顔も少女のようにかわいいので、見ていると思わずにっこりしてしまうようなお像です。

…ってここまで語ってますけど、結局本物観られてないですけどね。写真で見てここまで語ってますけどね(涙)。

(続く)