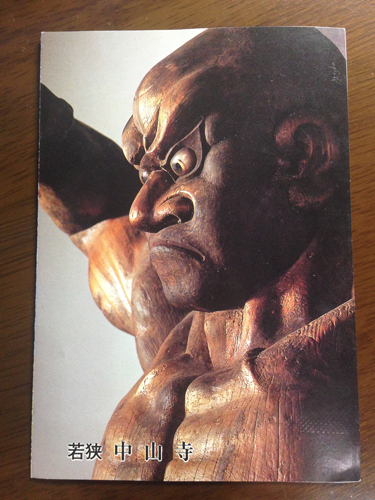

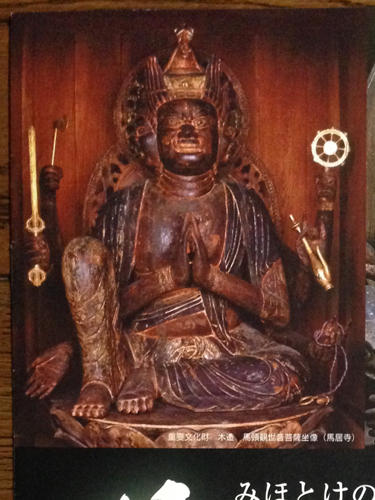

秘仏・馬頭観音菩薩坐像!!

さて、今回の旅の、最大の目的である中山寺のご本尊を拝観しましょう!

実際に拝観したのは11月ですからもう三ヶ月くらいたちますが、あの感動は今見たかのようによみがえってきます。

中山寺の山門で、えらいこと感動したわたしでしたが、またこちらの本堂を前にして思わず震えました。

かっこいいです!!!!

1343年に建立されたという本堂は、重要文化財に指定されています。この穏やかながらもすっと伸びた屋根の反りの美しいこと。

そして由緒正しいお寺にふさわしい、正面一基の金燈籠。灯籠自体は新しいものですが、このスタイルを選ばれているところが、さすがという感じです。

この中に、あの白洲正子さんも絶賛した馬頭観音さんが居られるとは。なんと相応しいんでしょうか。

文化財に指定されますと鉄筋コンクリートで耐震構造のある建物で保管しなければならなくなったりします。どうしても、法律上しょうがないことなのですが、やはり本来祀られている場所に、そのままある、というのすがたに出会いますと、本当に嬉しくなってしまいますね。

観る者の意識を解き放ってくれるような!?

そしていよいよ、ご対面です。

山門の仁王さんでまずはひと感動、さらに本堂でも感動を重ねて、そこからの馬頭観音さんですよ。期待は否が応にも高まります。

年を経て美しい茶色になった階段を踏みしめ、ほの暗い本堂の中へと入ります。

そして、いつになくいそいそしずしずと、お厨子の中にあるご本尊で秘仏の馬頭観音坐像を拝観しますと…

……

………うっ。

美しい!!

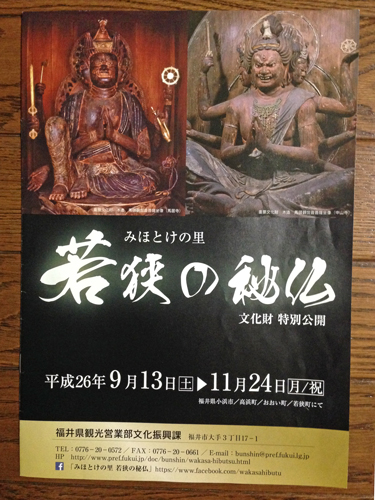

ご参考までにパンフレットに掲載されてました写真をご紹介させていただきますが、正直言って、この10倍美しいです。

不思議なことなのですが、まさにこのお姿なんですけど、ナマで拝見するとなんか違うんです。気配っていうか。なんと言えばいいのか…。

例えば、腕や手の柔らかく優しい線、写真でもお分かりになるかと思いますが、実際にはその優しさが限りない感じなのです。限りないというか、はてしない、といった表現のほうが合うかもしれません。

また、お顔は憤怒相をとられてますが、男性的に見えて男性的でない。かといって女性でもない。いや、でも女性のもつ美しさ、強さ、そういったものも感じさせてくれるのですよ。それが同時に男性的な力強さをも帯びている、といった感じ。

ううむううむ。

何でしょう、この美しさは!

ちょっともう、どうにも説明できませんよ!

それでも、あえて言うならば……。

圧倒的に美しく、まさに人界を超えた世界を現しておられるので、果てしないイメージの広がりや可能性を、観る者に与えてくれるお像、といったかんじ。

今回私は、このお像に拝観して、すごく「認められてる」ような気持ちがしました。

「よくきたな。そうそう、それでいいよ」

そんなかんじです。肯定されるようなあたたかい感じをいただきました。

でも、また違う精神状態の時には、まったく違う印象を感じるかもしれないと思います。実際、一緒に観た方たちにも、コワイと思った方もおられたようですし、まさに千差万別です。

人によってその姿を変える、まさに「観音」さんそのものではないですか!

無碍自在(むげじざい)、この言葉は禅の世界で妨げるものなく自由である境地のことを言うそうですが、そんなふうに、その美しい変幻自在なお姿でもって導いてくださるような、ものすごいお像だと思います。

こちらのお像は秘仏ですから、生きている間に再び拝観できることはないかもしれません。次は17年後……。

…あれ。50ン歳か。いけるかも??!

また、来たいな。その時にはどう思うんでしょう。自分がどう思うのかすごく気になりますね。

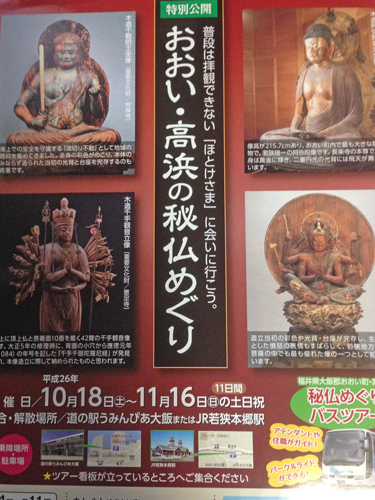

念願の秘仏ツアー、大満喫!

さて、こうして、無事長年の願いであった、中山寺と馬居寺の秘仏・馬頭観音さんにお参りすることができました。

中山寺さんでは、美味しい和菓子とお抹茶の接待もしていただき(ツアーの中の一環です)、とても心地よい時間を過ごすことができました。

あいにくの雨でしたが、とても晴れやかな気持ちになる、いい一日でした。

やっぱり、本物を見るのが一番楽しい!

そしてそのために、はるばる来るのが、またたまらなく楽しいんですよね。たいへんですけど!

(むとう、了)