6世紀にはじまる仏教交流史

第一回の講座の講師は、岡本一平先生です。仏教学の研究者であり、今回の展覧会開催の立役者でらっしゃるとのこと。初めて講義を拝聴しましたが、サービス精神たっぷりな語り口で、とても分かりやすい!

「日本の仏教学は、多宗派だったりするために、研究しにくい面があり(仏教徒でない研究者は特に)、歴史学者がけん引してきたという側面がある。そのために世界の仏教学からすると…」

こんなお話も、もっとくだけた感じで、はっきりきっぱりお話ししてくださったりして、なるほどなるほど、といった感じ。とにかく歯に衣着せぬお話はとても面白かったです。

さて、ご存じのように、韓(朝鮮)半島と、日本の繋がりと関わりは、とても深いものです。仏教という側面で見れば、6世紀半ばごろ、百済から公伝したとされています。

当時の東アジアは、動乱の時代と言っていいでしょう。韓(朝鮮)半島は三国時代です。北部には、高句麗。東部には新羅、西部には百済が林立していました。

中国は、「唐」。そして、我が日本は、時代で言えば飛鳥時代。聖徳太子のお祖父さん・欽明天皇(前後数代)の頃の話になります。

そんな中、当時の最先端文化である「仏教」は、外交儀礼のための教養としても必要だったでしょうし、実際的な話として、戦争が続く情勢下、救いを求める人々がたくさんいたのではないかと思います。

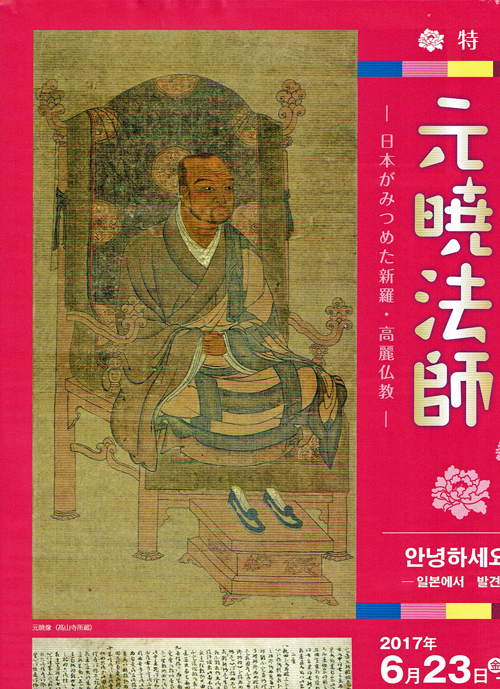

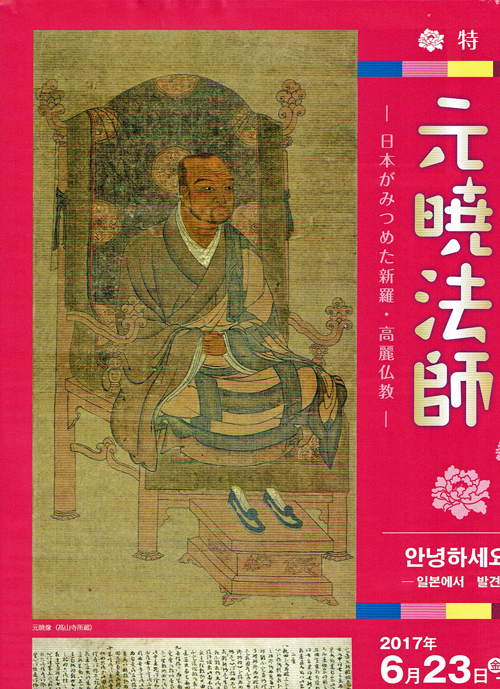

新羅が生んだ大思想家・元暁(がんぎょう)、その思想「和諍(わじょう)」

そんな時代、当時の新羅で誕生したのが、元暁(617-686)という人です。私は不勉強で存じ上げませんでしたが、韓国では、日本人にとっての聖徳太子のような存在で、彼が具体的にどういう人だったかよくわからないけれども、偉い人だ、ということはみなさんがご存じなんだそうです。

(チラシから抜粋。この髭顔のワイルドなお方が元暁さん)

岡田先生のお話を聞いてますと、元暁さんという人は、仏僧という枠をも大きく超えていってしまうような、とても大きな人だったということがよくわかります。

「元暁の思想は『和諍(わじょう)』にあると言われる」んだそうですが、この『和諍』という思想が、その突端だけ伺っただけでも、とても深くて面白い!

「彼の学問方法を表わす代表的キーワードが『和諍(争いや異なった考えを調和させる方法)』である。和諍に似ている概念に『会通(えづう)』もあり、『会釈』もある。しかし少し分けて考える必要がある。会通あるいは会釈というものは矛盾とも見える異なる意見を統一的に解釈することを意味する。それにたいして和諍は、会通や会釈に至るまでの論法まで含む総称である。具体的に言えば、和諍は部分肯定・部分否定、完全否定・完全肯定といった形式を通して異なる意見を評価し、それらの意見を会通(会釈)するのである。」(図録p20より引用)

元暁さんが、どうしてそういう方法を考案するに至ったかと言うと、ブッダが亡くなって以降論争が絶えないことを解決させたかったのかもしれません。元暁さんは、「鏡がすべての形状を受け入れることと同じように、すべてが融通する」ことを、彼の全著作によって試みた、というのです。

悟りとは、自分の内に在る「一心」に立ち返ること

そしてその「和諍」の基底にあるものとして「一心」の思想というのがある、と。

岡田先生のレジュメに、

「元暁は、『万境(すべての外界)』を幻と捉え、自分の内に在る『一心』に立ち返ることを『悟り』と考えていた。この『一心』は分割することができない存在である。」

とあります。

例えば元暁さんの著作『両巻無量寿経宗要』に、「穢土と浄土とは、本来「一心」〔の現れ〕である。輪廻と涅槃も最終的には二つではない」とあるんだそうですが、これを岡田先生が訳すと…

「穢土と浄土は本来『一心の現れ』にすぎず、その『一心』を知らないから、二つと考えてしまう」と。

おおお!

何だか、この考え方、今の時代でもとても理解しやすいような気がしませんか??

例えば、「あることを改善する」ことについて話し合っていたとします。

AさんはとBさんは全く逆の意見で対立しています。

しかし、どんなに考え方や方法論が真逆で、喧嘩になろうとも、「あることを改善したい」という大元のこころ(これを一心と考えてもいいのかなと)に変わりはありません。

元暁さんが試みたというその方法論、ぜひ知りたい!

今の時代にこそ、それはまさに必要な智慧なんじゃないでしょうか。

違う考えだろうと、違う宗教だろうと、「鏡がすべての形状を受け入れることと同じように、すべてが融通する」ことができたら……!

いや、ほんと、すごい魅力的な思想です。元暁さん、すごい!

****

岡田先生が、講座の中で何度も言っておられたのは、東アジアの文化交流の厚さ・そして大切さでした。この、元暁さんの研究も、金沢文庫に大切に保管されていた著作物類がなければ、なしえなかったとのことなのです。

元暁さんはたくさん本を書いた人なのですが、本国では王朝交代などの政変や戦乱でその多くが失われてしまった。元暁さんが大変に偉いお坊さまだったこと、そのすごい思想を書いた本があったことは歴史として伝わっていても、その本自体が無くなってしまうと、より深い研究や継承はむずかしい。

しかし、日本に伝わった偉大な元暁さんの著作物は、大切に伝承されたのです。

今回の特別展の韓国側の責任者・東国大学の金鐘旭さんが、図録の冒頭で次のような言葉を記しておられます。少し長めにですが、引用させていただきます。

「(前略)元暁以外にも新羅・高麗の僧侶の多くの著述が中国と日本に伝来しますが、残念ながら現在韓国に残っている文献は非常に少ないです。伝承の過程のいずれかの時点で、失われてしまいました。幸いなことに現在知られている新羅仏教文献の約90%が日本に残っています。日本が私たちの著述を伝承してくれなかったならば、私たちは新羅仏教思想を執筆することすらできなかったでしょう。また今回のような素晴らしい特別展も開催されなかったでしょう。相手の優れたものを受け入れる思いやりがなかったらあえて筆写までしなかがら伝承し続けたことはなかったと思います。その点から私は新羅・高麗の偉大なる先人に変わり、我々の文献をよく保存して下さった日本のすべての仏教者に深く感謝申し上げます。」

隣国というのは、利害関係も生じやすく、なかなかスムーズにはいかないというのは世界中どこでもいえることです。

しかし、そうした面以上に、お互い共有している良い面もたくさんある。そして思いやりを持ち、尊敬を持ちあうこともできるのです。

元暁さんの思想は、今こそ必要とされる、大きな思想だと感じました。

そしてその思想研究を、日韓で手を携えて続けておられるという事実が、また何とも喜ばしい。元暁さんという大いなる源から、善なる芽が時を越えて伸び続けているような気がします。

(むとう)