突然ですが、台湾に行ってきました!

なんと、我ながら意外なことに初めての台湾!

楽しかったです~~。(余韻)

台湾についてのレポートは、いろんな方向から書いてみたいと思いますが、忘れぬうちに、まずは「故宮博物院」から。

一度は見てみたい、というか見ないといけない故宮博物院。清朝皇室のコレクションの大切なところを、中華民国が持ってきてしまって作った博物館ですから、伝世品のこれはというものは、北京よりもこちらにあるんではないか、という、それはそれでかなり複雑な背景がある場所なわけですが…。

(あいにくの雨でしたが、それはそれで雰囲気ステキでした。)

その複雑さについては、ちょっと今は置いておきまして、忘れないうちにいくつか「おおおお!?」と思ったものについてレポートしておきたいと思います。

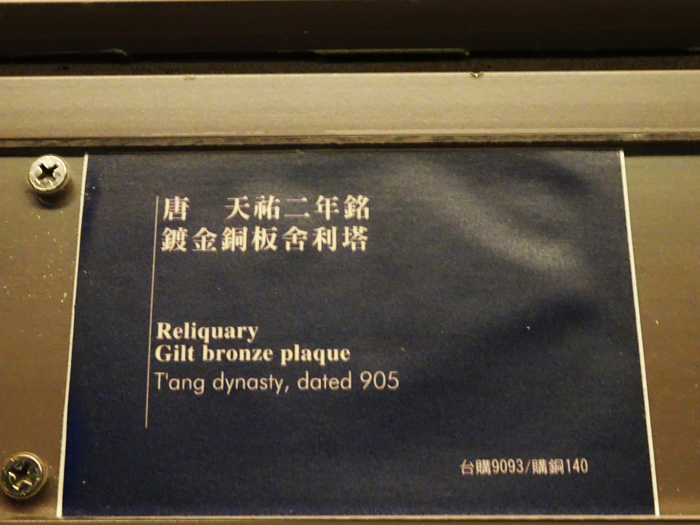

前置きはともかく、まずはこちらをご覧ください。

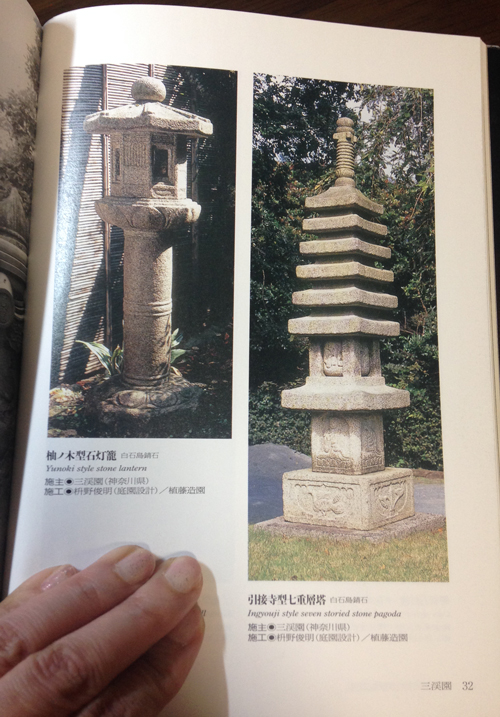

誰がどう見ても有名な「銭弘俶塔(せんこうしゅくとう)」ですね。中国では「金塗塔」「銅阿育王塔」とも呼ばれます。

「銭弘俶塔」というのは、紀元前3世紀ごろ、インドのアショーカ(阿育)王が、八万四千もの塔を造塔したという故事にならって、呉越国王・銭弘俶が、八万四千の塔を作らせたと伝わるもの。銅製、銀製、鉄製のものがあります。日本にも伝来していて、完品としては奈良博さん所蔵の「銭弘俶八万四千塔」があり、ほかに永青文庫所蔵のものも有名ですね。

銭弘俶は熱心な仏教徒で、「散逸してしまった経典を譲ってほしい」なんてお願いを、日本や高麗に使者を出しているほど。また、記録によれば、造塔した塔のうち500を日本に送ったとも言います。

そんなわけで、この形の塔は、一つの塔のスタイル(様式・デザイン)として、とても有名なんです。

……ところがですよ。

んんん??

天佑二年(905)年とありますよ??! あれれ??

ちなみに唐が滅んだのは、その二年後の907年で、呉越国が成立したのは、その後のことです。銭弘俶はその呉越国の五代目(929年生まれ、在位948―978)ですから、905年では影も形もありません。

すると、銭弘俶が作ったとされるこの塔のデザインは、唐末にはすでに存在していた、ということになります。

え~~!?

細かいことは省きますが、デザインとしてはほぼ同じです。あえて言うなら、基壇の下の部分に反花(かえりばな)がないことくらいでしょうか。

すると、インドの阿育王の造塔した塔と、銭弘俶の塔との中間に位置する「阿育王塔」と言えるのかもしれません。しかし、阿育王が作った塔は、どうも石柱っぽいので、こういうかたちではなかったのではないかと思いますけども……。

単に勉強不足で知らなかっただけかもしれませんが、日本で銭弘俶塔について語られている資料では、銭弘俶以前にも同じような塔があった、ということは書いてありません。もっと詳しい資料があったら、どなたか教えてください!

いやあ、ほんと。びっくりしました。

しかし、この塔があるのは、一番最初にみた部屋です。

この塔一つに、これだけかぶりついてしまっている私。明らかにペース配分がおかしいことは、お分かりいただけると思います。

そんなわけで、しばらくは気になった名品の数々を、こつこつとご紹介していくこととにしようと思います。

(つづく)