記念すべき第10回目

またまたちょっと久しぶりになってしまいましたイシブカツ。前回の「東京真ん中編」から、ふと気が付いたら二か月以上経過。油断なりませんねえ。

そんなこんなで、今回はなんと記念すべき10回目だったりするのです。イシブカツ、感動の10回目は、やはり「熊谷」ですよ!!

実は、石部が愛してやまない「板碑」の最古は熊谷市にあるんです。そして第一回イシブカツも熊谷巡礼から始めたのでした。まさに「聖地」と言って過言でない場所!!

しかし、熊谷といえば数年前日本最高気温をたたき出し、「あついぞ!熊谷」キャンペーンで有名です。何もこの暑いさなかに行かなくてもいいような…

「いや、だからこそ行く。暑い熊谷をあえて味わいたい!」

熊谷のやばい暑さを知ってひよる私に、石田石造(女)センパイがこぶしを振り上げる如く言い放ちました。そこまで言われちゃあ私もこぶしを振り上げざるを得ません。熱中症にならないように、せめてかき氷「雪くま」を食べるぞ!といつも以上にリキをいれてリサーチを開始。そして今回は、熊谷の北部と深谷エリアの石ものを見て廻ろう、と予定を立てました。

深谷エリアの石ものもアツイ!

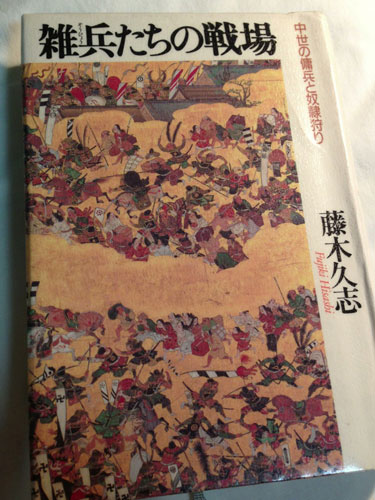

熊谷は、平家物語でも有名な「熊谷次郎直実」の出身地ですし、有力鎌倉武士の地だというのはよくわかっていました。なので、鎌倉時代の立派な板碑がたくさんあるのはよくわかっていたんですけど、そのお隣の深谷市は盲点でした。石部の根本教典(?)である川勝先生の『日本石造美術事典』に掲載されていなかったことも大きな理由です。

調べてみますと、確かに板碑はあまりないですが、立派な五輪塔が数基あります。私たちはまず、その五輪塔を見て廻ることにしました。

まず訪れたのは、「平忠度(たいらのただのり)の墓」。深谷駅から車で5分ほど。歩いても15分くらいの清心寺境内にあります。

立派なお寺ですよね!……いや、実は私たち、深谷駅周辺に来てちょっと驚きました。ほんとなめててごめんなさい、というかんじなんですけど、神社やお寺が多く、しかもとても立派なんです。

立派なお寺ですよね!……いや、実は私たち、深谷駅周辺に来てちょっと驚きました。ほんとなめててごめんなさい、というかんじなんですけど、神社やお寺が多く、しかもとても立派なんです。

さらに少し車を走らせていると、美しい小川がそこかしこを流れていて、水が豊かなことがわかります。こういう環境は、間違いなく「豊かな土地」ってやつです。熊谷もそうですけど、こういう土地に鎌倉時代有力ご家人がいたというのはとてもわかりやすい。納得の地勢です。

そしてきよぎよしく立派な本堂。ドドーンとしていて「武士!」ってかんじ。かっこいいですね。こちらのお寺は、室町時代、深谷を領していた深谷上杉氏の有力家臣だった岡谷氏創建だそうです。

そしてきよぎよしく立派な本堂。ドドーンとしていて「武士!」ってかんじ。かっこいいですね。こちらのお寺は、室町時代、深谷を領していた深谷上杉氏の有力家臣だった岡谷氏創建だそうです。

平忠度さんと岡部六弥太さんの因縁

お寺の門をくぐってすぐ左にお目当ての五輪塔はありました。でも、本堂でまずはご挨拶…というわけで、お参りを済ませてから改めて入り口付近に戻ります。

はいこちら!

はいこちら!

立派な看板もあります。「平忠度公墓」。

さて、この「平忠度」さんですが、どんな人と申しますと、平清盛の異母弟です。弟と言っても26歳も年下。紀伊半島の熊野で生まれ育った人らしい。

武人としても見事な人だったらしいですが、歌人としても有名だったそうで、一ノ谷の戦いで、源氏方のご家人、岡部六弥太忠澄(おかべろくやたただすみ)に討ち取られた時も、敵味方なくとても惜しまれたんですって。

実は、この五輪塔も「墓」となってますけど、実際には骨が入ってるわけではなく「供養塔」なのです。平忠度を打ち取った張本人である岡部六弥太が、その死を悼み、供養のために自分の領地の一番景色のよい場所に、この五輪塔を建てたんだそうですよ。いやあ、なんかいい話ですよね。

こちらがその五輪塔です。火輪(笠)や水輪(丸い真ん中の部分)の様子を見るとそれほど古くなさそうに見えます。古くても鎌倉後期くらいじゃないかな…。市の文化財資料をみますと「鎌倉~室町」とあります。定かでないんですね。

こちらがその五輪塔です。火輪(笠)や水輪(丸い真ん中の部分)の様子を見るとそれほど古くなさそうに見えます。古くても鎌倉後期くらいじゃないかな…。市の文化財資料をみますと「鎌倉~室町」とあります。定かでないんですね。

この塔を建てたという岡部六弥太は、1197年(鎌倉初期)に亡くなってますので、時代が合わなくなっちゃいますね。ううむ。しかし、この塔は鎌倉初期まではいかないですよねえ。ううむ。

とはいえ、この塔のすっきりとさわやかな印象はいいかんじです。伝承にある「平忠度」の文武両道な人物像と、それを悼む武人・岡部六弥太の印象ととてもよく合ってます。

さて、そしてその横には、板碑もありましたよ。

こちらは、深谷市指定文化財になっていますが、詳細不明。資料によると「鎌倉」とだけありますね。上部分が欠けてしまってますが、残っている蓮台の様子なんかを見ますと、キリッ&スパっなかっこいいかんじ。鎌倉中後期、かな~。ううう、わからない。

こちらは、深谷市指定文化財になっていますが、詳細不明。資料によると「鎌倉」とだけありますね。上部分が欠けてしまってますが、残っている蓮台の様子なんかを見ますと、キリッ&スパっなかっこいいかんじ。鎌倉中後期、かな~。ううう、わからない。

#どなたか、ご存知の方、ぜひ教えてください!!

(続く)