東洋美術史の巨人・會津八一博士の直系

学問の世界は、領域意識が皆さん強いので(それだけ譲れない信念を持っている、とも言えます)、なかなか横に広がって検証する、みたいな動きは難しいようです。…そうしますと、ある領域では、当たり前のことでも、すぐ隣の領域では誰も知らない、みたいなことが起こってしまう、と…。

歴史学の研究者と、考古学の研究者、一般人から見て「え?何が違うの?昔のこと研究してるんだから同じじゃないの?」なんて思うかもしれませんが、当事者からすると、それはあまりにも乱暴なお話なわけで。例えば同じ時代の研究をしていても、まったく研究する方向性・方法論がちがうので、それによって導き出される結論もかなり違ってくるわけです。

以前、尊敬する歴史学者の先生がご著書で、「日本の歴史を、日本だけで語ろうとしてはいけない。もっと大きな視座を持たねばならぬ」という意味合いのことをおっしゃられていたのですが、いや、ほんとその通り!と膝を打ったのですけど、この本を読むと、本当に改めてそのことを改めて思い知らされました。

なんかもう読んでてワクワクしちゃってね、読み終わってから踊りだしたくなるような気持ちにさせられちゃいましたよ!

小杉先生は、偉大なる東洋美術史家で歌人の會津八一博士のお弟子だった方です。本書をものされた時(1993年)、すでにに85歳。

「師匠は私に奈良の美術の本当の姿を知るためにはうちがわからばかり眺めずに、美術の故郷である中国古代に身を置いて、中国がわから眺めなければならないということを教えてくださいました。それ以来六十有余年、私は中国の岸辺に立って、小手をかざして奈良の美術の本質を眺め暮らしてきたのです。」(「はじめに」より引用)

師匠への溢れるばかりの敬愛は、本書のなかでも随所に感じられるのがまた素敵なのですが、その視野の広さ、柔らかさは、私のような一般読者にとっては目からうろこの嵐です。何よりその人柄がにじんでいる文章がいいんですよね。たまにキカンキの強い少年のような表現があるんですけど、それすら微笑ましい。

藤の木古墳の年代比定についても一言在り

すべての章が面白かったんですが、特に抜いてご紹介するとすれば、本書には日本の古代美術から頻繁に登場するモチーフである「鬼神」「天女」「仙人」について、目からうろこのお話があります。

例えば、「鬼神」について。

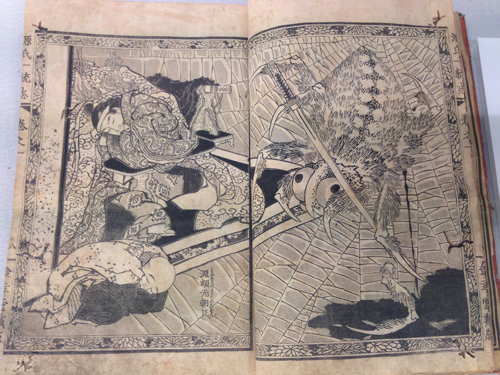

藤ノ木古墳から出土した鞍金具には、二つの武器を持った鬼神が浮き彫りされていました。この鬼神を見て、小杉先生は一瞬で「これは『蚩尤(しゆう)』だ」と思ったというのです。

『蚩尤』というのは、古代中国の美術を見てますと、めちゃくちゃよく出てくるモチーフです。古代中国の神話の中で、大人気の神さまで、5つの武器を発明したことから最強の戦神として崇敬されました。

ちなみに、この蚩尤さんはとても長い間中国の人々が信仰し、表現していたので、時代によって徐々にその形状が変わっていきました。

例えば、指の数。当初は三本指が多かったのですが、6世紀末から7世紀末徐々に5本指になったと小杉先生は言われます。また、武器も、最初は5種類持っていたのが簡略されて二種類になっていくのですが、それもわせて考えますと。

この藤の木古墳の鞍金具に彫られている鬼神(蚩尤)の指は、五本指でかつ二つの武器を持っているので、そのモチーフが変化していく過程を考えたときに、7世紀後半が妥当だと思う、と言われるのです。

おおおお!?ほんとに??

ちなみに、その指摘は藤の木古墳が発掘された当初から、小杉先生は指摘されておられたとのことですが、当時は6世紀前半、現在では6世紀後半と比定されてるようです。そうしますと100年余りの差がありますね。

「私はあえてこのことで藤の木古墳そのものの年代をうんぬんしようとは思わない。古墳ができてから後に馬具だけが何かの理由で入れられることも十分にありうることではある。

(中略)6世紀前半か中ごろとされる藤の木古墳から、7世紀中期以後の5本指の蚩尤が出土したというのは、江戸時代の墓とばかり思っていたのが、中からコカ・コーラの瓶が出てきたというわけなのである。」(P160より引用)

アハハ、すごい言い方ですね^^;。

だけど、それくらい、モチーフからみたらおかしな話なわけですよね。

「これは蚩尤と言ってもいい、しかし5本指だからといってそれを気にしすぎる必要ないんじゃない?たまたまこれが5本指に描かれただけかもしれないじゃないの?だから、6世紀のお墓である、という説をまげるつもりはありません~」(むとう解釈で要約)

当事者から、そんな風に言われちゃった小杉先生の精一杯な皮肉です。

でもね、やっぱり変な話ですよ。モチーフ、っていうかデザインってその時代を反映しているし、特にこんな大事なところに、王族のお墓に入れるようなものなんですから、かなりしっかりと選びますでしょう。その人物が愛用していたもの、またはその時代ならではで高品質なもの、宗教的思想的に意味のあるものを副葬品にするはずですよね。

なかなかいいたとえが浮かびませんけど…

例えば、火の鳥というモチーフはものすごく昔からあるモチーフですけど、手塚治虫さんが書いた「火の鳥」ってありますね。それまでの火の鳥とは違いますよ。よりデフォルメされ擬人化した表情の火の鳥です。

この「手塚さん型火の鳥」が、とあるお墓から発見されたとしますよ?そうしましたら、少なくとも手塚さんが火の鳥が描かれたのは1954年からなので、このお墓は1954年以降のものだろう、とそう推理するでしょう。

「あとから入れたんじゃない?」ということはできますけど、100年ほど前の人のお墓に、あえていれますかね??なんかおかしくないですか???

…小杉先生はそんなことをおっしゃりたいのかな、と思いました。私も同感です。

日本美術、仏像、古代史に興味のある方には、特にお勧め!

少々長くなってしまいましたが、ほかにも目からうろこなお話が、とても分かりやすくかかれています。

ぜひ、そのあたりにご興味のある方で未読の方は是非読んでみてください!すごいおもしろいですよ!

それまでなんだこれ?と思っていたものが、そういう意味だったのか!となります。すごい楽しいです。

少々余談ですが、実は小杉先生は、画家として高名な小杉放菴の息子さんなので、絵もデザインも上手。このカバーデザインの原案もご自分でされてるそうです。説明する為のイラストも先生の自筆です。

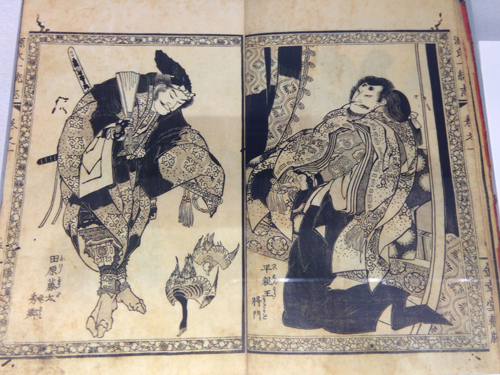

さて、私が見てきたのはこの「妖怪退治伝」です。

さて、私が見てきたのはこの「妖怪退治伝」です。