一昨日の晩は20代の頃よく遊んでいた友人Mちゃんと12年ぶりの再会を果たし、お土産に食パンをいただきました。食に関するライティングも多くものしているMちゃんだけあって、この食パンが美味しいのなんのって!!

Centre the Bakeryという、銀座にある食パン専門店の食パン。調べてみるとなんとあのVironの姉妹店みたいなお店です。ううむ、さすがMちゃんだなあ。

美味しい食パンって、本当に幸せな気持ちにしてくれますね。たとえるなら、「自分が猫になって、なでるのが上手な人に背中を撫でてもらってご機嫌になってる」みたいなかんじですよ。

トーストにしても素晴らしいし、そのまま食べても素晴らしい。こんなに美味しい食パン、なかなか出会えないですよお。

そんな食パンを幸せだわあ、と思いつつ目をつぶっていただいてると、今度は宅急便が。友人Tさんからの宅急便。

メールで、「借りてた本を発見したから送るね。あと武藤さんが好きそうな本も一緒に入れといた」と連絡をもらっていたので、あ、あれかなといそいそ受け取ってあけてみると…

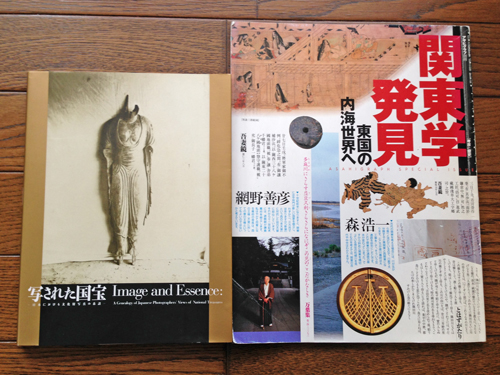

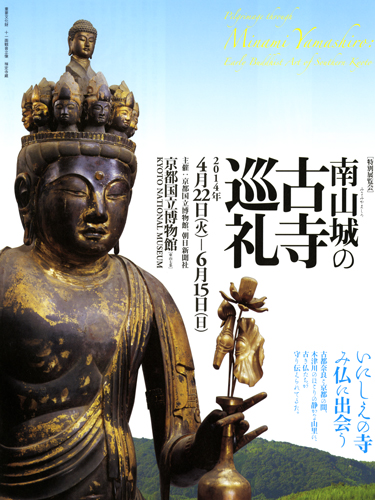

まずこの二冊は、私が貸してたもの。あ、Tさんが持ってたのか!!ないなあ、と思ってたんですよね。

実はこの二冊は私にとってとても大事な本(図録、雑誌)なんですよ。私の趣向のすべてがこの二冊で説明できるかもしれないってくらい。

Tさん、私の大好物分かりすぎ~!!

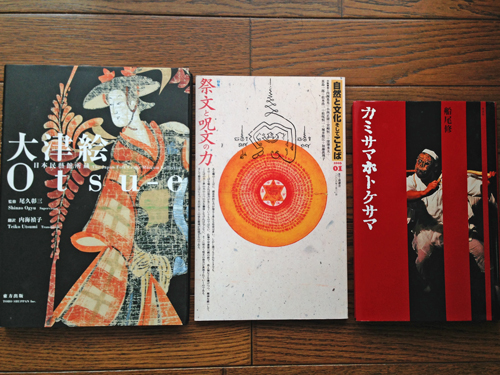

まず、一番右の船尾修さん著『カミサマホトケサマ』は一見わかりにくいかもしれませんが写真集。かつてこの中で見た光景を生で見たくて、大分まで足を運んだことがあります。懐かしいなあ。

大分県の国東半島は、非常に濃ゆい宗教的土壌があり、仏教的であり、土俗的なさまざまな事象が今も伝えられていて、本当に素晴らしい場所です。この『カミサマホトケサマ』はその風土をこれ以上なく正しく捉えていて、素晴らしい一冊だと思います。

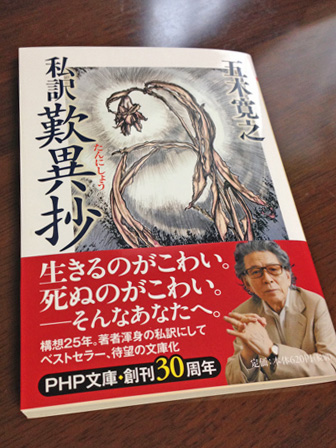

そして、中央の『自然と文化そしてことば』は、初見。なんと特集が「祭文と呪文の力」ときたもんだ!不勉強でまったく存じ上げませんでしたが、アジア・アフリカ言語文化研究所の研究活動を発表する場として発刊されていたものだそうです。

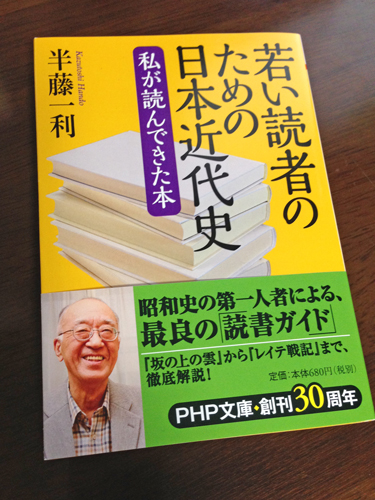

そして一番左は『大津絵』。日本を代表する「民画」である大津絵を集成した一冊。Tさんはかねがね「民画」に強い興味を寄せていたけど、大津絵にも手を出してたのか…とその博覧強記ぶりに思わずうなってしまいました。

大津絵をこれだけまとめてみたことがなかったのですが、なるほど、これはいい!!

Tさんが「民画」を愛してやまないことの意味が、ちょっと理解できた気がします。大津絵研究と言えば柳宗悦ですけど、今度そちらも読んでみようかなあ。

それにしても。

友人が買ってくれた最高に美味しい食パンを食べながら、友人が送ってくれた大好物な本を眺め観る、この幸せさ、ときたら…。

私って、かなりの「幸せもの」じゃない?

と、ふとおもいました。仕事が大変でプレッシャーに負けそうになって、お腹が痛くなったりしても。いわれもない悪意を受けて、泣き寝入りしたりしても。

こうして、理解してくれる人がいる。いつも一緒にいるわけじゃないですけど、「今頃どうしてるかな?元気かな?」とお互いを思うことができる人がいる。

本当にありがたいなあ、と。

『朋あり 遠方より来たる また楽しからずや』

論語の一節がふと頭に浮かびます。孔子師匠の言う通りですよ!ほんと!

さあて、それでは、今日ももうちょっと頑張りますか!!