突然ですが、少し懐かしい話です。

高校時代、考古学者になりたかった私は史学部を希望していました。進路指導の時、胸を張って「史学部を受験したいです!」と爽やかに言い切った女子高生の私に、担任の先生が「む。。。」と唸りながらじっと私を見つめると言い放ちました。

「むとう。お前は史学向きじゃない。考古学者はお前には無理だ。やめとけ」

いつもはお調子者で、ふざけたことばかり言っている先生のあまりにシリアスな表情に動揺する私。偏差値がどうだという前に「向いてない」とは何だ。そんな言い方あるかいな…とちょっとむっとして、

「…え?なんで?歴史大好きなの、先生も知ってるでしょ?遺跡掘ったりも…。私はシルクロードの研究者か、中南米の研究者になりたいんです」

「…うん。それは俺もよくわかってる。でもお前はかなり飽きっぽいし、遺跡発掘のような地味で地道なことはむいてないと思う。社会学部とか経済学部がいいと先生は思うんだ」

「いえ、そんなことはありません!好きなことはずっと変わらないし、遺跡を掘るのも大好きです!」

まったく、なんてこと言うんだ!飽きっぽいのは否定しませんが、好き嫌いが激しいだけで、好きなものへの執着度の高さは相当なものがあると自負してました。まあ、先生が何を言おうが、私は考古学をやりたいんだし、遺跡を掘りたいんだから史学部にするけどね…、と心の中でつぶやいていると、

「おれのアドバイスなんて聞く耳持たないって顔だな。わかった。じゃあもうはっきり言おう。お前、肉食べられないよな」

「……!? に、肉はいざとなったら食べられますよ。なんですか急に…」

実は今でこそ好き嫌いはありませんが、20代前半までほぼベジタリアンでした。動物性たんぱく質はほとんど食べられなかったのです。ただ、どうしても食べなくてはならないシーンでは食べられましたし、別にそんなことを急に言われても意味が分かりません。

「まあ、いい。じゃあ肉は食べられるかもしれない。でも、虫はどうだ。食べられるのか?」

えええええええ!???

虫!??なんでえ?!

「お前がいきたいと言っている中南米はジャングルが多い地域だし、お前が好きな地域は未開の地が多い。食料が少なくなったときやその土地の人がご馳走してくれた時、お前はそれをちゃんと食べられるのか?」

??!!!

そ、それは、マストスキルですか?

虫食べられなくても大丈夫じゃないの?!

だめなの??!

……当時も「めちゃくちゃなこと言うなこの先生!」と思いましたが、今思い起こしても無茶苦茶だなと思います。しかし、無茶苦茶だなと思う一方、世間知らずの私は「確かに考古学者になったら野菜ばっかり食べてるわけにもいかないのかな」と、進もうとしていた足をふと止めてしまったのです。

結局、史学部は受けましたが、どちらかというと歴史学に強い学校が受かり、最終的に入学を決めたのは全然関係ない社会学部でした。まるで先生のアドバイスが、予言のように思えたのも、無理からぬことでした……。

さて、前置き長すぎてすみません。

この私の人生のエポックメイキング、というか人生の曲がり角に登場した「虫食」、そしてそのエピソードを思い出してしまったのも、あまりにもすごい本が刊行されたからなのです。

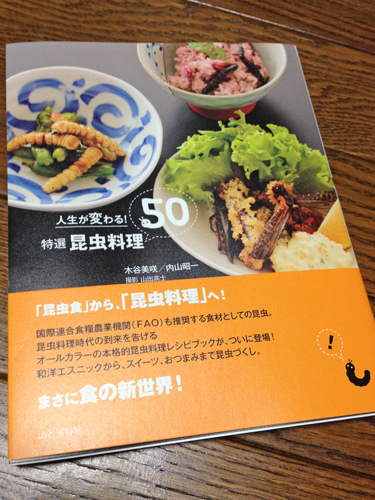

我が古巣、山と渓谷社からまさに本日発売!!

我が古巣、山と渓谷社からまさに本日発売!!

虫食(昆虫食)の本はここ数年結構出てますけど、こんなにお洒落で美しい、いわゆる〔レシピ本〕らしい仕上がりの本はないと思います。

著者の先生方は存じ上げませんが、担当された編集者のYさんはよく存じ上げてます。とにかくお洒落で凝った作りの本を上手に作られるんですが、その才能は昆虫食をテーマにしてさらに冴えわたっておられます。

構成もさすがです。

第一章では「見た目に優しい昆虫料理」と題打って、見た感じちょっとわからないかな?という料理を紹介。

第二章「素材を生かした昆虫料理」、

第三章「野趣を楽しむ昆虫料理」とだんだんと「昆虫色」が強まっていき、

第四章「スペシャル昆虫料理」では、お寿司やおせちなど、すっかり「お祝い料理にも堂々と昆虫使っちゃうもんね♪」とばかりに、しれっと進行させてしまいます。

す、っす、すごごご!!!!!

と、とにかくこんなすごいレシピ本、ほかにあったでしょうか、いや、ない!!!!

でも、でもね。

だからと言って、急に「虫食べたい!」と思うようになるかというとまたそれは別問題なのですけどね。しかし、この本は同業者としても目からうろこが落ちる素晴らしい本だと思いますし、物事というのはここまで極まることができるのだな、と人としての道までも何かこう、変えてくれちゃうような衝撃があるのです。

まさにそのタイトルに冠している『人生が変わる』、

…至言です。

高校時代の私にも、ぜひ見せてあげたい。しかし、(ほぼ)ベジタリアンだった私に見せても虫が食べられるようになったとは思えないんですけど、でも、なんでしょう。こういう物事へのかかわり方があるとあのころの私に教えてあげたい、とそんな風に思ってしまうのでした。

ぜひ、皆さん、手に取ってみてくださいね!!