新橋で友人と待ち合わせということになった時、「切腹最中買いに行こう!」と思いつきました。

甘いものに詳しい方から以前からお勧めいただいていたのですが、新橋のあまり行かない方向にあるので、なかなか足をのばせずにいたのです。

『切腹最中』という名前がすごいですよね?

なぜこんなネーミング?と思いますが、「忠臣蔵」で有名な浅野内匠頭が切腹した屋敷があった場所にある和菓子屋さんだから、ゆかりのものを作ったということなんだそうです。

こちらがその新正堂さんです。

新橋駅から7、8分ほどでしょうか。銀座とは逆の方向。

こじんまりとしていて、なんかいいかんじです。テイクアウトのアイスなんかもあって美味しそうでしたよ。

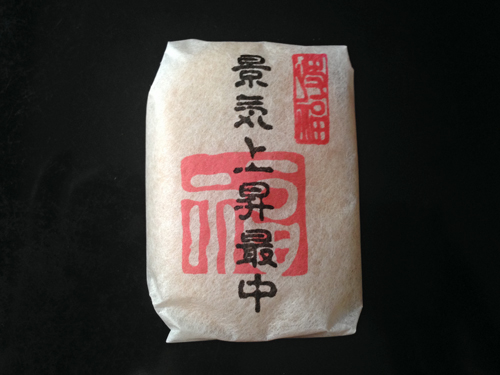

いろいろ悩みましたが、お目当ての切腹最中のほかに「景気上昇最中」というのも買ってみました。サラリーマンの聖地・新橋にふさわしい最中です。

こちらが念願の『切腹最中』!

パッケージが可愛いですよね。

全体を覆うのではなく、まるで帯のように白い和紙で真ん中を結んでる。この白い帯が不思議と「武士」って感じ出してますよね。

いいですね、なんか粋だなあ。

そして皮からはみ出しそうに詰められたあんこ。おなかからはみ出しちゃってるあんこ、切腹、、、

そう考えると結構えぐいデザインかもな……

いえいえ、そんなこと考えちゃいけません。

あんこは粒あんで、中に大きな求肥が入っています。

あんこは粒あんで、中に大きな求肥が入っています。

あんこは、……美味しい!

アズキの深い味がとてもよく出てますよ!甘味はそれほど強くないはずなんですが、あんこの深い味が重みとなってずっしりとした感じになっています。

いいですねえ。これはクライアントに手土産でもっていくのにもってこいですよね。

ちなみに、『切腹最中』はR25の、「謝るときにもっていきたい手土産」ランキングで一位に輝いたんだそうですよ。「腹を切ってお詫びします」みたいな感じですか。洒落が利いてていな~w。

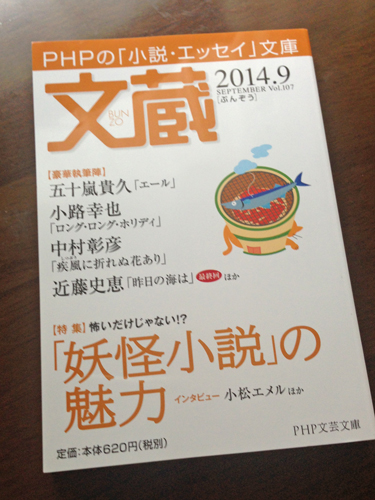

おお、やっぱりというかなんというか、小判型です!

おお、やっぱりというかなんというか、小判型です!

割ってみると、こちらのあんこはこし餡です。黒糖の風味が利いてますね!

割ってみると、こちらのあんこはこし餡です。黒糖の風味が利いてますね!

切腹最中のあんことは全く違う方向性のあんこで、いい感じです。種類は同じく最中ですけど、まったく違うお菓子といえるかも。

HPを拝見すると、ちょっと面白い解説があったので転載しますね。

「縁起の良い小判型の最中にこしあんで黒字にちなんで黒糖を使ったコクのあるあんをいれました。黒糖はカルシウムや鉄分などのミネラル、ビタミン類をたっぷり含んだ、栄養価の高い自然食品で、疲れた体と脳に活力を与えます。「景気上昇最中」を食べて、イライラを解消し、集中力をアップさせ、一日も早い景気上昇(回復)をめざして頑張りましょう。」

(新正堂HPより転載)

「イライラを解消し、集中力をアップさせ」なんてのがいいですね~ww。

確かに、この最中を食べて一服するとちょっと余裕を持てるかも。

新正堂さんのお菓子は、どれもとにかくちょっとシャレが利いてる。お店の方も朗らかで優しい感じで、とても気持ちよくお買いものできました。

今度、仕事先にお持たせをすることがあったら、ぜひこちらのお菓子を使ってみたいな。

何かのついでに、ができないのがちょっと大変ですけどね。

新正堂

http://www.shinshodoh.co.jp/index.htm