私の中の『少女の夢プール』がけっこう健在だと自覚した日

思えば私にも10代がありまして…

少女漫画、大好きでした。自分でも下手な漫画描いたりしてね。コマ切るのが驚愕するほど下手だったんで、挫折しましたけど…。

初めて買ってもらった漫画は小1の時、『王家の紋章』でした。

古代エジプトにタイムスリップしてしまう金髪のアメリカ人少女が主人公の名作ですが、もし今これやるとしたら、主人公日本人か日系人だろうなあ。今大人になってみますと設定にも時代の趨勢が感じられます。

『王家の紋章』が好き、と言えば『プリンセス』by秋田書店さんですよ。そうです、私は秋田書店さんと『花とゆめ』by白泉社さん派なわけですよ。

……とおもっておりました。

でも、よくよく考えてみますと、『リボン』も『マーガレット』『別冊マーガレット』も、『なかよし』『フレンド』も一通り読んでました。自分のお小遣いだけでは到底無理ですから、友達と貸し借りしたりして。

あれ?

今ふと思い出しましたけど、私『別マ』は毎月買ってたなあ!ほとんどお客さんの来ないタバコ屋さんで、一日フライングして『別マ』をうってたので、毎回そこにわざわざ買いに行ってました。ってことは、かなり好きってことじゃないでしょうか?!!

そんなこんなで、前置きいつも長くてすみません。

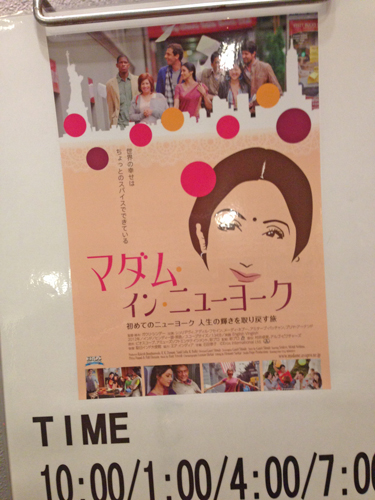

「私のマーガレット」展、行ってまいりました!!

恐れ多くもお誘いしましたのは、かつて編集を担当させていただいておりました漫画家・エッセイスト・占い師のMさんです。ほんとめちゃくちゃ贅沢です!

あこがれのMさんとご一緒して、マーガレット展。ほんと幸せ…

「むとうちゃん、展示の最初にある映像がまたすごい良いらしいよ」

Mさんからそんな前振りが。おおおお、それはちょっと、キンチョーしますね!

会場につくと、気持ちがいいほど、女性ばかりです。だいたい私たちと同じくらいの女性が多いかな。40代50代が目立ちます。

そして、入場。

この展示のために作成された4分間の映像は、入場者は一度しか見られないそうです、そりゃますますキンチョーする。瞬きしないで見ないとね。

映像は、『マーガレット』(集英社刊行)に生まれた名作たちの歴史の流れを感じさせる内容ですが、次から次へと畳みかけられるように、あの名コマが押し寄せてくる、といった感じで…

……。

………。

…………。

…う、う、うわああ~~!!

ま・まじ、もう、限界、む、むりす、みませんん~~~~~!

3分はぐっとこらえてましたが、最後はなんとキスシーンの嵐になり、わたしもう、黙ってられなくなりまして、Mさんの腕をガッとつかみ、思わず助けを求めました。

「むとう、こらえろ」

冷静なMさんの言葉に、ぐっと暴れたくなるような衝動をこらえて、どうにか4分終了……。

「Mさん、わたしもうこころの体力使い果たしました」

「むとうちゃん、気持ちはわかる…」

この時の暴れたくなるような衝動は、なんでしょう。なんと言って説明したらいいのか。

見始めは、

「おおお、懐かしい、わああ、こんな名シーンあったなあ、私も大好きだった」

と余裕があったんですけど、それを3分くらい見させられたら、自分の中に残っていた『少女の夢プール』が瞬く間に満杯になってしまい、堪え切れず溢れだした何かが、身のうちで暴れ出した…みたいなかんじでね。

私の中にもまだ『少女の夢プール』のこっとったんか~!

そんな驚きです。

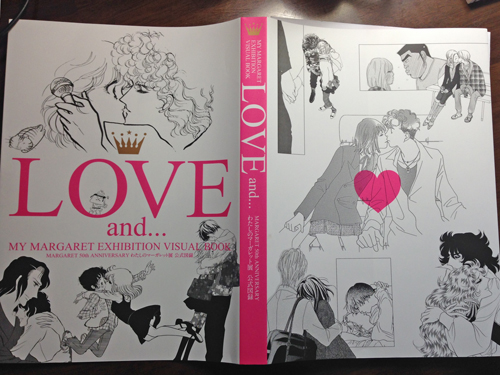

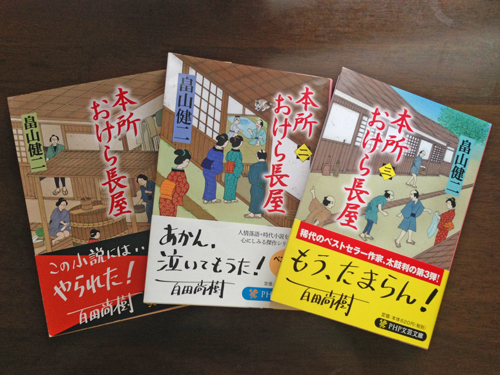

ちなみに少々フライング気味ですが、本展の図録の表紙をご覧いただけば最後の畳みかけるシーンをお分かりいただけると思います。

ラブシーンのコマ抜いて貼り付けただけで、この破壊力ですよ!

実際に売れてきた、読者に支持されてきた「絵」しかない、このすごい空間

さて、そんな衝撃で始まった本展、あまりにもすごい。素晴らしいとしか言いようがありません。

そもそも、『マーガレット』という雑誌は、50年の間、ずっとメジャーを走り続けてきた漫画誌なわけです。私たちが愛してきた少女漫画の牙城なわけです。

一般書ではありえないような巨大な部数を売り切り、何十年も売れ続け、いまや世界を席巻している、そんな漫画の砦なわけです。

しかも、その50年の中で、特に歴史に残すべき作品だけ抽出しているわけですから、この展示会場の原画すべてが、何十万、何百万と売り上げ、多くの少女を一喜一憂させてきた、問答無用の実績のあるものだけが置かれているのです。

こんな問答無用な作品って、なかなかないですよね??!!!

少女たちが少ないお小遣いの大半を使ってでも買いたい、欲しいと思った漫画。

毎月500円しかお小遣いがない小学生の女の子が、390円払って買う、このすごさをみよ!……と思うわけですよ。

今の私で言ったら給料の8割を使ってでも惜しくない、そう思うのと同じことですよ。そんなにも欲しいものだったんですよ。

大人になり、また出版の片隅に身を置いている身としてもう一度この作品たちを見ると、そんな凄まじいオーラが全体からバシバシあふれ出ているのに改めて圧倒されます。

そして、改めてマーガレットの歴史を振り返ると、問答無用に「世界を作った」作家さんが浮かび上がってきます。

どの漫画家さんも素晴らしいのですが、明らかに大きなラインを作った人。それは、「池田理代子」さんと「紡木たく」さんなんですよ。

池田理代子さんは、十分わかってました。でも「紡木たく」さんがここまですごい方だったとは、思っていませんでした。私はリアルタイム世代で、別マでずっと読んでましたし、好きでしたけど、あの表現をすんなり受け入れてしまってました。

でも、流れの中で、もう一度紡木たくさんの漫画を見ると、「うわ!」と思うんです。

実際、展示もそのような強弱になってます。『ホット・ロード』の映画化のタイミングもありますから、特別な扱いでした。しかし、そのオトナな事情を抜いてみても、どう考えてもやはり特別なんです。

(上写真のようにお二人だけ写真撮影OKな特別展示コーナーがありました。拡大複写ですけども)

何で、マーガレットのひとたちが紡木たくさんを大切にするのか、本当によくわかりました。

そしてそれは、原画で見るとすごくわかりやすい。

明らかに、このお二人の原画は違います。もちろんものすごく上手い。でも、それだけじゃない。上手い下手、そんな次元でなく明らかに「突出」しているのです。

面白いことに、このすごい絵が印刷されて、あのにじみやすい紙にのった途端、ある種の平均化が起こります。熱を帯びて突出した部分が、不思議と収まってしまう感じなんですね。

以前、水木しげるさんの個展に行って原画を拝見した時にもまったく同様に思いましたけど、面白いですよね、この均質化…。

とにもかくにも。

この企画展、少女漫画ファンはもちろんですけど、出版関係の人は全員みにいったほうがいいんじゃないかと思いました。漫画に興味がなくても、少女漫画はだめだと言う人でも、このすさまじいパワーのシャワーを一度浴びたほうがいいんじゃないかと思うのです。

読者に支持される、売れる、そういうことがどういういことか。またそんな作品に吹き返ってくるパワーのすごさ、そんなものを感じるとすごく勉強になるように思います。

会期は19日まで。

ぜひ行ってみてください!

「私のマーガレット」展@森アーツセンターギャラリー

http://my-margaret.jp/

(むとう)