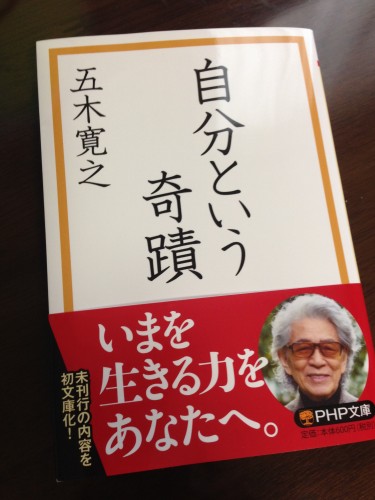

五木寛之先生の新刊をお手伝いさせていただきました!!N編集長、いつもありがとうございます~!

五木先生のご本は、『私訳 歎異鈔』を文庫化するときに一部お手伝いさせていただいたことがあるのですが、書下ろし〔語りおろし〕で初出で…という形のご本を担当させていただいたのは、今回が初めてです。

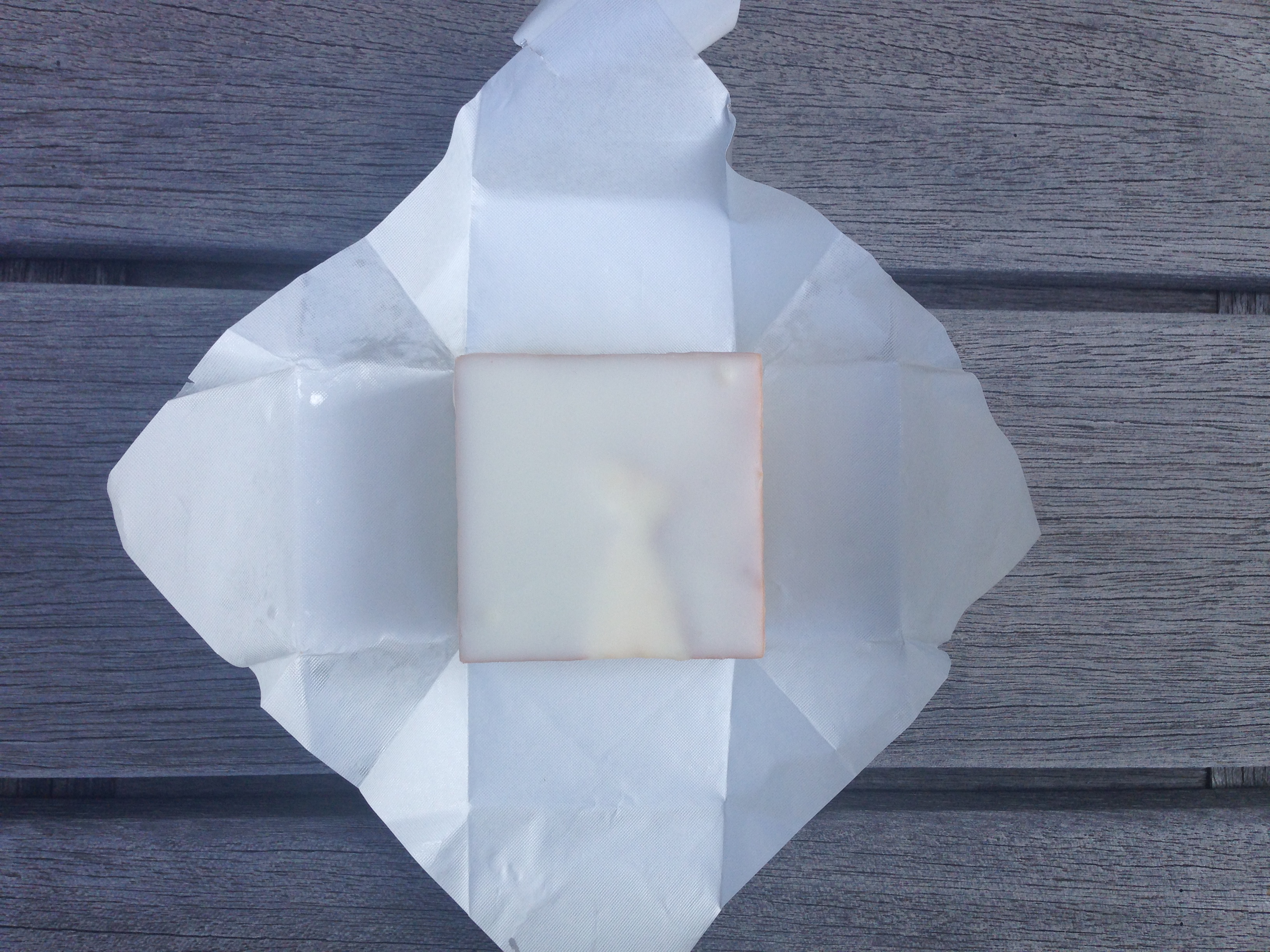

今回のご本は贅沢にも「いきなり文庫」にて登場!

通常、単行本にしてから文庫に、ということが多い中で、いきなり文庫での刊行は、五木先生とN編集長の御英断の賜物でしょう。

文庫は、単行本と比べて価格も半分以下。読者にとってはとても手に入れやすい形態ですから。お値段もお手頃にして、ぜひとも多くの方に手にとっていただきたい、そんな思いがこもっていると思います。

本書は、講演で語られたことを文章に起こして、さらに再編集したものですので、先生の柔らかい語り口を感じながら読んでいただくことができ、かなり読みやすいかと思います。

先生は、講演の名手としても知られますが、本書には「なるほど」とうなづいてしまうような言葉やエピソードの数々がちりばめられています。

特に本書で重ねておっしゃっているのが、「光と影のうちの『影』の部分~悲しみや不安、絶望、涙~を、人として、もっと自然に取り戻してもいいのではないか」といったこと。

「日本人は古来、よく泣く民族だった」というエピソードや、昭和初期まで文豪たちが好んで使っていた「暗愁(あんしゅう)」という言葉を例にあげながら優しく説いておられます。

そして、さすが、そこからがまた五木先生ならではなのですが、

「平凡に生きる人も、失敗を重ねて生きている人も、世間の偏見に包まれて生きる人も、生きていることにまず価値があり、どのように生きていたかなどは二番目三番目に考えていいことなのではないでしょうか」

と、存在を全肯定する言葉を紡がれます。

これまでの先生の波乱万丈な人生を想像するに、この結論に至った先生のご心境と言うのは、計り知れない奥深さがある、と思うのです。

もし、生きていることに漠然とした不安を感じている、自分は価値のある人間なのだろうか……そんなことを少しでも思うことがあったなら、本書を手に取ってみていただきたいと思います。

先生は、ひとつに決めつけるようなことは決してされません。

ですから柔らかく、包み込むように(……時にその優しい言葉が、グサッと鋭く胸に刺さって取れないような気がしてくることもありますが)、読み手の存在をそのまま受け止めてくれるような、そんな大きな一冊になっているのではないかと思います。

ぜひ、お手に取ってみてください!!

(むとう)