「金色の坩堝」のような空間

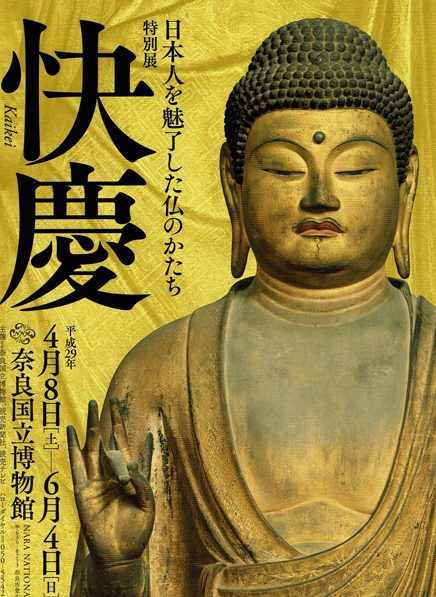

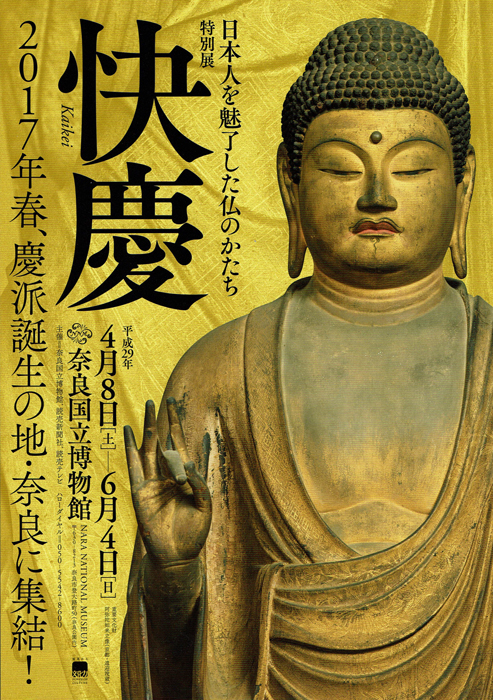

さて、『快慶』展はもう4日に終わってしまったのですけれども(汗)、『快慶』展と、拝見してとても印象深かったお像について、ちょっとレポートしておきたいと思います。

会場の印象を一言で言うと、「金色(こんじき)の坩堝(るつぼ)」。

もちろん金色の仏像だけではないのですけど、印象として何だかもう、「金色」なのです。

「金色」は仏の肌の色。仏像の肌を金色にするのは、経典にある通りのことで、とても正しいわけですね。

日本人の好みからしますと、全身がキンキラキンだと、なんだかちょっとあれですよね。成金のような、古くても新品に見えてしまうような、そんな感じがして、ついつい木肌の渋みを見てホッとしてしまいます。

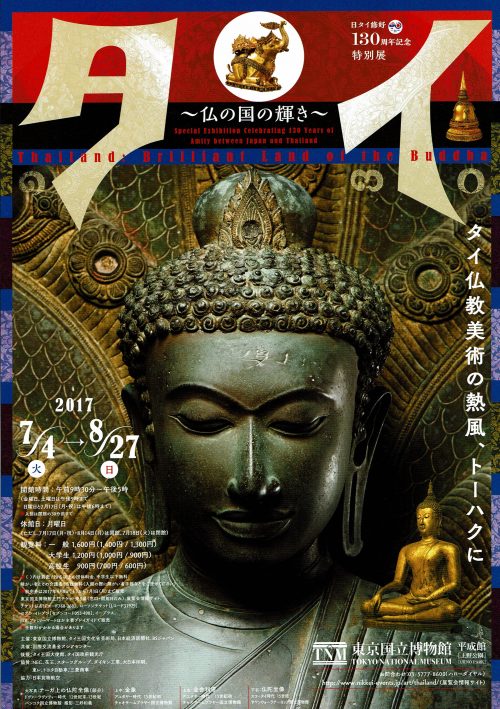

しかし、例えばテラワーダ仏教の地、東南アジアに行きますと、むしろキンキラキンが正しい。タイの信徒は喜捨して金箔を買い求め、お像にペタペタ貼ってお祈りをします。そして、ミャンマーなんかですと、由緒ある仏像の光背が電飾でギラギラだったりします。光背は光り輝くものですから、金色をさらに一歩進めて、電気の表現を導入してしまっているわけです。信仰としては、な、なるほど…と思います。でも、日本人の自分からすると夜の町の電飾のように見えてしまうのですけど……。

閑話休題。

ちょっと話がずれてしまいましたが、『快慶』展の「金色」は、そのような金色とはちょっと違った印象でした。日本風の金色といったらいいんでしょうか。日本人にとって心落ち着く金色、という感じ。快慶が彫り出す仏像の、優しく落着いた様子が、全体に静かな重みを創出しているのかもしれません。

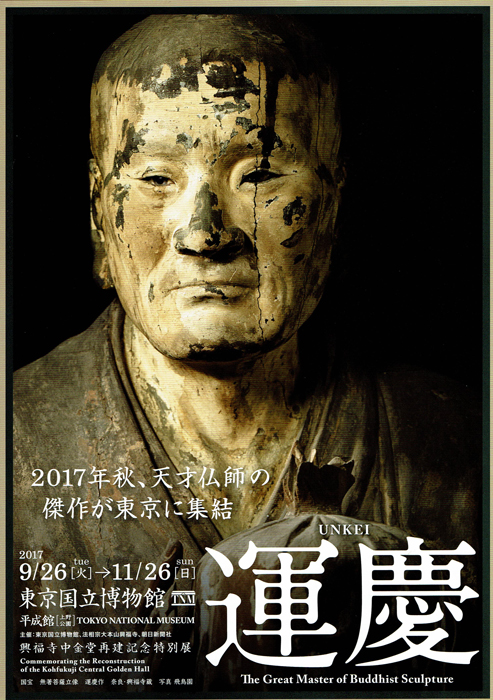

このチラシの表現、そのままの印象でした。

それにしてもこのチラシのデザインは何度見てもすてきですね!

考えれば考えるほど、鼻血モノの出展仏像の数々

それにしても、すごいラインナップでした。今図録を見返してみても、「このお像の公開ひとつで、ものすごい人が集まるわ!」というお像が、これでもかと大集結しています。こんなことはもうあと20年はないんじゃないでしょうか。できれば、もう一度見ておきたかった…。

その中でも、独断と偏見で、個人的に印象深かったお像をピックアップしてみますと…

■醍醐寺(京都)

弥勒菩薩座像……三宝院本尊。今回初めて拝観。いやもう、本当に傑作でした!運慶の力強さに対して、快慶は優しい印象がありますが、快慶にももちろん「力強い」表現がある。それはこういうふうになるんですよね、と何度もうなずきました。

不動明王像……初見。こちら、実は今回最も印象が強かったかもしれません。こんなに力強く美しい不動明王はないんじゃないかってくらい!

■金剛峯寺(和歌山)

孔雀明王坐像、深砂大将像

……恥ずかしながら、金剛峯寺に行ったことがないのです。なので、こちらのお像もすべて初見。素晴らしかった!特に深砂大将像にぐっときました。

■清水寺(京都)

千手観音菩薩坐像

……奥院本尊の秘仏!!新潟の出開帳、わざわざ観に行きましたよ~~!(涙)まさか再びお会いできるとは。

■耕三寺(広島)、造像当時は伊豆山神社(静岡)

阿弥陀如来坐像

……あんまりにも優しい雰囲気に、思わずうっとりしてしまいました。髻を高く結い上げたいわゆる宝冠阿弥陀像。天台宗ならではの像容ですね。

■遣迎院(京都)

阿弥陀如来立像

……チラシにも掲載されているお像。これぞ、快慶!ですよね!?ひっそりと穏やかなのに、ものすごい存在感。完璧に整ってるのに、なぜか近しい。

像内からは、12000名もの人たちが勧進をし、結縁したことが分かる結縁交名が発見されたとのこと。

掲載写真なしで、わかりづらくてすみません!

勝手ながら、一般的にお像の写真を公開されているお寺さんのリンク先を付させていただきました。小さな写真だったりしてわかりにくいかもしれませんが、なんとなくはお分かりいただけると思います。

また余計なことを申し上げますが、写真と実際のお像はかなり印象が違いますので、ぜひ、本物に会いに行かれることをお勧めします!

* * * * * * * *

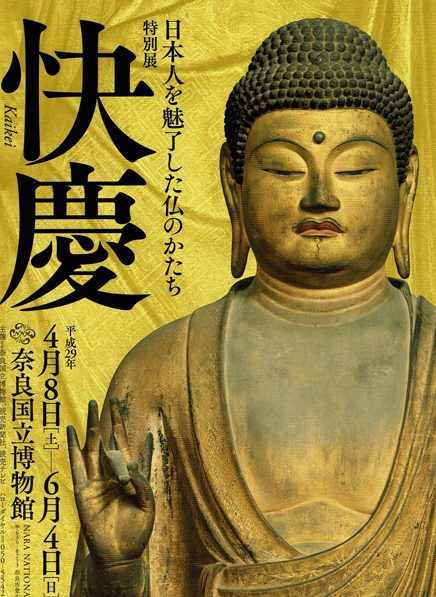

それにしましても、秋の『運慶』展が楽しみでなりません。今回の『快慶』展で感じたことを、より鮮明に感じられるのではないか、と思っています。快慶が目指したもの、運慶が目指したもの。それらを体感できる絶好の機会です。

それから、『快慶』展で得た教訓としましては、『運慶』展は一度ではなく何度か足を運ぼう、ということですね。私も少なくとも二回は観に行きたいと思います。

そしてさらに。

『運慶』展をより楽しむために、清泉女子大学の山本勉先生の一日講座が開催されます。そちらで予習をしていくと万全ですね!

7月の開催ですが、まだ予約間に合うかもしれません。ぜひチェックしてみてくださいね!

「運慶と快慶 東京・奈良の国立博物館特別展にちなんで

特別展 運慶を鑑賞するために」山本勉先生

日時:2017年7月8日(土) 13:30~15:40(要予約)

http://www.seisen-u.ac.jp/rafaela/lecture/oneday.php