突然ですが、日本の博物画ってすごいかっこいいですよね。

東京国立博物館なんか行きますと、江戸時代の博物画を見ることができますが、ほんとに素晴らしい。・・・あ、でも博物画、というか本草学の図譜というべきですね。この場合。

江戸時代、日本中で「本草学」と呼ばれる学問が盛んにおこなわれました。

本草学というのは、もともとは中国で薬効のある動植物を研究する学問、医薬学みたいな感じで発展したものですね。日本にも奈良時代には伝わっていて、薬学の基本みたいになっていました。

16世紀末、中国の本草学の決定版『本草綱目(ほんぞうこうもく)』が上梓され(上海・1596)、間もなく日本にも輸入されました。それに触発されて日本でも本草学に本格的に取り組まれるようになり、その後、貝原益軒の『大和本草』、寺島良安『和漢三才図会』などが上梓され、独自の発展を遂げます。

#この『和漢三才図会』、今でいうと絵のついている百科事典みたいな感じです。薬効のある動植物だけでなく、星の名前や、食器の種類や酒の種類にいたるまで網羅されています。

江戸時代は、こんな感じで今でいうと「博物学」的なものが大流行したのですね。大名の間でも、自藩の魚介類、鳥類、植物などを図鑑としてまとめる作業が大流行。大名のやることですから、ものすごく丁寧な、密度の濃い絵を掲載した図譜が作られました。

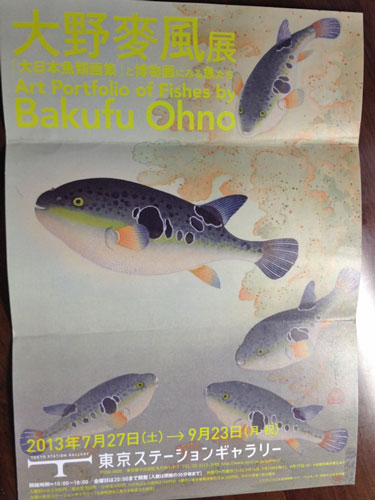

っと、前置き長くなりましたが、今回はそんな日本の博物画のある種の到達点ともいえるんじゃないかという『大日本魚類画集』と、それに至るまでの日本の博物画の流れを改めて見直せる展覧会『大野麥風展』(東京ステーションギャラリー)のご紹介です!

もうチラシからして可愛いですよね。デザインがまた良し!!

もうチラシからして可愛いですよね。デザインがまた良し!!

チケットもまた凝っていますね。こういう凝り方は、今回の趣旨ともとってもあっていると思います。もしこれを麥風さんが見たら喜んだんじゃないかな~。

チケットもまた凝っていますね。こういう凝り方は、今回の趣旨ともとってもあっていると思います。もしこれを麥風さんが見たら喜んだんじゃないかな~。

「ありがとう、…でもこの口下から腹にかけての切り方はどうにかなりませんか」

なんていうんじゃないでしょうか?

すみません、100パーセント妄想ですけども。

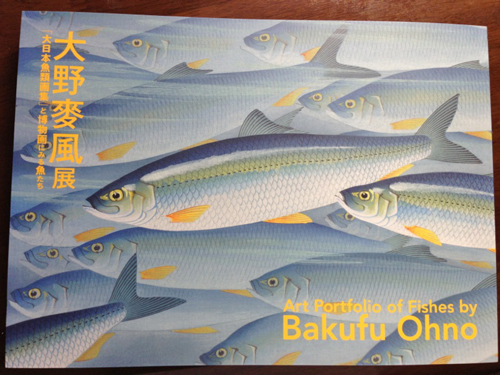

図録もまたかわいいです。

この本体が薄い水色の透明プラスチックケースに入ってました。いいですねえ。いいですねえ。

この本体が薄い水色の透明プラスチックケースに入ってました。いいですねえ。いいですねえ。

さて、今回の展覧会は、前半では江戸時代(栗本丹洲)、明治・大正時代(平瀬與一郎)の博物画が展示されており、夭折した平成の天才博物画家・杉浦千里(1962年生まれ・享年39)の原画も展示されていました。

そして、いよいよ本題の麥風(ばくふう)さんの『大日本魚類画集』の登場です!

#ちなみにこの画集は、会員500名限定で1937年から1944年まで、6期に分けて、各期に12点、断続的に頒布されたものです。あれ?よく考えましたらこの期間って思い切り戦時中含んでますよ。ええええ??!

どわ~~~!すごすぎる!これが木製版画~~~!!!???

「原色木版二百度手刷り」ってのは、いったい???!!変態的にすごい多重刷りですよ。(ちなみに今の一般的な印刷は4枚の版で構成されています)

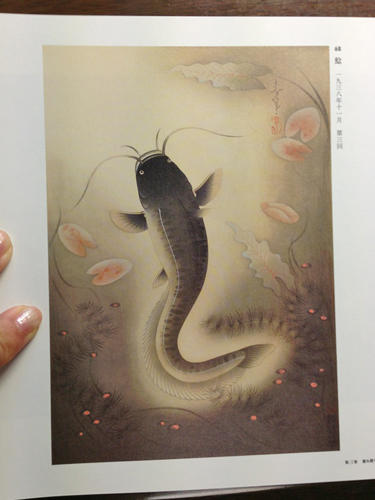

なんかもうすごすぎてよくわかりませんが、私が好きだなと思ったものを図録から引用してみますと。例えば、このナマズ。

かわいいい!!!

かわいいい!!!

なんかメルヘンな感じになっちゃってますけど(笑)。

江戸時代の鯰絵みたいな構図ですね。そして、水草の実がまるで宝石のように赤い。仏画のようにも見えます。

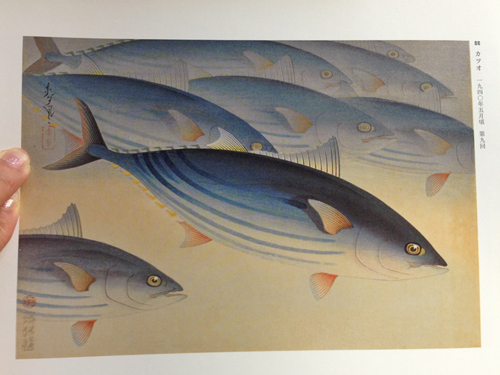

こちらはカツオ。美しく張りのある体のラインと強い目が印象的です。そして構図がまたすごいですよね。フォーカスのかけ方というか…

こちらはカツオ。美しく張りのある体のラインと強い目が印象的です。そして構図がまたすごいですよね。フォーカスのかけ方というか…

麥風さん、カメラも持たせたら素敵な写真を撮ってくれそうな感じしますね。

(続く)

大野麥風展(~9/27) 東京ステーションギャラリー

http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/now.html

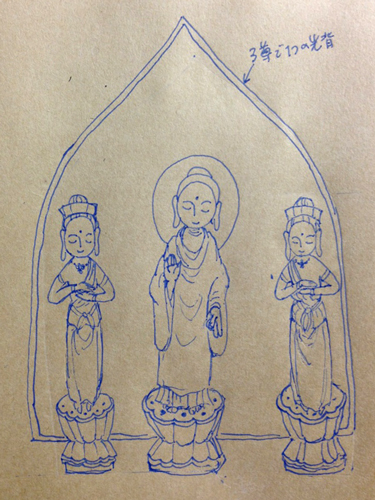

ありましたありました!確かに一つの光背に三尊像です。

ありましたありました!確かに一つの光背に三尊像です。

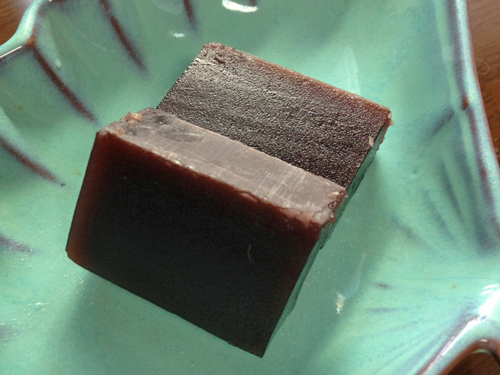

大きな笹の葉でくるまれてます。ワクワク。

大きな笹の葉でくるまれてます。ワクワク。

ひゃ~うつくし~~!

ひゃ~うつくし~~!