文化庁による、「文化財保護強調月間」というのがあるそうです。毎年11月1日から7日まで。 各都道府県で、特別開帳やイベントが目白押しです。 こちらのサイトから行くと、各都道府県の催しがPDFで公開されています。

文化庁・文化財保護強調月間

http://www.bunka.go.jp/bunkazai/aigo/hogoweek.html

ぜひお住まいの都道府県でチェックしてみてくださいね。

文化庁による、「文化財保護強調月間」というのがあるそうです。毎年11月1日から7日まで。 各都道府県で、特別開帳やイベントが目白押しです。 こちらのサイトから行くと、各都道府県の催しがPDFで公開されています。

文化庁・文化財保護強調月間

http://www.bunka.go.jp/bunkazai/aigo/hogoweek.html

ぜひお住まいの都道府県でチェックしてみてくださいね。

ニホンオオカミをめぐる物語

ちょっと前の話。 NHKのETV特集で『見狼記』というドキュメンタリーが放映されて話題になりました。

*NHK・ETV特集『見狼記』 http://www.nhk.or.jp/etv21c/file/2012/0219.html

日本全国に生息していたニホンオオカミは、100年ほど前に絶滅したとされてます。

でも、今も絶滅してないと信じて追いかけ続けている人もいれば、本当にいるかどうかは関係なく、先祖からのオオカミ信仰を今も伝えている人々もいます。 この番組は、ニホンオオカミを取り巻く状況、人々を、そのダークな部分も含めてうまく編集されていて、とても面白かったのです。

そんなわけで、私はがぜんやる気になってしまいました!

番組の中で、とても不思議な神事を行っているオオカミ信仰の神社が紹介されてました。 それは、埼玉県北部の寄居町にある「釜山神社」というところ。 実はオオカミ信仰といえば三峰神社@秩父ってかんじで、三峰神社が有名なんですけど、この釜山神社のことは全然知りませんでした。 とはいえ我が家から車で一時間くらいでいけます。 これはいくしかないですよ!!

でも、一人で行くのは心細い。…きっと物淋しい山奥の神社だし。

そう思った私は、変なとこ行くときには、絶対この人はウンと言ってくれるステキな友人で元同僚のSさんにメール。さらに、山岳や秘境の映像ドキュメンタリーを制作しているKさん、生物の図鑑を作っている面白好き編集者Yさんにもメールメール。 思った通り、全員即レス。 面白いのは全員その番組をきっちり見ていたこと。さすがのアンテナです。

「あの釜山神社にいってみませんか??」その私の一言に、説明も必要なくOKしてくれたのでした。さすが過ぎる…

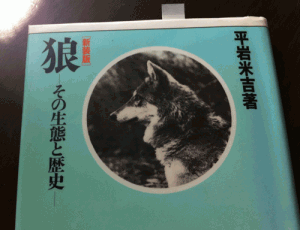

とりあえず平岩米吉著『狼―その生態と歴史』を読む

試験前にはいつもぎりぎりに丸暗記しようとするタイプな私。その習性は今も変わりません。とりあえず、ニホンオオカミについて付け焼刃で何冊か読んで詰め込んだろ、と思って探したところ、この本に行きつきました。

著者の平岩さんは明治生まれ。1986年には亡くなられてしまってます。在野の研究者で、全部独学。日本犬・オオカミ、日本猫の研究・保存、またそれを取り巻く文化を研究した方だそうです。そういえば、昔日本犬について調べていたときに、何冊か拝見したことがあったな~。

この本によりますと、ニホンオオカミは、日本犬の中型のオスくらいの大きさだったみたい。

ちょっと大きめの柴犬よりも一回り大きいくらいってかんじでしょうか。日本犬よりも耳が丸くて小さく、吻も短かったらしい。 色味は茶色ベースで黒毛が所々入る感じ。夏毛と冬毛の色味はかなり違ったらしい。

私たちが、「オオカミ」と聞くと、ハスキーとかアラスカンマラミュートをもっとシャープにしたようなオオカミを想像すると思いますが、ニホンオオカミはもっと小さいし、ちょっと別の動物って感じです。 実際、写真を見てみても、え?ってくらい小さく感じます。

ずいぶん細身で小さいですよね。平岩さんも、この絵のオオカミはだいぶ小さい部類だと言ってますが、でも、私たちがオオカミと言われて連想するイメージよりも胴長で小型だったのは間違いないようです。

神としてのオオカミ

この姿をみてしまうと、少々説得力がないですけど、古来から「神のお使い」、または神として祀られていました。「大口真神(オオクチノマガミ)」と呼ばれます。

農業をする人にとって、作物を荒らしてしまう野生動物を殺してくれるオオカミはありがたい神であり、恐れるべき山の王者だったのですね。

特に、中部・関東ではオオカミ信仰が盛んでした。その中心地は、秩父の三峰神社。有名なのは奥多摩の武蔵御嶽神社、そして今回訪れようとしている釜山神社です。

江戸時代には関東の各地で「オオカミ講」が盛んに行われました。三峰神社などにお参りして、オオカミのお札をいただくと、一枚につき50戸の火難・盗難防止ができるというんですね。番組では現在もこのオオカミ講を行う、集落をいくつか紹介していました。今もその信仰は脈々と生きているんですね。

(~釜山神社の巻~につづく)

本文で編集協力をさせていただきました。 気になるところだけさっとお読みいただければ、何かしらの気づきが起こるような構成。仏教に興味がない人でもお気軽に、また仏教をちょっと知りたい人にも入門書として読んでいただくのもお勧めです!(むとう)

:2012年7月刊行、知的生き方文庫(三笠書房)刊行・本体571円+税

今年の3月に茨城県の虎塚古墳を生で見て以来、

すっかり装飾古墳に魅せられてしまった。

本場・九州の装飾古墳もみたいなあ~とすっかりその気。

そんなとき発見したのが、これ。

九州国立博物館の『装飾古墳データベース』 http://kyuhaku.jmc.or.jp/

名前からはもちろん、地図からも、文様からも検索可! すごいですね。

武蔵国分寺の御開帳を見に行く!ということで西国分寺駅を降りました。

武蔵国分寺の御開帳を見に行く!ということで西国分寺駅を降りました。

たぶん、人生で二度目の下車です。

全然見当もつかないので、スマホからいろいろ検索してみたら、ありましたありました!

なんだか美味しそうなカレー屋さん「すぷーん」。

駅から徒歩3分って感じ。昭和の香り漂う小さな飲食街のの片隅にひっそりと。

カウンターだけの小さなお店ですが、お客さんがひっきりなしにやってきます。

私がオーダーしたのは限定「ミックスフライカレー」690円。

#限定とか、秘仏御開帳とか、そういうのに弱いんです!

カレーはまろやかな欧風カレー。ごはんの盛りが女性にちょうどいいくらいって感じで、盛り付けもきれいだし全体的に上品ですよね!

お味のほうも、みた目通り、端正でていねいな味がしました。美味しかった!

次回西国分寺に来たら多分またこの店に来ちゃうなあ。

平日に秘仏に会える、このぜいたくさ!

東京では、「国分寺」という名前は地名や駅名として有名です。でも、この名前の大本になったお寺が今もあるということは意外と知られていないかもしれません。そして、平安後期の薬師如来さんが今もいらっしゃることも知る人ぞ知る、ではないでしょうか。

私も、その存在はずっと聞いてはいたものの、なかなか訪れることができずにいました。というのも、年に一度、10月10日の一日(11時から16時まで)だけしか、御開帳しないのです!平日だろうが祝日だろうがお構い(?)なし。これは、勤め人にはなかなか厳しい条件ですよね。それから、微妙に近いのがよくない。いつか行けるなあ、なんて先延ばしにしがちです。

しかし、今年こそどうにかお会いしたい、と腹を決めたんです。

なんと言っても、西国分寺から歩いていける距離ですよ。仕事の合間にぶち込んじゃえ!…ということで打ち合わせの合間に、いそいそと中央線に乗りこみました。

西国分寺駅から歩いて15分強。

本当は、史跡国分寺跡や、公園、お鷹の道、湧水なんかもありますし、ゆっくりブラブラと観て回りたいところですが、今日は何と言っても時間がないのです。特に同行者のYさんは、もう一度S社に出向かないといけないという制約が…;。残念ですが、とにかく早歩きで国分寺を目指します。大きな道路からこんもりとした緑が見え、そこから市街地へ入り、しばらくすると国分寺が見えてきます。現在の国分寺は真言宗ですが、ご存じのとおり創建は奈良時代の聖武天皇までさかのぼります。

741年、国家の安泰と人々の安寧を願った聖武天皇が発願し、全国約60か所の国分寺と国分尼寺を建造するよう号令(詔)しました。武蔵国分寺はその詔から20年余り後に伽藍が完成したそうですが、それから500年ほどたった1333年、戦火に会い消失してしまったため、現在のお寺は江戸時代以降の建物だそうです。

いよいよ、秘仏にご対面

さて、薬師さんは、本堂よりちょっと手前の階段の先にある、薬師堂にいらっしゃいます。薬師堂の前は、ちょっとした売店も出ていて、ちょっとだけ賑わってます。平日とはいえさすが年に一度の御開帳日です。

お堂を入ると、ちょっと簡素な印象。でも目が慣れてきてよく見てみると、外陣天井には大きな龍の図があり、内陣天井の格子天井には花草図が描かれていて、なんだかじわじわとステキです。さらに、内陣にはいってお参りすることができます!やったー!

そして、念願の薬師如来さんとのご対面!

こちらが念願の薬師如来さんです。正直言って、ものすごくうまいお像ではないですけど、何とも言えない優しい感じ、おおらかな感じがします。平安末期とのことですが、奈良時代のおおらかな雰囲気を持ったお像だなあと思いました。時代、というよりひょっとしたら武蔵の国のおおらかさなんだ、といったほうがいいのかかもしれませんね。地方仏の素敵さ、ともいえるかも。

そして、個人的にかなりぐっときましたのは、こちらの両脇侍。室町時代のお像ですが、なるほど~という端正なお顔立ちながら、なんかゆったりしてていいかんじ!真ん中に薬師さんを挟んで、向かって左が日光菩薩、右が月光菩薩。

なんでしょう、この優しい雰囲気!

よく見たら、うっすらとほほ笑んでらっしゃいます。そうかあ。優しいと思うはずですよね。

優しいお顔の菩薩さんの周りには、十二神将さんがぐっとお守りしています。いいですね、迫力があります!

関東にもステキな仏像がまだまだたくさんいらっしゃいますね~。

短い時間でしたが、年の一度の邂逅の時を楽しむことができて、とても幸せな気持ちになりました。お近くの方はぜひ足を運んでくださいね。次回は来年の10月10日ですよ!(ちょっと先だけど!)

武蔵国分寺

所在地:東京都国分寺市西元町1-13-16

アクセス:JR西国分寺駅から徒歩17分ほど。

開帳日:毎年10月10日(*念のため、開帳日時は行く前に確認してくださいね~!)。

東北随一の名刹・中尊寺で、 『人肌の大日如来』と呼ばれて高名な秘仏「一字金輪佛頂尊」が 12年ぶりに公開されています。

「一字金輪佛頂尊」が彫像で表現されるのはとても珍しいそうですよ。普通は曼荼羅で表現されることが多いんですって。 『日本仏像辞典』(吉川弘文館)によると、お釈迦さん登場以降、いろんな如来、菩薩が出現してそれぞれの仏さんへ信仰されるようになったけど、次第にそれらすべてを統合した最高で唯一の仏さんを求め出すようになり、その存在を「佛頂尊」と呼ぶようになったんだそうです。

2012年11月17日まで開催中です!

中面の編集を担当させていただきました。戦場もので大人気の柘植先生の書き下ろし小説です。

時代は中国、清国末期。キリスト教から起こったカルト集団ともいうべき「太平天国」という国のお話。傭兵だった経歴をお持ちの柘植先生ならではの臨場感あふれる描写、清朝末の世界と、幕末の日本をリアルに追体験できます!

この企画に参加させていただいて、歴史物は本当に奥が深いと改めて思い知らされました。と、同時に、やっぱり自分は歴史物が好きなんだと再発見。 また、歴史物ができたらうれしいですね。特に鎌倉時代かなー(狭っ)。(むとう)

:2012年4月刊行。株式会社PHP研究所。2200円。

金沢文庫で、「鎌倉密教」の特別企画展が開催中!

鎌倉幕府は、禅宗の気配が濃い気がしていたけれど、もちろん密教も濃く入っている。武家にとっての都であった鎌倉を護持するため、神事や密教の修法を行ったとのこと。鎌倉時代の関東密教を知るいい機会。だけど、明後日までということでイチモリはいけません。

誰か感想を教えてください!

中世歴史博物館 神奈川県立金沢文庫 http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

歴史の本との幸福な出会い

世代的なこともあるかもしれない。地域的なこともひょっとしたらあるかもしれない。でも、私の限られた体験の中で、大きなエポックメーキングと思っているのは、網野善彦さんの著作との出会いだった。

子供のころから、歴史的な物語が大好きだった。隣の席の男の子の名前は覚えられなくても、古代の王族の名前なら覚えられた。その傾向は高校生になっても続く。 読む本は、古典を現代語訳したものや、神話や民話が多かった。ある日、ふと気付いたのは、「生きている作家」の本をほとんど読んだことがない、という事実だった。これには我ながらちょっと引いた。いくらなんでもそれはないでしょう。

そこでたまたま、手に取った本が、隆慶一郎さんの歴史小説だった。女子高生なのに我ながら渋いセレクトである。もう、おわかりだろう。そしてその次に進んだのが、網野善彦さんの『無縁・公界・楽――日本中世の自由と平和』(平凡社)だった。

私はこの本と出会い、視界が開けて、世界がパーっと明るくなったような気がした。 「そうだよね!中世にもやっぱりいろんな人がいろんな生き方をしてたんだよね!」 そう一人合点して、一人舞い上がった。当時、周囲から浮いてしまう自分に悩んでいた私は、「いろいろいて、それが豊かなんだ。」そう思わせてくれたこの本に、心から感謝した。 今読むと、必ずしもそういうことが書いてあるわけじゃないんだけど、読者は自分に引き寄せて読むから、それでいいんだろう(と思いたい)。

この本との出会いが、今思えば私の「レキベン的体験」の始まりだった。 きっと勝手な読み方をしている。場合によっては思い込みで間違えているかもしれない。でも、歴史家の本を読んだその時間だけは、一瞬今の時間から解き放たれて、とても幸せな気持ちになれるのである。その瞬間を私は愛してやまない。

だから、一生懸命歴史の本を読む。そして時に現地を訪ねる。時に講演会を聞きに行く。歴史小説や時代小説も漫画もできるだけ読みたい。何かを気づかせてもらえるかもしれない。

「レキベン」は「歴史をいつまでも勉強する」の略だ。いつまでたっても勉強は終わらない。終わらないことが嬉しい。死ぬまでずっと勉強できるなんて、やっぱり幸せなことだなあと思う。

むとういくこ拝