さて、いよいよ、念願の釜山神社へ、ご~!

釜山神社のある場所は、埼玉県北部の寄居町風布(よりいまちふっぷ)という集落。秩父線波久礼駅から歩くと40分くらいだそうです。

#私たちは車であっという間に行ってしまいましたけども…。すみませんw。

それにしても、この地名がなんだかよくないですか??

『風布』で『フップ(ふうぷ)』ですよ。音からしておそらくアイヌ語語源でしょうね。埼玉県にはアイヌ語っぽい地名も多く残されているんです。ちょっと調べてみましたら、アイヌ語で「フプ」または「フップ」はトドマツのことだそうです。トドマツは本州にないモミの一種ですから、そのものズバリではないでしょうけど、何か関係はあるかもしれませんね。

さらに。駅の名前の「波久礼」(はぐれ)も古代な香りがして素敵です。こちらの語源も諸説あるみたいですが、『埴塊(はにくれ)』が語源という説があるみたい。近くに古代武蔵の国4大窯業地のひとつ、末野窯業跡がありますから、なんとなくこれなのかな、と思ったりします。

いいわ~。なんか、いいわ~。

…と、感慨にひたってる場合じゃありません。今回はオオカミの神社を訪ねに来たんでした。

さて、釜山神社は、北部の中心都市熊谷と、西部山間部の中心都市秩父をつなぐ道(秩父往還)の難所、釜伏峠にあります。

伝説によると神社の歴史は5世紀ぐらいからみたいですね。

日本武尊が東国平定の際に立ち寄り、奥の宮で神様に供えるためのおかゆを炊き、その炊いた釜をご神体の岩の上に伏せておいたから、釜伏山と呼ぶようになった、なんていうお話もあるそうです。

さて、そしていよいよ、釜山神社です。

実は、平岩氏の著作『狼』には、オオカミ信仰についての項目があり、全国の主な神社の名前が掲載されていますが、この神社は掲載されていません。知る人ぞ知るだったのかもしれませんね。

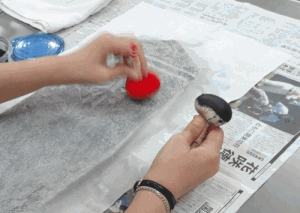

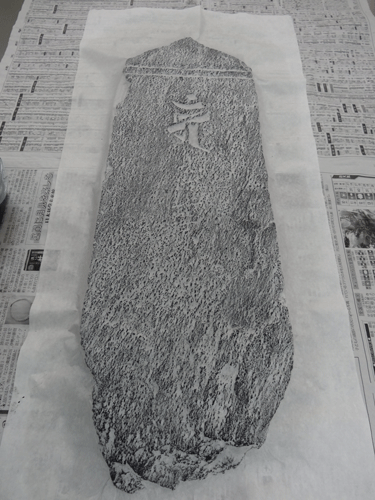

でも、NHKの『見狼記』のなかで、風布の里が今もオオカミ信仰を継承しており、オオカミの頭蓋骨を大切に祀られていることなどが触れられてました。そして家々の柱に貼られていたお札を発符しているのが、釜山神社ということだったんです。

風布の里をさらに登っていくと、釜伏山の中腹辺りにいよいよ釜山神社があります。

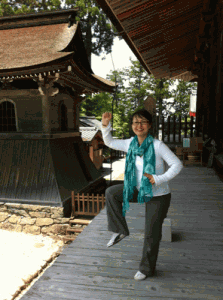

圧倒的に、自然が強い感じ。人間はこの中では小さな存在だなあ。…とビビりな私は、一人で来なくて本当によかった、と友人たちに感謝しながら、参道の前に立ちました。

参道の前に立ちますと……

参道の前に立ちますと……

いた、いました!オイヌ様!いや、オオカミ様、っていうかオオクチノマガミ様!

牙がちょっとこわめですが、体は細身の日本犬みたいでかわいいです。耳が少し伏せてる感じがリアル。

#あんまり興奮して参道全体の写真撮るのを忘れてしまった私…

そんなに古いものではなく明治のころの奉納みたいです。

さらに、次々と現れるオオカミ様たち!

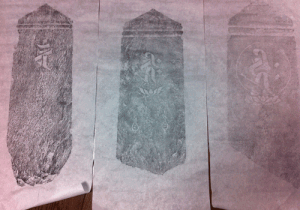

奉納されたオオカミ像が参道を見守ってます。全部二体で1セットです。

どれも、明治以降の奉納でした。それぞれ個性的で、何ともいえずユーモラスです。

#私は写真の一番右のオオカミ様が好き。

一番新しいのはこちら。

一番新しいのはこちら。

なんか完ぺき「犬」ですよね。ワンちゃんって感じです。正直言って、爆笑してしまいました。

もはや、日本犬でもなく洋犬。コーギーみたいなかわいくて優しいお顔。全然こわくない!

こちらは、愛子内親王殿下の誕生を祝して奉納したということです。

なんとなく、かわいい雰囲気にしたくなるのもわかりますね。

オオカミ信仰の神社にやってきたのに、何でしょう、この和む感じ。ここを信仰している人たちの温かい気持ちがお像を中心に残っているような気がするからでしょうか。

そして、釜山神社です。たくさんのオオカミ様たちに守られた、お社。そういえばあとで思ったんですけど、こちらのご祭神はどなたなんでしょうか。オオクチノマガミさんでいいんでしょうか。いや、でもお使い神だと思うので、三峰神社と同じように伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉册尊(いざなみのみこと)でしょうか。

そして、釜山神社です。たくさんのオオカミ様たちに守られた、お社。そういえばあとで思ったんですけど、こちらのご祭神はどなたなんでしょうか。オオクチノマガミさんでいいんでしょうか。いや、でもお使い神だと思うので、三峰神社と同じように伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉册尊(いざなみのみこと)でしょうか。

オオカミのお像に興奮して、こういう大切なことをチェックし忘れてしまうなんて、あほですね~~。

本当は、番組に出てきた宮司さんにもお目にかかりたかったのですが、どなたもいらっしゃらないようでした。残念ですが、また次回、ということでしょう。

番組によりますと、宮司さんは、今も月に一度、「お炊き上げ」という神事を行っておられるそうです。お米を研いだものを櫃に入れ、背中に背負って険しい山を上がり、奥の宮のどこかにお供えするという神事。もうご高齢なので、とても大変そうで、継承の問題がおこってきてました。こういう信仰は、継承されず消えていくものも多いかもしれません。実際「迷信」とかたずけるのはたやすいです。でも…そもそも「迷信」の多くは深い「知恵」から発してるものなんじゃないか、と私は思うんです。ふと聞くと荒唐無稽なお話でも、そこにはちゃんと意味がある…。オオカミ信仰もそうなのではないかしら。

オオカミは、「自然」を代表する象徴ともとらえることができます。オオカミも自然も時に恐ろしく、時に恵みを与えてくれる存在です。オオカミを畏れ敬うことは自然を畏れ敬うことと同じ意味なんじゃないでしょうか。

実際に行ってみると感じますが、この大自然の中に、オオカミはいるんじゃないか、と思ってしまいます。人間が知ることのできる範囲なんて一部なんだし。

釜山神社で、そんなことを考えて、胸が熱くなりました。もっといろんな神社に行ってオオカミ様に会ってみたい。そんな野心がふつふつと…

そして、きっとまた釜山神社にお参りに来てしまうことでしょう。ここは何ともいえず気持ちのいい場所なんです!

釜山神社

埼玉県大里郡寄居町風布1969番

アクセス:秩父線波久礼駅から徒歩40分ほど